こんにちは!

肩関節疾患の患者さんに対しては、ローテーターカフのトレーニングを行う機会が多いと思います。

ただ何となく、肩関節疾患だからローテーターカフのトレーニングだッ!と言う感じでチューブなどを使って筋トレでは非効率ですよね!?

トレーニングを行う前に、まずはしっかりとローテーターカフが機能しやすい環境を作った上で、トレーニングをしていくことが重要になります!

この記事では、ローテーターカフを効率よく機能させる前提条件についてお伝えしていきます。

>>さらに詳しく知りたい方は、「【厳選】理学・作業療法士向け転職エージェントおすすめ3選【登録・利用は全て無料】」をチェック!

ローテーターカフの機能解剖

まずは機能解剖をおさらい。

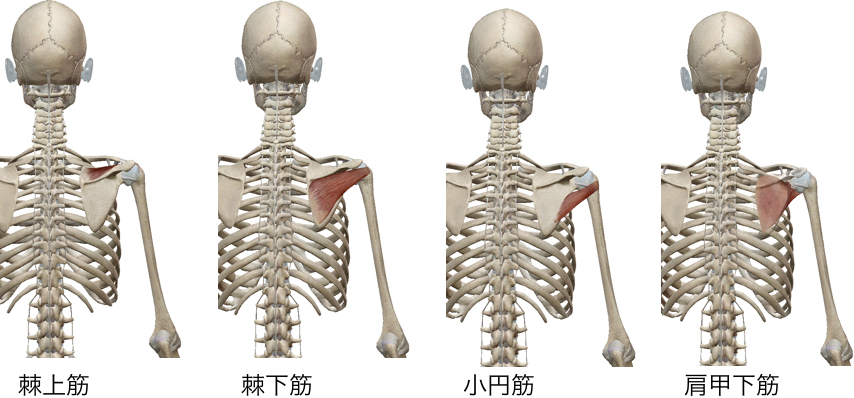

VISIBLE BODYより引用

棘上筋

起始:棘上窩、棘上筋膜の内面

停止:上腕骨大結節の上部、関節包

支配神経:肩甲上神経

作用:肩関節の外転、上腕骨頭を関節窩へ引き付け安定させる

棘下筋

起始:棘下窩、棘下筋膜の内面

停止:上腕骨大結節の上部〜後面、関節包

支配神経:肩甲上神経

作用:肩関節の外旋、上腕骨頭を関節窩へ引き付け安定させる

※内外転に関しては、肢位により作用が変化

下垂位:外転

挙上位:内転

90度屈曲位:水平伸展

小円筋

起始:肩甲骨外側縁部上半

停止:上腕骨大結節の後縁下部

支配神経:腋窩神経

作用:肩関節の外旋、軽度の内転

肩甲下筋

起始:肩甲下窩、肩甲下筋を覆う筋膜

停止:上腕骨小結節・小結節稜の上部、上腕骨頭の前方〜前下方の関節包

支配神経:肩甲下神経

作用:肩関節の内旋、上腕骨頭を関節窩へ引き付け安定させる

ローテーターカフが機能する条件は?

私が考えるローテーターカフが効率よく機能するための条件は以下になります。

トレーニングを行う前にはココをチェックしています。

- 骨頭が求心位にある

- 肩甲骨の可動性が確保されている

- アウターマッスルが緩んでいる

この他にも肩鎖・胸鎖関節の可動性、脊柱のアライメント、胸椎の伸展・回旋可動性、肩甲骨の固定性なども考慮しなくてはいけませんが、私は臨床でまずはこの3点をチェックしています。

それぞれ細かく見ていきましょう!

骨頭が求心位にある

これは臨床上、かなり重要です。

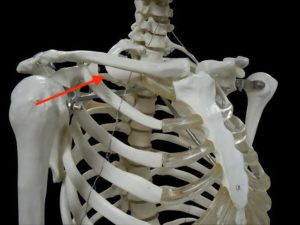

患者さんで多いパターンが、骨頭が上方または前方、もしくは前上方に偏位しているパターンです。

矢印方向への偏位が大きい

このように骨頭が本来の位置になく、上方・前方へ偏位した状態ではローテーターカフが機能しにくくなります。

そのため関節窩に対して骨頭が適切な位置=求心位にある状態が大切になります。

骨頭求心位を獲得するポイント

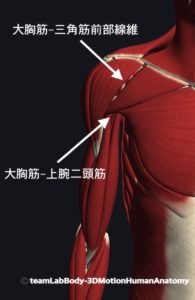

上肢下垂位における骨頭の前上方への偏位を改善方法として、私は筋と筋(もしくは骨・軟部組織)の間の癒着・滑走不全を改善する方法が効果的だと感じています。

そして患者さんでは様々なポイントで癒着が生じています。

臨床上、骨頭求心位の獲得の為に改善したい滑走不全が起こりやすいポイントは以下になります。

- 大胸筋−三角筋前部線維

- 大胸筋−上腕二頭筋

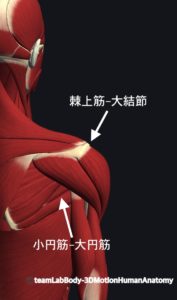

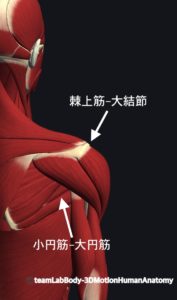

- 棘上筋−大結節付着部

- 棘下筋−肩甲棘

- 棘下筋−三角筋後部線維

- 小円筋−大円筋間

これらのポイントをしっかりとリリースすることで骨頭の求心位が確保できてきます。(勿論、筋だけの影響ではないですが…筋へのアプローチで大きく改善するケースも多いです)

この骨頭の前上方への偏位が改善することで、肩関節の内転や1st外旋の可動性も出てきます。

肩甲骨の可動性が確保されている

肩甲骨の動きも非常に大切になってきます。

しっかりと肩甲骨の動きが出て、上腕骨頭の動きに追随する必要があります。

肩甲骨の動き

・挙上−下制

・外転−内転

・上方回旋−下方回旋

・前傾−後傾

上記のどの方向にも可動性が保たれている必要があります。

特に臨床上、制限が出やすいのは上方回旋と内転、下制の動きになります。

上方回旋

上方回旋の動きでは上角、下角のどちらで動きが悪くなっているかをチェックします。

特に上角が脊柱までしっかりと動くかが重要になってきます。

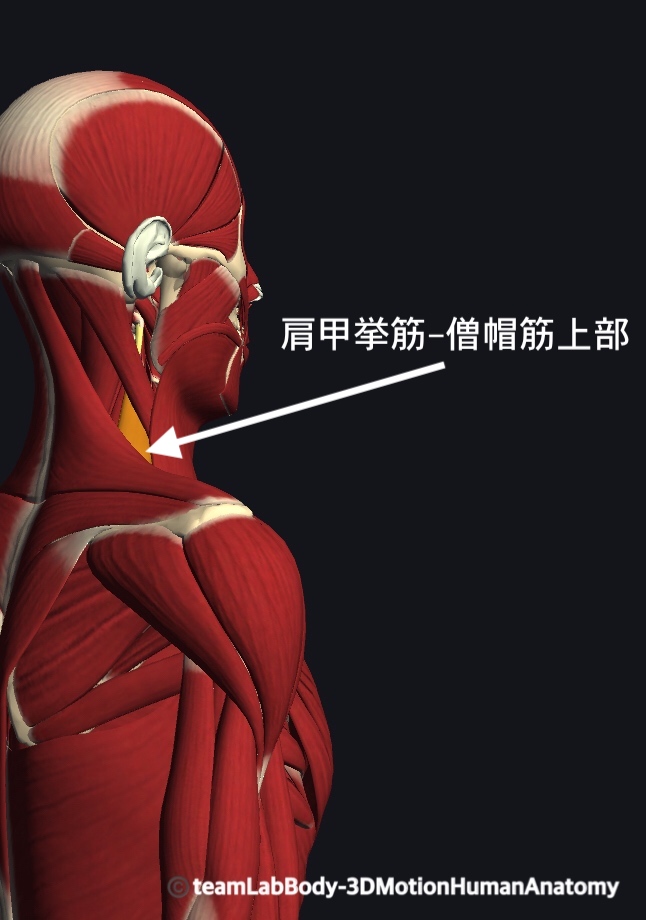

改善のポイントとしては、肩甲挙筋−僧帽筋上部線維の筋間をリリースしていきます。

内転

肩甲帯が屈曲位となって肩甲骨外転位で固定されているケースは多いですよね。

そのため、内転方向への可動性が制限されてしまいます。

特に肩甲骨内側縁の硬さが出ているケースが多いです。

出来れば肩甲骨内側縁の下に手が入る位の柔軟性は欲しいところです。

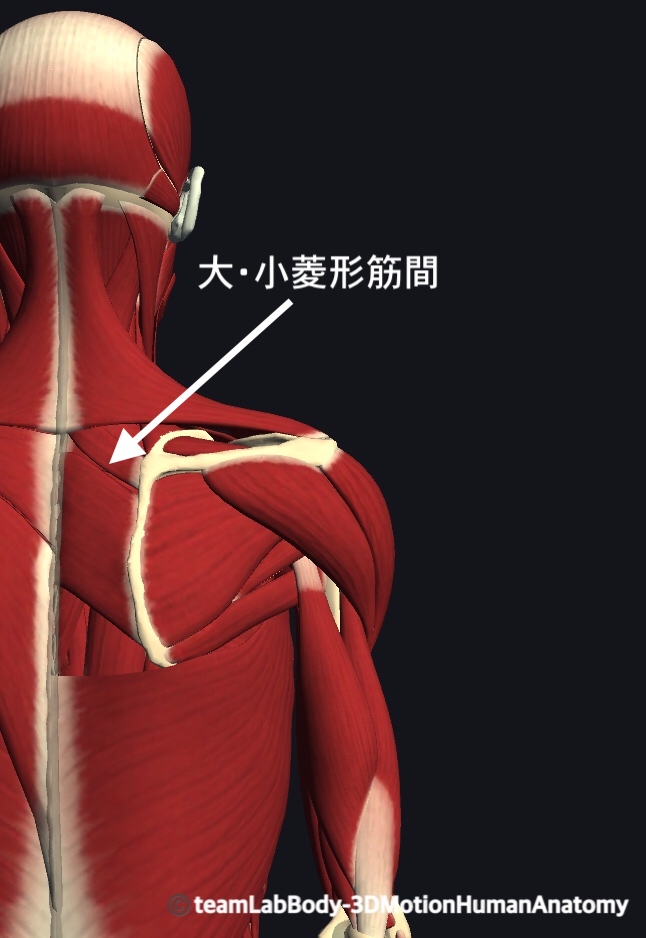

改善のポイントとしては、大・小菱形筋の筋間をリリースしていきます。

下制

臨床上、三角筋や僧帽筋上部、菱形筋などは過剰収縮しやすいです。

そういった状況下では肩甲骨は挙上してしまいます。

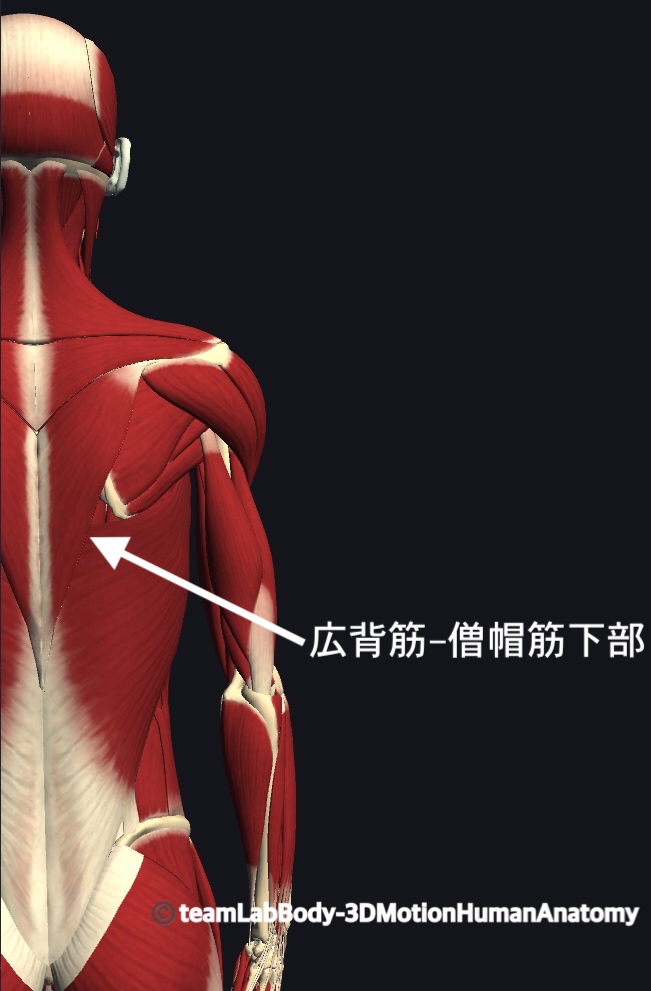

そのため、肩甲骨下制に働く広背筋の作用が重要になってきます。

広背筋が作用しやすい環境にしておく為に、以下のポイントで滑走不全が起きていないかをチェックしています。

- 広背筋−僧帽筋下部線維

- 広背筋−前鋸筋

- 広背筋−外腹斜筋

アウターマッスルが緩んでいる

筋はアウターマッスルとインナーマッスル間、拮抗筋間、共同筋間でバランスが保たれてている事で適切に働いてくれます。

このアウターマッスルとインナーのマッスルとの間でバランスが崩れているケースは多いです。

臨床上は、アウターマッスルが優位になっているケースが多く、この状態ではローテーターカフが抑制されてしまいます。

肩関節で見るとアウターマッスルである三角筋や大胸筋が過剰収縮しているパターンが多いです。

そのため、これらの筋の滑走不全を改善し緩んでいる状態にしておく必要があります。

滑走不全が起こりやすいポイントは以下になります。

- 大胸筋−三角筋前部線維

- 大胸筋−上腕二頭筋

- 三角筋後部線維−棘下筋

- 三角筋後部線維−上腕三頭筋長頭

おわりに

いかがでしたでしょうか?

ローテーターカフをトレーニングする際に、より効率的に行うためのポイントをお伝えしました。

筋力が弱いからと闇雲にトレーニングを行うより、まずは滑走不全などを改善しアライメントを整え、筋が働きやすい環境を作る事が重要になります。

ローテーターカフに限らず、こういった考え方は大切になってきます。

ぜひ活用してみて下さい!

最後までお読み頂きありがとうございました!