肩関節周囲炎(いわゆる五十肩と呼ばれる疾患)の患者さんって担当したことありますか?

肩関節疾患って、何となく難しそうと苦手意識を持っている人も多いと思います。

そもそも肩関節疾患の患者さんを担当する機会がほとんどないということもあるでしょう。

やまとも

やまとも昔は担当する機会がほぼなくて、何をどう診たら良いかさっぱりだったな

ですが現在は多くの肩関節周囲炎の方を担当する機会があり、少しずつポイントが掴めてきました。

そんなわけで本記事では、若手セラピストの向けて肩関節周囲炎の基礎知識(病態と原因)と診ておくべきポイントをまとめました。

- リハノメ:コンテンツ数No.1!初月980円

- Ugoita PLUS:運動器疾患に特化して学べる

- リハデミー:コラム・論文もチェックできる

→詳しくは、リハビリ向けおすすめオンラインセミナー6選で紹介しています

肩関節周囲炎の病態

肩関節周囲炎は別名五十肩と呼ばれるように、主に50歳前後で発症する人が多いです。

肩関節を中心にして、時には上肢まで広がる痛みが主症状です。

可動域の制限は、特に外転・外旋方向で出現しやすくなります。

特に外旋が出ずに、様々な動きが制限されるよ

病態でポイントとなるのは、肩関節周囲炎は自然に治癒する傾向にあるということです。

発症初期は強い痛みや夜間痛があり、人によっては可動域制限も著明に出現してきます。

患者さんも治るのか不安になる方も多いですが、時間経過とともに自然と治癒しやすい予後良好な疾患です。

治癒期間

治癒の期間は人それぞれで、文献によっても報告は様々ですが、おおよそ1年~2年程度で自然と治癒してくると言われています。

人によるバラツキは多いよ

多くの疾患がありますが、肩関節周囲炎は比較的経過が良好です。

こういった事をしっかりと患者さんへ説明し、安心してもらう事は大切だと感じています。(もちろんあまりリハビリ職から患者さんへ対して断言した事を言うと色々と問題が生じることもありますが…)

原因

肩関節周囲炎の原因ですが、未だにはっきりとした原因は不明です。

仮説として肩峰下滑液包の炎症性変化や癒着、上腕二頭筋の長頭腱炎や腱鞘炎、関節包自体の炎症や線維性の肥厚などが挙げられています。

今後の研究で、ハッキリとした原因が分かってくるかもしれませんね。

ですから日頃から様々な文献をチェックしておく事は重要ですし、そういった情報が入ってくるようにアンテナを張っておくことも大切ですね!

病期

次に病期です。

肩関節周囲炎は主に3段階の時期を踏んで治癒へと向かっていきます。

※この呼び方は書籍や文献によって様々です。

疼痛痙縮期

この時期は炎症が強く、安静時痛・夜間痛が強く出現する時期になります。

医師によるステロイド注射や内服による炎症のコントロールが治療のメインになります。

リハビリも積極的に行う時期ではなく、除痛に努める時期になります。

そのためポジショニングやADL・生活指導を行なっていく方が重要になります。

下手に動かすと、逆に痛みを助長するので注意が必要

拘縮期

この時期は、徐々に疼痛が軽減してくる時期になります。

しかし、関節包や腋窩陥凹の容積減少による可動域の制限が出現してきます。

そのため痛みは安静時痛が軽減し、運動時痛が主になってきます。

リハビリでは、筋・関節のアライメントを整え、可動域のさらなる制限を予防・改善していく時期になります。

まだまだ痛みには注意しないといけない時期だよ

回復期

この時期は、可動域・疼痛ともに改善していきます。

そのため日常生活も概ね問題なく行えるようになってきます。

リハビリでも積極的に介入し、可動域のさらなる改善に努めていきます。

あともう少しって時期だね

特に最後は結帯動作で制限の残るケースが多いです。

肩関節周囲炎でよくみられる夜間痛

夜間痛は、就寝時の疼くような痛みです。

疼痛痙縮期でみられる特徴的な症状だよ

この痛みは患者さんもかなり悩まされ精神的に落ち込む方も多いです。

また睡眠不足など生活面への影響が大きく出てきます。

痛みの出る部位は、首や肩周りの筋肉や関節内など人によって訴えのある場所は様々です。

夜間痛の原因と対処法

夜間痛の原因としては、筋群の緊張亢進に伴う血行不良や関節内での何らかの炎症に伴う関節内圧の上昇などが影響しています。

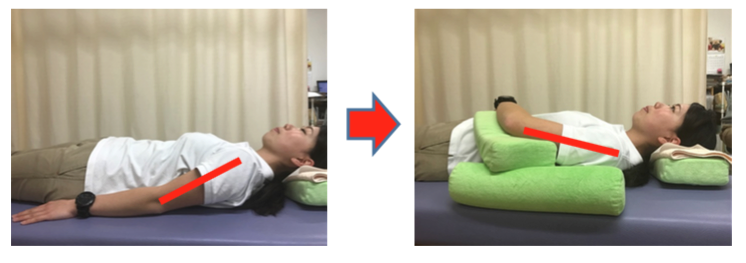

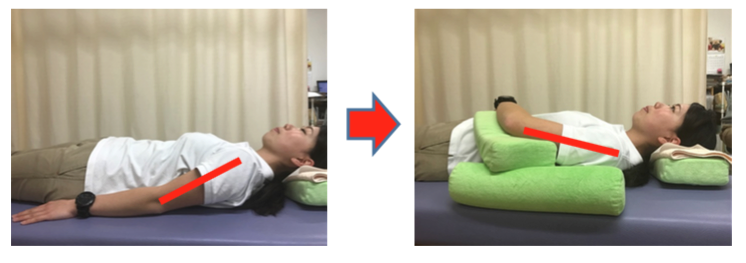

対処法としては、痛みのない範囲で動かすことや就寝時のポジショニングが重要になってきます。

仰向けで寝る場合、肩の下から肘にかけてクッションなどを挿入して、肩を安定させる事が重要です。

横向きで寝る場合、クッションを抱きかかえる事で安定させる事が重要です。

特に横向きで寝る場合は、患側を下側にすると関節内圧が上昇するので注意しましょう!

夜間痛の消失の基準

夜間痛消失の基準は、以下の可動域の獲得が必要とされています。

これらの数値を参考にアプローチを行ってみて下さい。

肩関節周囲炎のリハビリで診るべきポイント

肩関節周囲炎でリハビリの対象としては、疼痛の軽減・可動域の改善がメインになってくるかと思います。

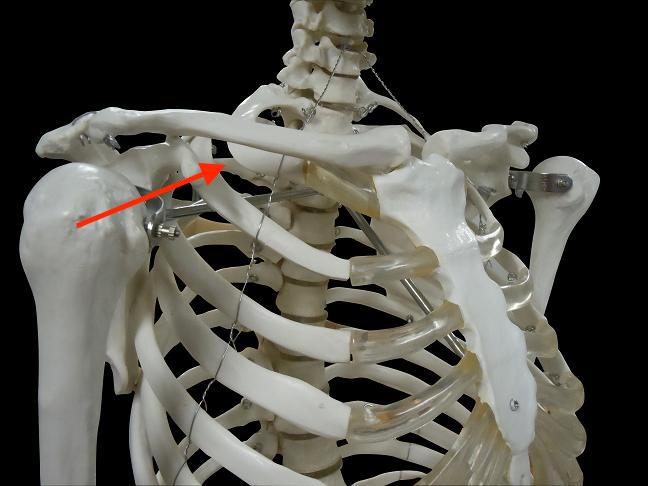

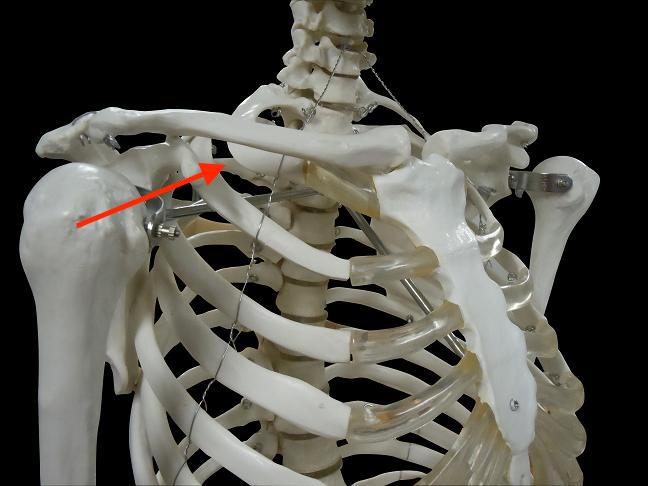

そこで重要なポイントは、大結節がインピンジメントを起こさず肩峰下を通過できるかという事です。

このために必要な要素が、骨頭が求心位にあるかどうかです。

求心位の獲得は関節治療における重要項目だよ

患者さんでは骨頭の求心位に保てず、骨頭が前上方へ偏移しているケースが多いです。

骨頭の求心位からの偏移はインピンジメントの原因となり、疼痛へと繋がります。

評価のポイント

この骨頭の求心位が保てているかの評価ポイントは、1stポジションでの外旋制限がないか、内転可動域に制限がないかになります。

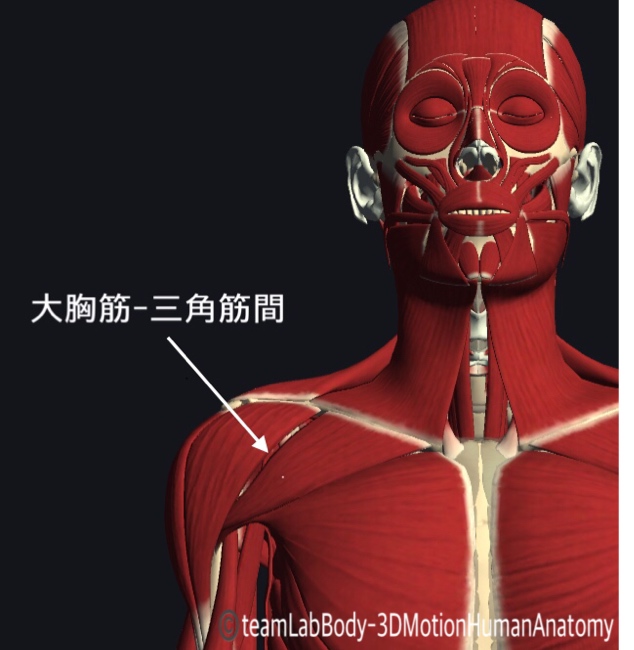

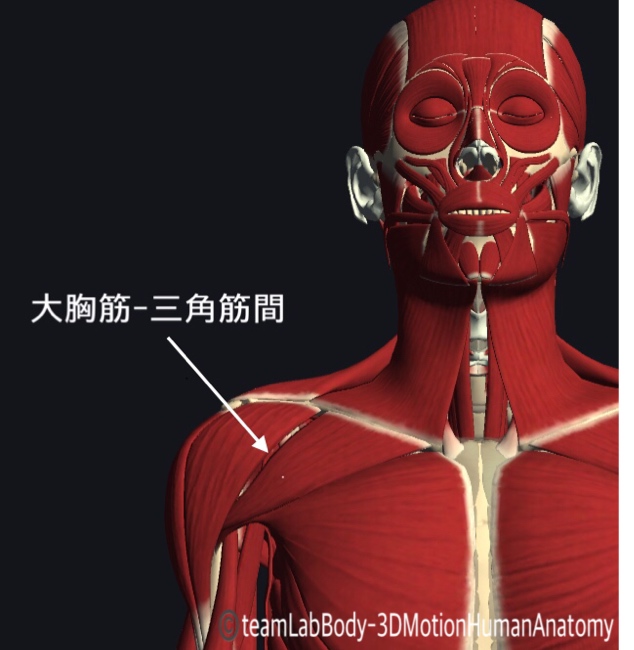

この2つの可動性が制限されている場合、肩関節の前方ないし上方の組織に短縮が生じている可能性が高くなります。

前方組織の短縮であれば大胸筋や三角筋前部線維、上方組織の短縮であれば棘上筋や僧帽筋上部線維などが関わってきます。

この部分の柔軟性を出し骨頭求心位を保てるようにする事で、痛みが軽減し可動域も改善していくケースが多いです。

この骨頭求心位保持が不十分なまま可動域訓練を進めると、可動域が拡大はしてきますがインピンジメントが起こりますし、棘上筋などに負担が掛かった状態ですので、将来的には腱板断裂へと繋がる可能性が高いです。

まずはこのポイントを必ず押さえておいてね

また下記の記事は肩関節周囲炎でよくみられる上腕外側の痛みを解決するのに役立つので参考にどうぞ。

肩関節のリハビリを学べるおすすめ書籍

肩関節に関する書籍は数多く出版されています。

中でもより臨床に即して、リハビリに活かせるのは赤羽根先生の「肩関節拘縮の評価と運動療法 改訂版」です。

肩関節の解剖・運動学から、病態の理解までしっかり学べる良書です。

写真・イラストも多く分かりやすいよ

また村木先生の「肩関節理学療法マネジメント−機能障害の原因を探るための臨床思考を紐解く」も、肩に関して詳しく書かれているのでおすすめです。

肩関節周囲炎のリハビリまとめ

いかがでしたか?

今回は肩関節周囲炎の病態とまず診ておくべきポイントをまとめました。

肩関節疾患に対して苦手なイメージを持っているセラピストも多いと思いますが、お伝えしたポイントを診てもらうだけでも変化が出ると思いますので、是非試して診て下さい!

最後までお読み頂きありがとうございました。