腰痛は約8割の方が一生のうちで経験すると言われているほど、年齢・性別関係なく多くの方を悩まします。

リハビリを行う中でも、腰痛を訴えられる患者さんに遭遇する機会は多いですよね。

たとえ腰部疾患でなくても、腰痛があり運動が促せないことや腰痛のため離床が進まないケースも多いと思います。

腰痛はその出現動作が人それぞれ多様性がありますが、寝返り動作で出現するケースも多く遭遇します。

そこで記事では、寝返り動作で出現する腰痛に対するリハビリのポイントについてまとめていきます。

- リハノメ:コンテンツ数No.1!初月980円

- Ugoita PLUS:運動器疾患に特化して学べる

- リハデミー:コラム・論文もチェックできる

→詳しくは、リハビリ向けおすすめオンラインセミナー6選で紹介しています

寝返り動作におけるポイント

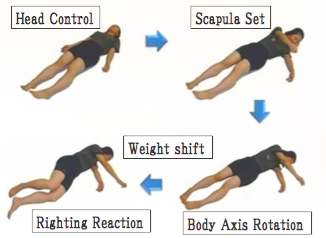

寝返り動作を考える上でのポイントは、全身の身体各部が協調して回旋し動作を遂行しているという点です。

そのため身体の一部分だけの回旋で動作を行なっているのではないということです。

具体的には…

頸部の回旋・屈曲+上肢のリーチ・体軸内(体幹)の回旋+股関節の回旋・下肢の回旋

これらの動きが連動することで負担なくスムーズに寝返り動作が遂行されます。

理学療法士

理学療法士このなかで制限の生じた動きがあればどうなるの?

どこかの部位に制限の生じた状態での寝返り動作を遂行するためには、制限のある部位の動きを他の部位で補う必要があります。

もしその代償に腰椎の過剰な回旋が要求されると、痛み(腰痛)へと繋がっていきますよね!

そもそも腰椎は回旋には不利な関節構造なので、過剰な回旋が要求されると負担が掛かりやすくなります。

そのため制限のある部位の動きを改善し、腰椎への負担を軽減していくことが腰痛の軽減を図るポイントになります。

寝返り動作時の腰痛に対するリハビリ

寝返り動作は全身の身体各部が協調して回旋して行う必要があると前述しました。

そのためリハビリでは、制限の生じている部位の動きを改善していく必要があります。

それぞれのリハビリのポイントについてお伝えしていきます。

頸部の回旋制限に対して

まず寝返り動作でスタートとなり重要となるのが、頭頸部の回旋・屈曲の動きです。

頸部においては回旋の主となる環軸関節での動きが重要になってきます。

具体的には、後頭下筋をみていくと良いかと思います。

臨床では後頭下筋の緊張に左右差が生じ、上位頚椎と下位頚椎間で回旋の歪みが出現し回旋が制限されているケースは多く遭遇します。

また後頭下筋筋群の筋緊張亢進によって、頭頸部の屈曲が阻害されているケースも多いです。

さらに後頭下筋筋群の筋緊張亢進は身体後面の筋群の緊張を高めてしますので、柔軟な脊柱の動きを阻害してしまいます。

しっかりと後頭下筋の筋緊張を整えていくことで、頚椎スタートでの寝返り動作が誘発されやすいようにしていくことが重要になります。

頚椎の基礎知識に関しては以下の記事でまとめましたのでご参照ください。

上肢のリーチ+胸郭の回旋(体軸内回旋)に対して

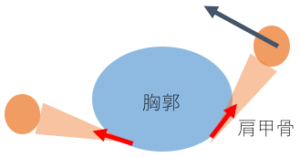

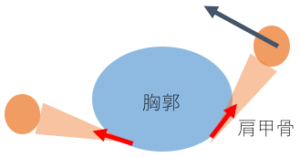

スムーズな寝返り動作を行うためには、上側の肩甲帯の前方突出・上肢のリーチによって身体の回転運動を促していく必要があります。

この肩甲帯の前方突出・上肢のリーチがなければ、上肢が重みとなって回転運動を阻害する因子となってしまいます。

肩甲骨の前方突出に関わる筋肉としては「前鋸筋」「僧帽筋中部線維」「菱形筋」が挙げられます。

前鋸筋による肩甲骨を前方突出させ、僧帽筋中部線維や菱形筋が同時収縮(前鋸筋の張力よりはわずかに弱く)によって肩甲骨を胸郭に押し付けることで安定させ、肩甲骨が上肢の重みを支えながら上肢のリーチへとつながります。

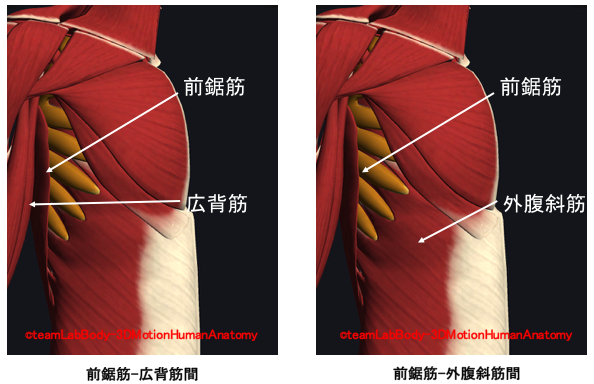

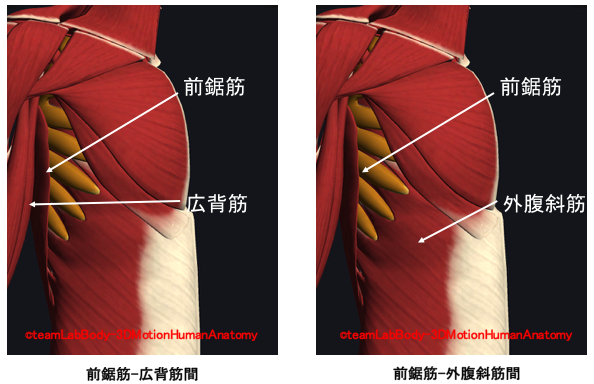

臨床では前鋸筋–広背筋、前鋸筋–外腹斜筋間が癒着していて、前鋸筋の筋出力低下・肩甲帯の前方突出が制限されているケースが多くみられます。

さらに僧帽筋中部線維や菱形筋の筋緊張亢進や短縮によって、肩甲骨の前方突出の動きを阻害しているケースも多いですので、両筋の柔軟性はしっかりと確保しておく必要があります。

しっかりと癒着の生じている部分をリリースしておくことが重要になります。

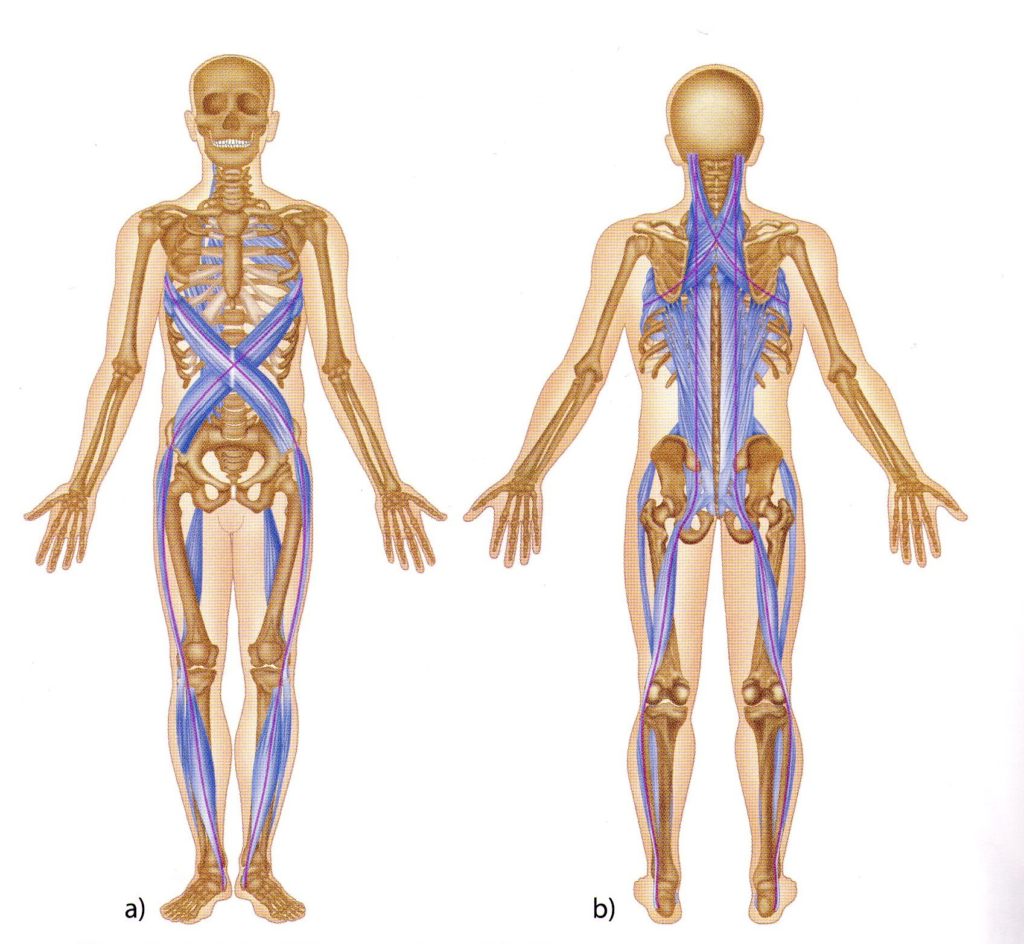

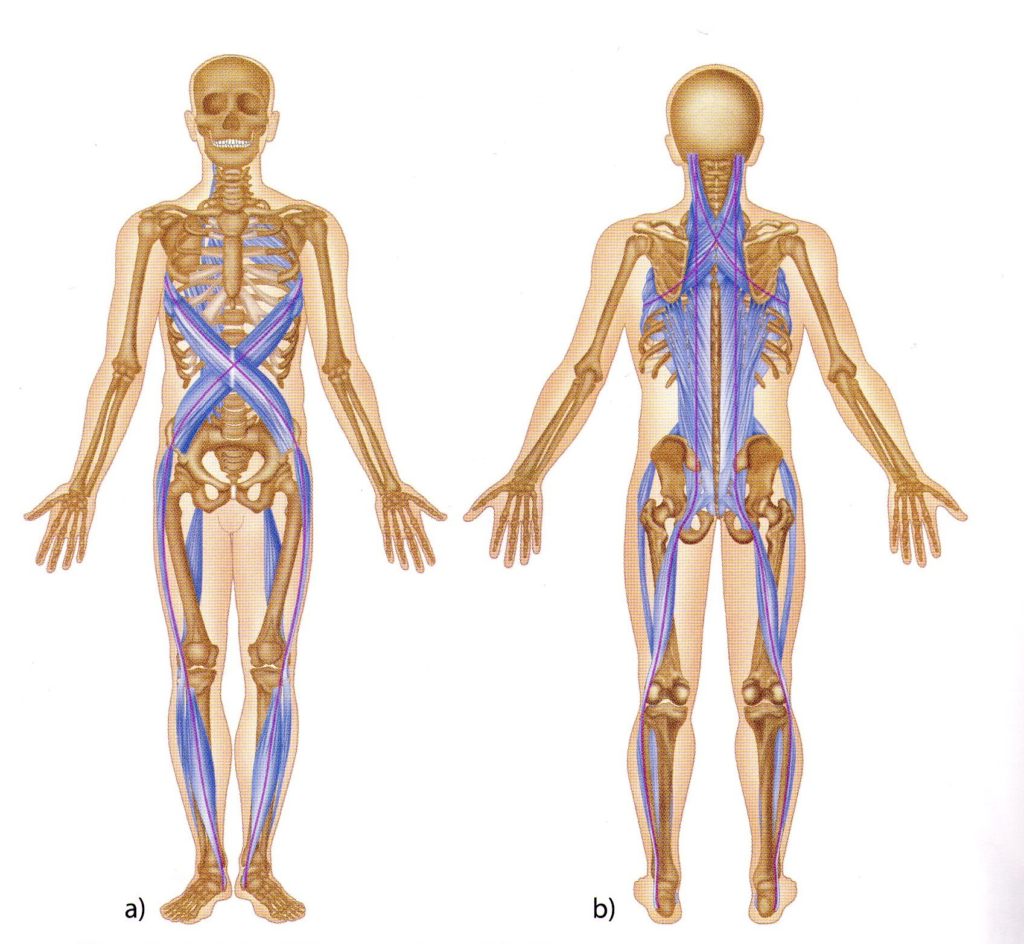

また肩甲帯の前方突出に引き続く体軸内(体幹)回旋を引き起こす筋肉として、前鋸筋・外腹斜筋・内腹斜筋が挙げられます。

これらの筋肉は繋がりがあり、スパイラルラインと呼ばれています。

そのため特に前述の前鋸筋–外腹斜筋間の癒着をしっかりとリリースし、肩甲帯の前方突出・胸郭の回旋を誘発していく必要があります。

※肩甲帯の前方突出なしでは胸郭の回旋は起こらず、回旋よりも側屈運動が主となり腰部への負担が強まります。

さらに体軸内の回旋は筋群だけでなく、胸椎・肋骨の可動性も重要になってきます。

胸椎の回旋可動性はおおよそ30°ですが、腰椎の回旋可動性はわずか5°程度です。

そのため胸椎・肋骨の可動性が低下した状態で、腰椎に回旋が強要された場合には痛み(腰痛)へと繋がっていきます。

ここでは具体的なアプローチは避けますが、しっかりと胸椎や肋骨の可動性を確保しておくことが重要になります。

股関節・下肢の回旋に対して

寝返り動作では股関節・下肢の回旋も重要になってきます。

具体的には殿筋や梨状筋などの伸張性が必要になってきます。

座位が中心の現代ではこれらの筋群は硬く伸張性が低下していることが多いですから、しっかりと柔軟性を確保しておく必要があります。

また殿筋にできたトリガーポイントは腰部の痛みを引き起こしますので、腰痛ではチェックしておきたい部位となります。

背部・殿部痛に関わるトリガーポイントは以下の記事をご参照ください。

腰椎・腰部疾患のリハビリを学べるおすすめ書籍

腰部疾患については臨床でもよく担当する疾患なので、しっかりと理解を深めておきたいところ。

症状も腰痛に殿部・下肢痛、痺れなど多岐に分かり複雑ですが、成田先生の「成田崇矢の臨床『腰痛』」と赤羽根先生の「腰椎の機能障害と運動療法ガイドブック」は複雑な腰部疾患を理解する上で多くのヒントをくれる良書です。

どちらも臨床力をアップさせてくれるよ

寝返り動作で出現する腰痛に対するリハビリまとめ

いかがでしたでしょうか?

寝返り動作は全身で遂行される動作ですので、どこか一部分が過剰に動くことが痛みへと繋がります。

特に腰椎は回旋には不利な関節構造をしていますので、リハビリでは腰椎部へ負担を掛けないように上述した部分へアプローチしていく必要があります。

この記事が寝返り動作での腰痛で悩む患者さんへのリハビリの一助になればと思います。

最後までお読み頂きありがとうございました。