頚椎疾患と聞くと、苦手意識のある人は多いんじゃないでしょうか?

そもそも頚部を触るのが怖いというセラピストも多いと思います。

やまとも

やまとも僕も昔は怖くて、かなり苦手意識があったな…

頚部のどこを診て何をして良いか分からず、とりあえず後頭下筋や僧帽筋をモミモミ…

とりあえず時間が過ぎ去るように無難なリハビリをしていました。

今思い返しても情けないですね

なのでそんな思いは皆さんにはして欲しくない!

そんなわけで本記事では頚椎疾患を診る上でまずは理解しておきたいポイントをまとめました。

- リハノメ:コンテンツ数No.1!初月980円

- Ugoita PLUS:運動器疾患に特化して学べる

- リハデミー:コラム・論文もチェックできる

→詳しくは、リハビリ向けおすすめオンラインセミナー6選で紹介しています

頚椎疾患を診る際に気をつけべきこと

頚椎疾患の症状は非常に多彩です。

- 頚部痛

- 上肢痛

- 頭痛

- 肩や上肢への痺れ

- 筋力低下

- 感覚障害など

このように頚椎疾患は本当に色々な症状が出てきますよね!

人によって症状は様々ですし、その程度もまちまち…

だから痛みなどの症状を追いかけすぎると失敗するパターンが多いです。

これらの症状は頚椎に加わるメカニカルストレスが大きく関与しています。

そのため頚椎の機能解剖を押えて、動きを診ていくことが大切になります!

頚椎の機能解剖

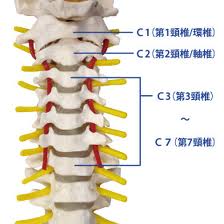

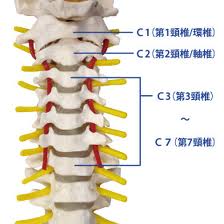

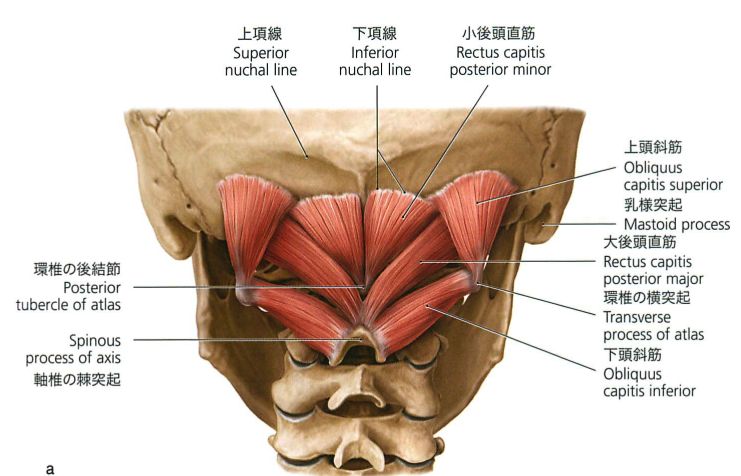

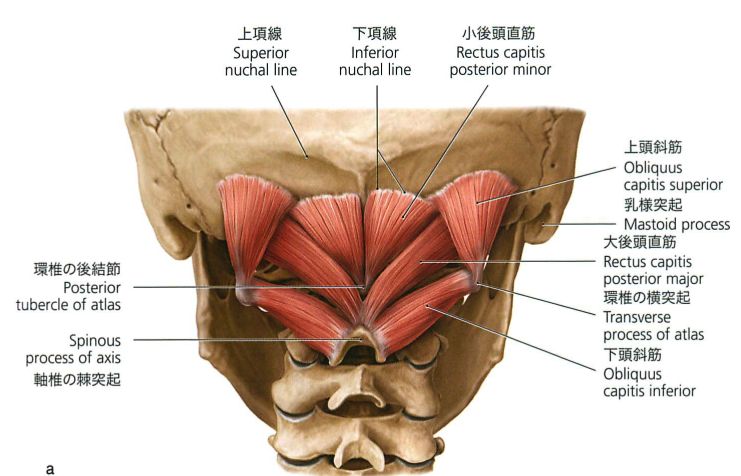

頚椎の機能解剖を上位・下位に分けて簡単にお伝えします。

上位頚椎

- C0-C1-C2:環椎後頭関節、環軸関節

- 作用は主に回旋

- 頚部回旋可動域の約50%がこの上位頚椎で生じる

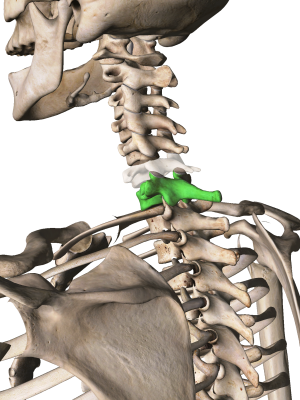

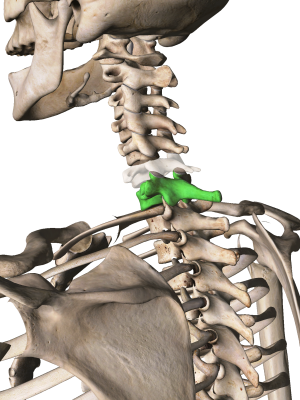

下位頚椎

- C3-C7:左右の椎間関節、椎体関節

- 作用は主に側屈。

頚部のCoupling motion

養成校時代に何となく習ったcoupling motion。

頚椎では動きを捉える上で、特にこの考え方は重要になってきます。

- 上位頚椎:一側の回旋に対して、対側方向への側屈が連動

- 下位頚椎:一側の回旋に対して、同側方向への側屈が連動

このをcoupling motionを臨床でどう使うかと言うと…

例えば下位頚椎で診た場合、頚部右回旋で固定しているケースでは、coupling motionによって下位頚椎右側屈位を伴います。

そうすると右側椎間孔が圧迫されます。

その状態で頚椎の伸展を繰り返していると、神経根が圧迫され症状が出やすいことになります。

この様に考えるとまた新たな視点で患者さんを診ていけますね!

頚椎の可動性評価

ここからは頚椎の可動域評価についてお伝えします。

もちろん屈曲・伸展、回旋、側屈の可動域を確認することは大切になります。

可動性を診る上で重要なことは、頚椎は単独では動かないということ。

頚椎が動く際には、鎖骨や肩甲骨が連動して動いてくるよ

この動きがないと頚部だけの動きでカバーしようとして、メカニカルストレスが増大してしまいます。

そのため頚椎の動きに鎖骨や肩甲骨の動きが連動するかをチェックしていきます。

頚椎に対する鎖骨の連動性

鎖骨の連動性は、頚椎屈伸の際の鎖骨の前方回旋・後方回旋を診ていきます。

頚椎の動きに鎖骨が一緒に動いてくれるかを診ていきます。

- 頚部屈曲:鎖骨は前方回旋

- 頚部伸展:鎖骨は後方回旋

頚椎に対する肩甲骨の連動性

肩甲骨の連動性は、頚椎回旋の際の肩甲骨の内外転を診ていきます。

頚椎の動きに肩甲骨が一緒に動いてくれるかを診ていきます。

- 頚部の回旋:回旋側の肩甲骨が内転、反対側の肩甲骨は外転

鎖骨や肩甲骨の動きが出ておらず、頚椎だけの動きになっているケースは非常に多いです。

最初は分かりにくいと思いますがが、触り慣れていきましょう!

頚椎のアライメント評価

簡単に上位・下位頚椎の回旋アライメント評価をお伝えしていきます。

臨床では上位と下位の頚椎の回旋アライメントが崩れ、歪みが生じている人が非常に多いです。

必ずチェックしておきたいポイントになります。

上位頚椎の回旋評価

上位頚椎の回旋アライメント評価には、後頭下筋の圧痛・硬さを診ていきます。

後頭下筋は、軸椎棘突起から斜め上方向へ走行し環椎横突起や後頭骨へ停止ているため、片側が硬化すると上位頚椎を同側へと回旋させてしまいます。

下位頚椎の回旋評価

下位頚椎の回旋アライメント評価には、他動での側屈可動域を診ていきます。

先ほどお伝えしたcoupling motionの関係で、他動での側屈可動域の大きい方へ下位頚椎は回旋しています。

上位と下位の頚椎の歪みを考える

このように上位および下位の頚椎の回旋アライメントチェックしていきます。

その結果、例えば上位頚椎と下位頚椎の間に回旋の歪みが生じているかどうかが分かってきます。

歪みが生じていた場合、その状態で頚部の屈伸や回旋運動が繰り返されると、片側の椎間関節や椎体などへの負担が大きくなることが考えられ、痛みなどの症状となって現れます。

ですからこのアライメントをチェックすることはメカニカルストレスの把握になっていきます。

その他の頚椎の基礎知識は別記事で解説しているので、参考にどうぞ!

頚椎疾患のリハビリで押さえておくべき基礎知識まとめ

簡単に頚椎の評価方法を中心にまとめました。

症状を追いかけず動きを診て、メカニカルストレスを把握できるようにしていくことが、頚椎疾患を診る際は重要だと思います。

お伝えした内容を参考にしてもらえれば、明日からの臨床に役立つと思います!

最後までお読み頂き、ありがとうございました。