理学療法士

理学療法士頸椎疾患に苦手意識があります…。

頚椎って、どんな所を意識してリハビリすれば良いですか?

今回はこんな悩みを解決していきます。

- 頚椎の基礎知識

- 臨床で役立つ頚椎の運動学

- 臨床で多い悪い頚椎のパターン

頚椎は、人の急所と言われるように神経・血管が多く走行する非常に重要な部位。

寝違いを経験したことがある人なら分かると思いますが、首を痛めただけなのに、全身の動きがぎこちなくなってしまいますよね。

それくらい繊細で、身体にとって重要なのが頚椎

そのため、頚椎のリハビリ(触る)することを怖がるセラピストも多いと思います。

ですが頚椎疾患の症状で悩む患者さんはとても多く、運動器疾患に関わる以上は避けて通れないのが頚椎のリハビリ。

そんなわけで頚椎疾患のリハビリをする前に、「これは知っておいた方が良い」と思うトピック的な知識をこの記事で紹介していきます。

どれも僕が臨床で役立っている知識なので、頚椎疾患で悩む人は参考にしてみて下さいね。

- リハノメ:コンテンツ数No.1!初月980円

- Ugoita PLUS:運動器疾患に特化して学べる

- リハデミー:コラム・論文もチェックできる

→詳しくは、リハビリ向けおすすめオンラインセミナー6選で紹介しています

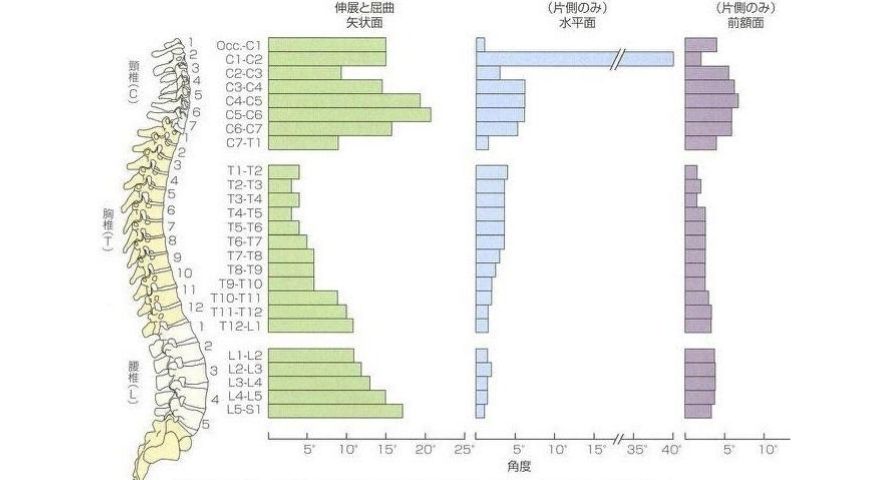

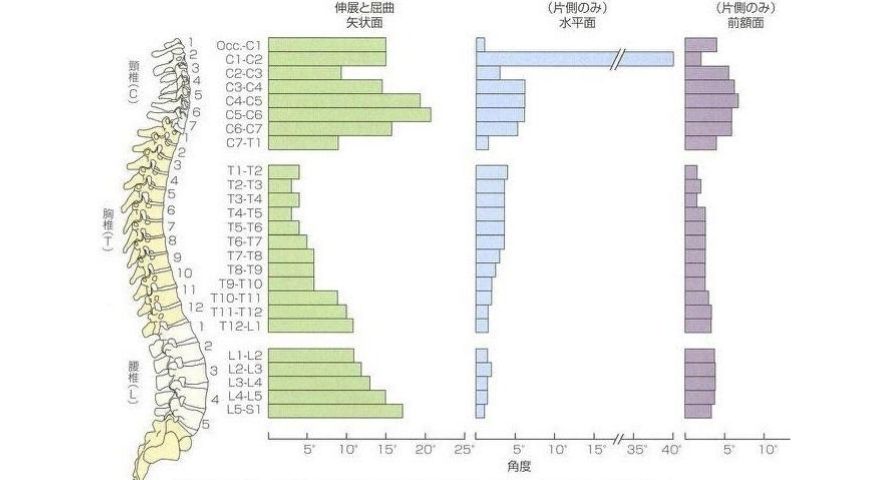

1.頚椎の各椎体ごとで得意な動きが違う

上の図をザックリとまとめると、以下の通り。

- 屈伸:上位・下位頚椎の全体が動く

- 側屈:下位頚椎の割合が大きい

- 回旋:C1-2の割合が大半

※上位頚椎:C0-2、下位頚椎:C3-Th1

上記のような各椎体が得意とする動きが阻害されると、他部位が代償的に過剰に動いて痛みに繋がるということ。

例えば、上位頚椎の拘縮によって回旋の制限が生じて、下位頚椎が過剰に回旋の動きに関わってくるなど…。

患者さんのどの動きが制限されていて、本来動くべき椎体に関わる筋肉などの硬さが出ていないかをチェックしていくことが重要になります。

2.頚椎の動きには、他部位が連動する

頚椎が動く時には、決して単独で動くのではなくて他部位が連動して動きます。

連動するのは、主に鎖骨・肩甲骨・上位胸椎。

なので、これらの部位が連動してくれないと、頚椎の過剰な動きを誘発してしまい、痛みや痺れへと繋がっていきます。

具体的な連動は、以下の通り。

頚椎屈曲時の連動

- 肩甲骨:挙上、前傾

- 鎖骨:下方への軸回旋

- 上位胸椎:屈曲

頚椎伸展時の連動

- 肩甲骨:下制、後傾

- 鎖骨:上方への軸回旋

- 上位胸椎:伸展

頚椎側屈時の連動

- 肩甲骨:側屈側は下制(反対側は挙上)

- 鎖骨:側屈側は下制(反対側は挙上)

- 上位胸椎:同側に側屈

頚椎回旋時の連動

- 肩甲骨:回旋側は内転(反対側は外転)

- 鎖骨:回旋側は後退(反対側は前方突出)

- 上位胸椎:同側に回旋

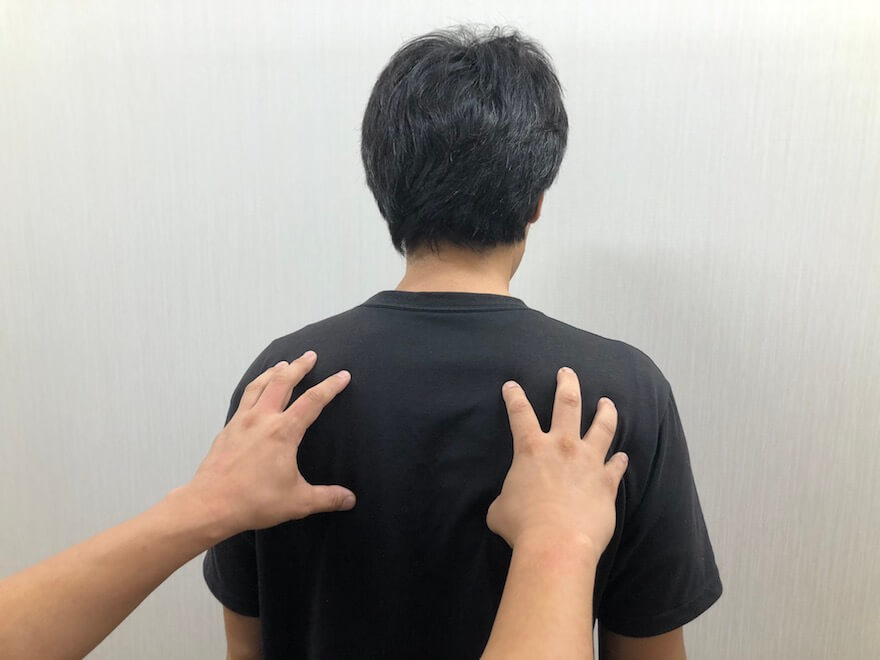

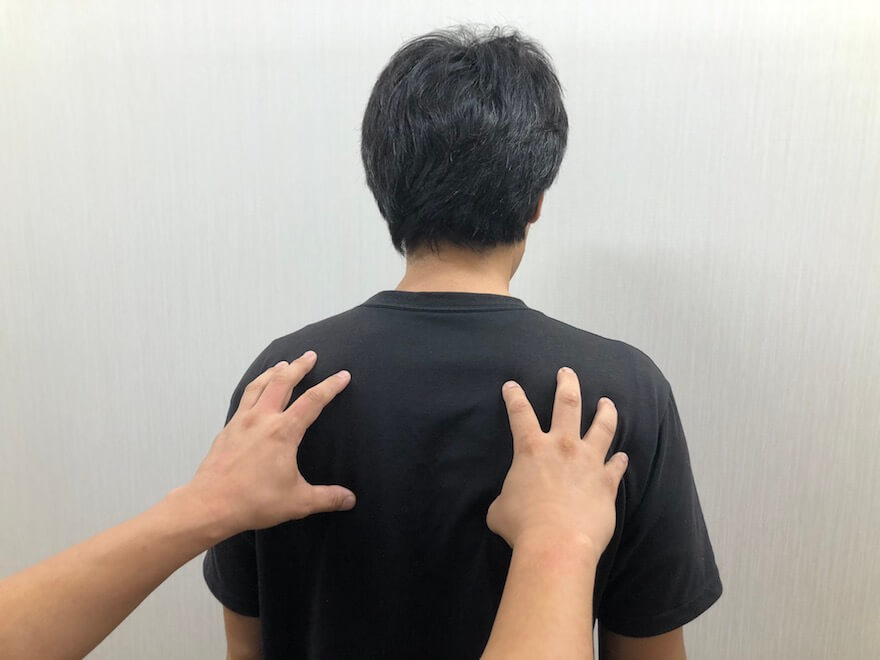

上記の様に、頚椎と各部位には連動があるので、連動しているかを触診しながらチェックしましょう。

もし動きが連動してこなければ、自然とそこがアプローチのポイントになってきます。

3.上位頚椎は動き、下位頚椎は安定

頚椎の特徴として、「上位頚椎は可動性、下位頚椎は安定性に関わる」という前提を押さえておくことが大切。

臨床だと、上位頚椎の動きが制限されてしまい、下位頚椎が過剰に動きすぎてしまい、筋バランスの不良が起きて痛みや痺れに繋がっているケースが多いです。

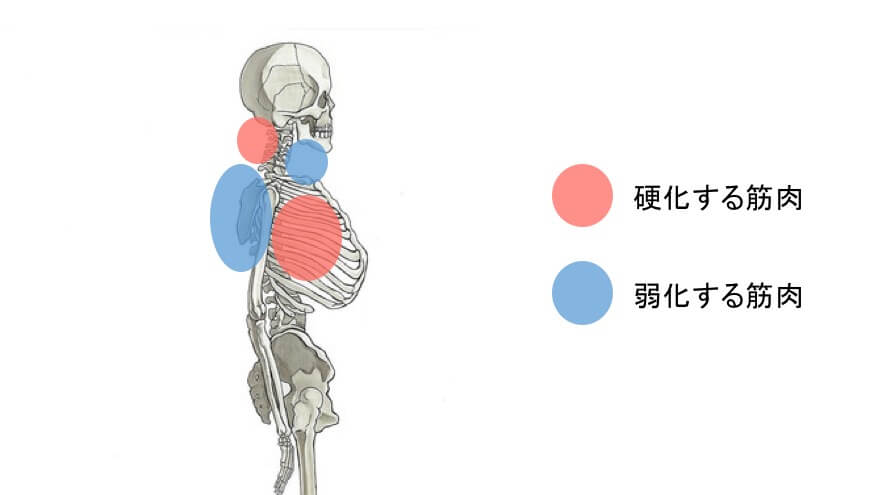

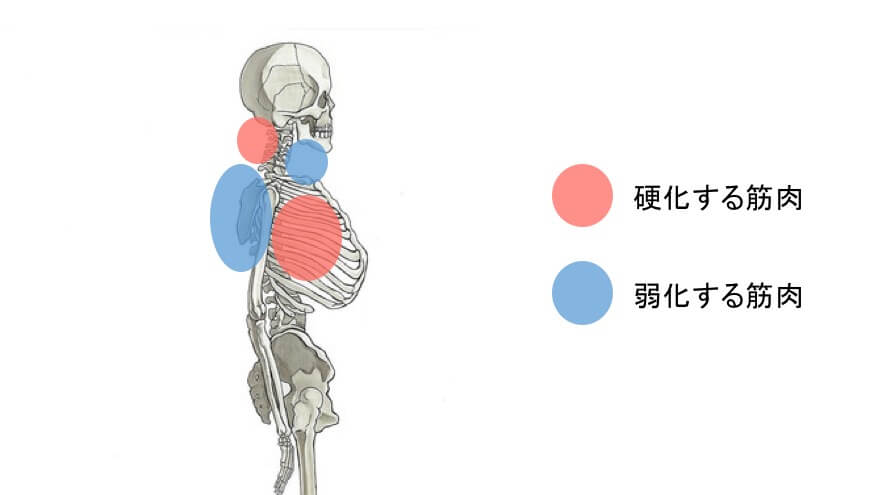

具体的には、上の画像の様な筋バランスの悪さが出てくるよ

この筋バランスの悪さは、クロスした関係性から「上位交差症候群」とも言われ、肩こりや頭痛の典型的な姿勢パターン。

この悪い姿勢パターンは、しっかりと改善していきたいところ。

4.上位頚椎の伸展拘縮が多い

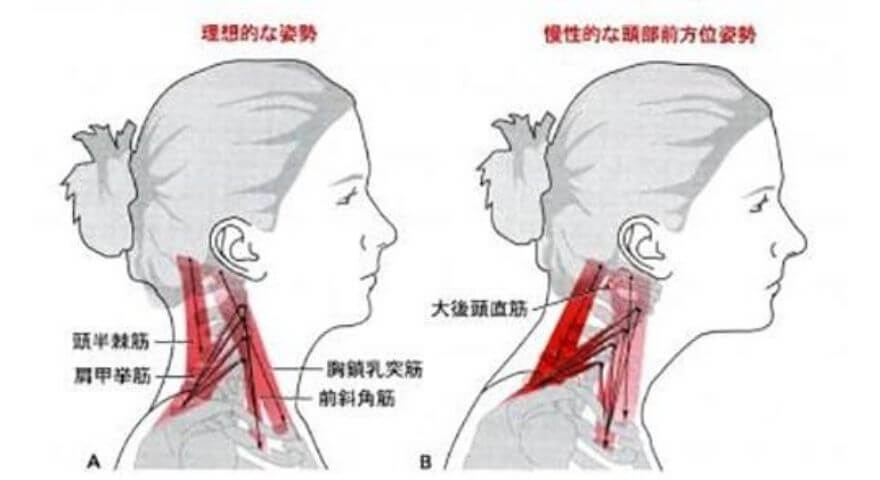

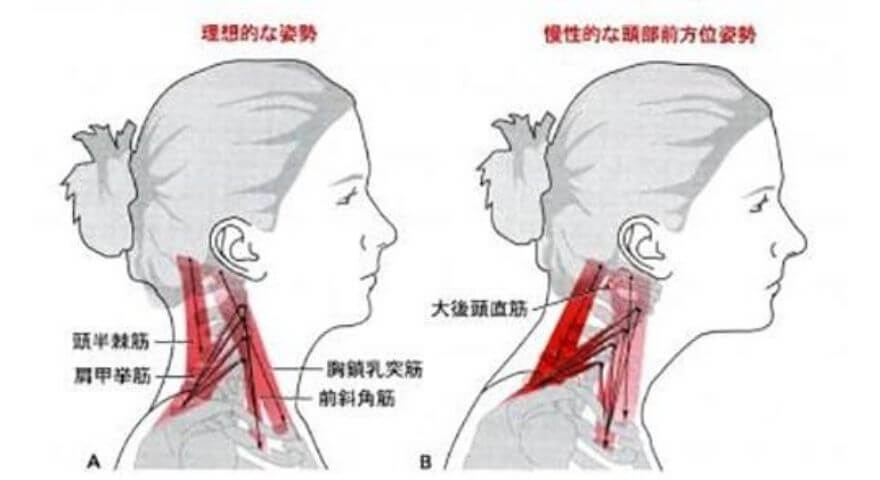

スマホ・パソコンを触ることの多い現代人に多いのが、頭部が前方に偏位したヘッドフォワード(FHP)。

この姿勢で問題となるのが、上位頚椎の伸展拘縮!

頚椎疾患の多くが、上位頚椎の伸展拘縮が引き金となって、可動域制限や筋バランスの崩れへと繋がっています。

そして上位頚椎の伸展拘縮では、後頭下筋が凝り固まっているケースが圧倒的に多いです。

後頭下筋の周辺には椎骨動脈や大後頭神経などが走行してるので、緊張が高まってしまうと痛みや頭痛、めまいの原因となってきます。

この後頭下筋の柔軟性をしっかりと出すことが、頚椎疾患を攻略する鍵!

もちろん、なぜ後頭下筋の緊張が高まってしまったかを考えることも大切です。

5.後頭下筋は他部位との繋がりが大きい

後頭下筋は硬化しやすい筋肉ですが、その一因として他部位からの影響を受けやすいことが挙げられます。

具体的には、以下の部位との繋がりが大きいです。

それぞれ、詳しく説明しますね。

目との繋がり

目と後頭下筋は、深い繋がりを持っています。

後頭下筋を触れながら、眼球を上下・左右に動かしてみてください。

すると眼球の動きに合わせて、後頭下筋の収縮を感じられると思います。

眼球の動きに合わせて動いてくるよ

つまりスマホ・パソコン等による目の酷使は、後頭下筋の過度な緊張を生んでしまうということ。

なかなか後頭下筋の過緊張が変わらないケースでは、目の酷使をしていないかを確認する必要があります。

そのため仕事や生活習慣、趣味などの問診も重要。

仙骨との繋がり

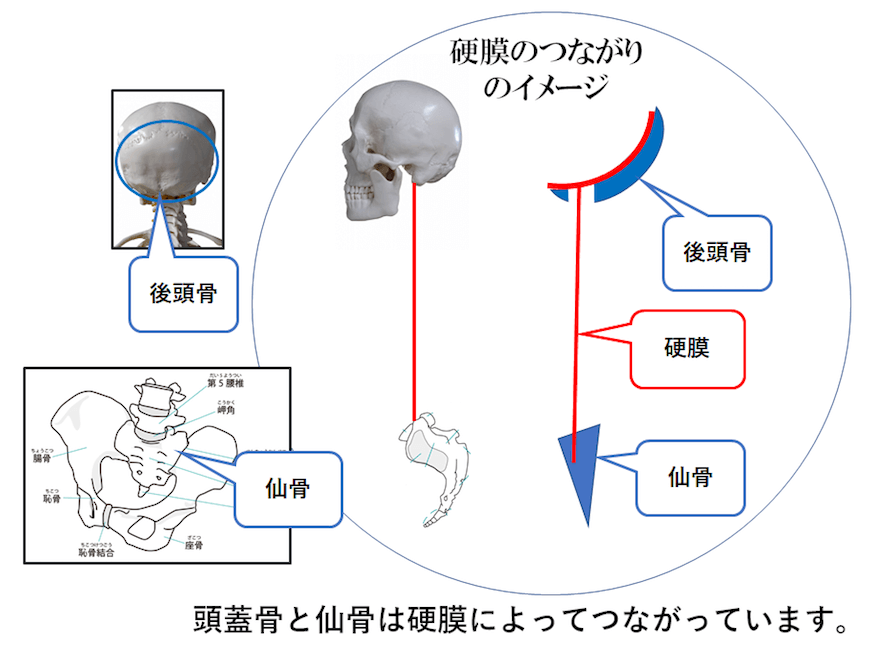

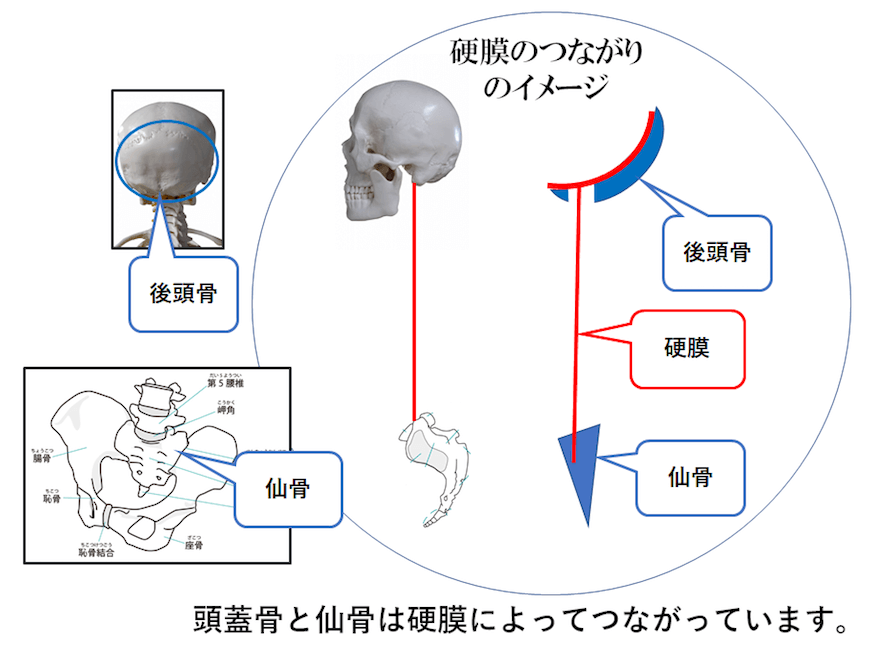

脊髄を外傷などから守る硬膜の走行は以下の通り。

後頭骨、C2/3 〜 S2

つまりC2に付着する硬膜は、仙骨(S2)との間接的な繋がりがあります。

実際に臨床だと、なかなか後頭下筋の緊張が落ちないケースでは、仙骨をカウンターニューテーション方向へリズミカルに動かすと緊張が落ちることをよく経験します。

なので、骨盤(仙骨)のアライメントや硬さが、後頭下筋に影響を与えてきます。

その他の頚椎の基礎知識は別記事で解説しているので、参考にどうぞ!

頚椎疾患のリハビリに役立つ書籍

頚椎に特化した書籍は少ないですが、解剖から運動学、触診まで幅広く網羅された「肩関節痛・頸部痛のリハビリテーション」はおすすめ。

写真・イラストも豊富かつオールカラーで、とてもイメージしやすくはじめての1冊に最適です。

頚椎の書籍では、現状で一番良いと思うな

また頚部疾患のリハビリをする上では、自律神経の理解も必須。

不定愁訴や自律神経の不調を併発した人も多いので…。

世界を治療しながら旅したPT・柿澤さんの書籍「心と体がらくになる 自律神経の整え方」は、入門書的な感じでサクッと読みやすいですよ。

どちらも臨床にヒントをくれるよ

まとめ:頚椎の特徴を理解して、リハビリに活かそう

この記事では、「頸椎疾患のリハビリで役に立つ5つの基本的な知識」について書きました。

頚椎疾患に対して、苦手意識を抱くセラピストは多いと思います。

症状も複雑ですし、不定愁訴的なケースも多いですからね…

とはいえ、基礎的な解剖・運動学を押さえてリハビリしていけば、改善してくるケースが多いのも事実。

今回お伝えした内容は、すごく基礎的ですが、本質的な内容です。

なのでしっかりと理解しておいてもらえればと思います。

今回は以上です。