理学療法士

理学療法士座位で腰痛を訴える患者さん…

何が原因でどこにアプローチしたら良いか分かりません…。

今回はこんな悩みを解決していきます。

- 座位における人の動作戦略

- 座位での腰痛に対するリハビリ

- 座位での腰痛に対するアプローチ

座っていると腰が痛くなると訴える患者さんっていますよね。

立位や歩行では痛くないけど、座位になると腰痛が出現してくるというケース。

座位で腰痛が出現してくる場合の厄介なところが動作時の痛みでなくて、安静時の痛みなので評価しにくいというとこと。

昔は「良い姿勢を心掛けて下さいね!」としか言えてなかったな

まぁ正直それだけでは改善しないのは明らかですよね…。

でもそれからたくさんの患者さんをリハビリする中で、座位の腰痛にはある視点を持つことでアプローチの仕方が分かってきました。

この記事では、そんな座位で生じる腰痛に対するリハビリのポイント、アプローチ部位について紹介していきます。

同じような患者さんに難渋するセラピストの方は、ぜひ参考にしてみて下さいね!

- リハノメ:コンテンツ数No.1!初月980円

- Ugoita PLUS:運動器疾患に特化して学べる

- リハデミー:コラム・論文もチェックできる

→詳しくは、リハビリ向けおすすめオンラインセミナー6選で紹介しています

座位動作における動作戦略

人は、立位では足関節や股関節、胸郭など全身をフル動員して重心コントロールをしています。

なので、上記のうちでどこかの機能が低下しても、代償できる部位って多いですよね。

しかし、それが座位になるとどうでしょうか?

まず足関節戦略は使わないですし、股関節戦略もあまり大きく使える状況とは言えません。

じゃあどこで姿勢をコントロールするのか…?

結論、座位における姿勢のコントロールは、胸郭 ( 肋骨・肩甲骨)の動きが重要。

ですから、座位動作で腰痛が出現している患者さんに対して、アプローチしていくポイントは胸郭ということになってきます。

胸郭は固まりやすい

デスクワークをする人や授業を受ける学生を想像してもらうと良いのですが、座位では上肢を使用する機会が多いですよね。

パソコンを使ったり、鉛筆を持って字を書いたり、裁縫をしたり…

その状態では、上肢の筋群を酷使しますし、姿勢や筋・筋膜の連鎖などの影響で末梢の手部・前腕だけでなく、中枢部にあたる肩甲骨周囲の筋群も緊張してきます。

肩甲骨周囲筋の緊張が増してくると、次第に連結する胸郭の可動性も低下してきます。

そうなると、座位における姿勢コントロールに胸郭の戦略が使えず、腰部へのストレスが増加していきます。

その結果、座っていると腰が痛い状態へと繋がっていきます。

座位動作の腰痛に対するリハビリ

前述の内容を踏まえれば、リハビリでアプローチするポイントは自然とみえてきますね。

座位動作の腰痛に対しては、下半身や腰部へアプローチするよりは、上肢や肩甲骨、胸郭へアプローチする方が効果が出やすいケースが多くあります。

ただし座位で腰が痛い=上肢や肩甲骨、胸郭と決め込まず、しっかりと評価して腰痛の原因部位を特定することが大切。

アプローチのポイント

それでは座位での腰痛に対するリハビリのアプローチポイントについてお伝えしていきます。

座位動作では円背(いわゆる猫背姿勢)の状態で、肩甲骨や腋窩周囲の筋群が固まっているケースが多くあります。

ですから、この部分の柔軟性を改善していき、胸郭の動きが出やすい環境を作っていくことが大切になります。

具体的なポイントは以下の部分です。

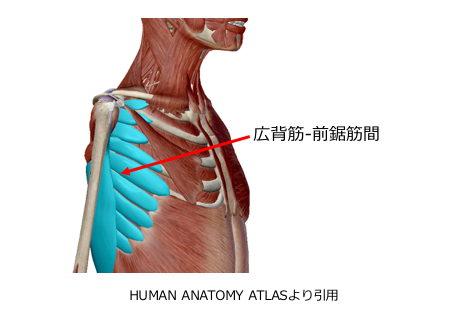

広背筋-前鋸筋間

デスクワークなどの座位姿勢では、脊柱は後弯し肩甲骨が外転位となっており、広背筋や前鋸筋が固まっているケースが多くあります。

またこの2つの筋肉の滑走性が低下しているケースも多くあります。

アプローチとしては、広背筋を前鋸筋から引き剥がすようなイメージでリリースしていきます。

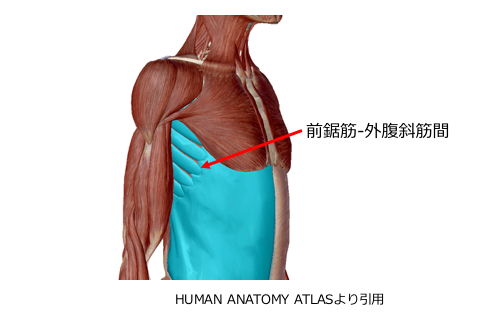

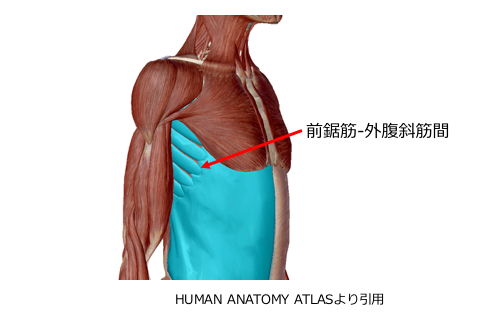

前鋸筋-外腹斜筋間

円背姿勢では肩甲骨が外転位となって前鋸筋が硬くなりますが、さらに連結している外腹斜筋との間で癒着が生じているケースも多くあります。

両筋の筋間は触診が分かりにくいですが、肩甲骨の前方突出・体幹の回旋をしながら両者の収縮を確認して、筋間を探っていきましょう。

筋間が分かれば、弾くようなイメージでリリースしていきます。

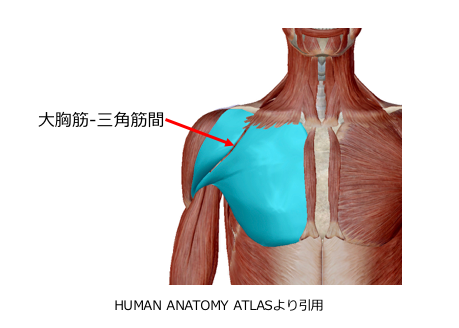

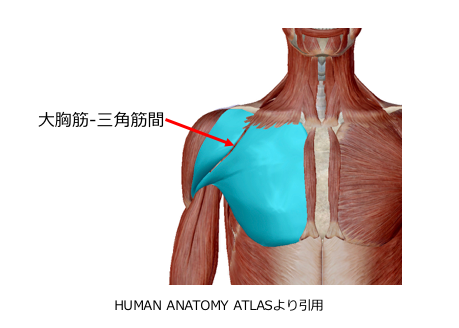

大胸筋-三角筋間

身体前面の筋群が短縮・硬化した状態では胸郭の動きも悪くなってしまいます。

しっかりと〝胸が開ける〟状態を作っておくことが重要になります。

そこでアプローチしたいのが、大胸筋と三角筋の筋間です。

筋間の触診は上肢を屈曲した際に腋窩前方で溝が確認できますので、そこが両者の筋間になります。

筋間が確認できれば、指をあてしっかりとリリースしていきます。

上記のアプローチポイントは、肩関節周囲炎や肩こりのリハビリにも役立つので必ずチェックしましょう。

腰部疾患への理解を深めるおすすめ書籍

腰部疾患については臨床でもよく担当する疾患なので、しっかりと理解を深めておきたいところ。

症状も腰痛に殿部・下肢痛、痺れなど多岐に分かり複雑ですが、成田先生の「成田崇矢の臨床『腰痛』」と赤羽根先生の「腰椎の機能障害と運動療法ガイドブック」は複雑な腰部疾患を理解する上で多くのヒントをくれる良書です。

どちらも臨床力をアップさせてくれるよ

座位での腰痛に対するリハビリまとめ

いかがでしたでしょうか?

腰痛の患者さんって、本当に訴え方が色々ですよね^^;

座位になると一見、ストレスが減って痛みが緩和しそうですが、実は座位動作で腰痛を訴える人も多くいらっしゃいます。

そこでポイントとなるのが胸郭の動きです。

しっかりと胸郭(肩甲骨)で重心コントロールが行えるようアプローチしていきましょう!

もちろん原因を特定する評価が大切ですが、お伝えしたポイントなども参考にリハビリを進めてみて下さい!

最後までお読み頂きありがとうございました!