理学療法士

理学療法士肩こりを訴える患者さんへのアプローチで悩んでいます。

アプローチ方法を教えてください。

今回はこんな悩みを解決していきます。

国民病とも言われる肩こり。

臨床では頚部や肩関節の疾患じゃない患者さんでも、肩こりの症状を訴えられる方は多いのではないでしょうか?

肩こりで悩む人って多いよね

そんな訴えの多い肩こりだからと言って侮ることはできなくて、ヒドい方だと頭痛や吐き気を訴えるなど重症化することも…。

また重症化しなくても、デスクワークなどで肩こりに悩みQOLが低下している人は多いです。

なので肩こりを改善できると、自然とセラピストとしての価値も高まります。

この記事では、肩こりの原因と具体的なアプローチ方法をお伝えしていきますので、肩こりのリハビリで悩んでいる人は参考にしてくださいね。

- リハノメ:コンテンツ数No.1!初月980円

- Ugoita PLUS:運動器疾患に特化して学べる

- リハデミー:コラム・論文もチェックできる

→詳しくは、リハビリ向けおすすめオンラインセミナー6選で紹介しています

肩こりの種類と発生原因

そもそも肩こりには2種類あります。

- 症候性肩こり:原因となる疾患がある

- 原発性肩こり:原因となる疾患はなく、不良姿勢や疲労が原因

リハビリで対象となるのは、主に後者の原発性肩こりです。

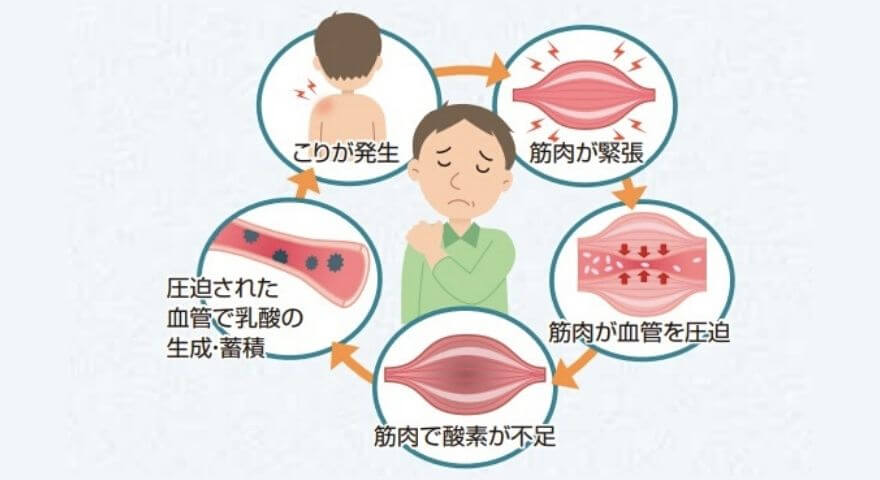

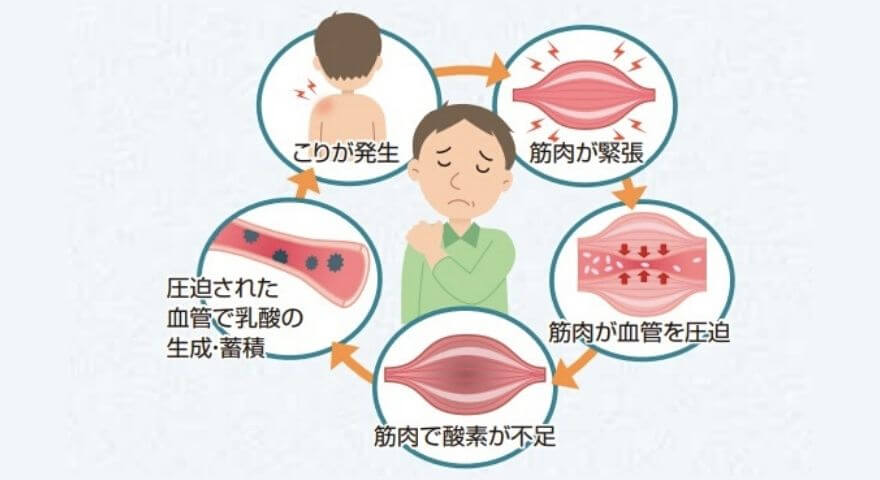

肩こりの発生メカニズム

肩こり発生の流れは以下のとおり

- 不良姿勢などで筋肉が緊張

- 緊張の高まった筋肉が血管を圧迫

- 筋肉が酸素不足に陥る

- 疲労物質が蓄積する

- 肩こりが発生

ざっくり説明すると、上記5つのステップで肩こりが発生します。

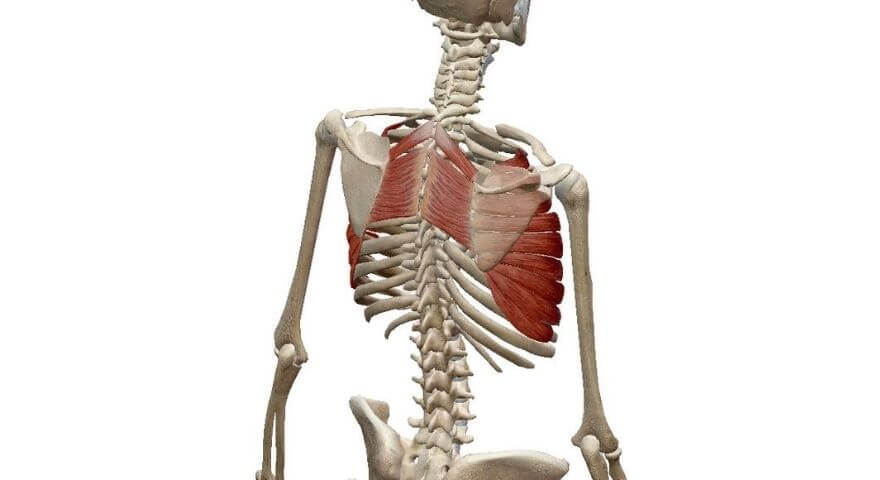

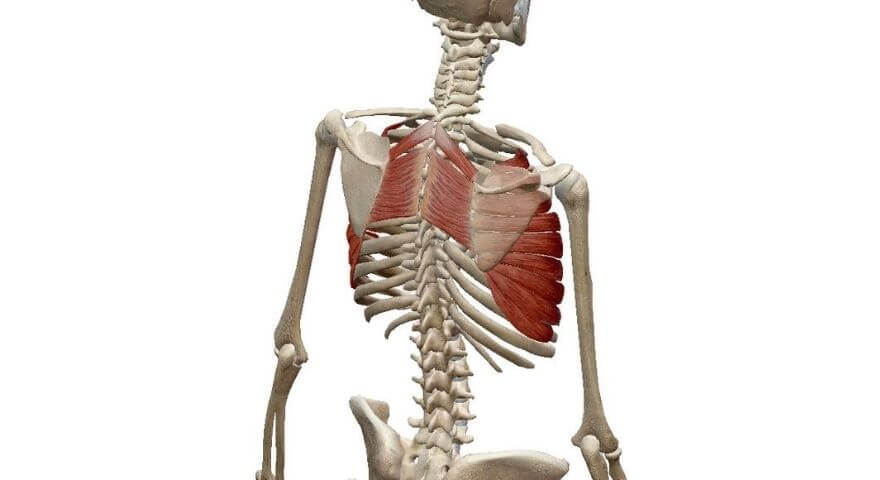

肩こりに関わる筋肉

肩こりに関わり、ダルさや痛みを感じる原因となる筋肉は以下の7つ 。

- 僧帽筋

- 肩甲挙筋

- 胸鎖乳突筋

- 菱形筋

- 前鋸筋

- 広背筋

- 大胸筋

上記の中でも、特に僧帽筋や肩甲挙筋は主要な筋肉になります。

アプローチとしても、基本的には上記の7つを狙っていけばOK!

もちろん筋肉を緩めるだけじゃなくて、なぜその筋肉が緊張が高まったかを考えるかも大事。

- 普段の姿勢

- 仕事や趣味でよくする動作

- 内科疾患の有無

- 食事などの生活習慣

- 冷えなどの体質的な特徴

圧倒的に、普段からの不良姿勢や仕事での酷使に伴う疲労が原因のことが多いですが、それ以外でも肩こりを引き起こすケースもあります。

例えば食生活が乱れていたり“どか喰い”をしている人は、消化のために肝臓が疲労してしまい、膜の繋がりで右側のみ肩こりが生じるケースも…。

肩こり=不良姿勢と決めつけずに、上記のように多角的な視点を持つことが大切。

この辺をきっちりと見極めるのは難しいですが、評価・問診・血液検査などの各種データを参考にしつつ根本原因へと迫っていきましょう!

リハビリで出来る!肩こりに対するアプローチ

肩こりっに対して、リハビリで対応できるのは主に以下のポイント。

もちろん上記以外にもアプローチすべきポイントはありますが、主に上記にアプローチすると反応が良いです。

基本的には、肩甲挙筋と僧帽筋としっかりと緩めてあげて、肩甲骨の可動性の改善・筋バランスを整えてあげるイメージ。

それぞれ詳しく解説していきますね!

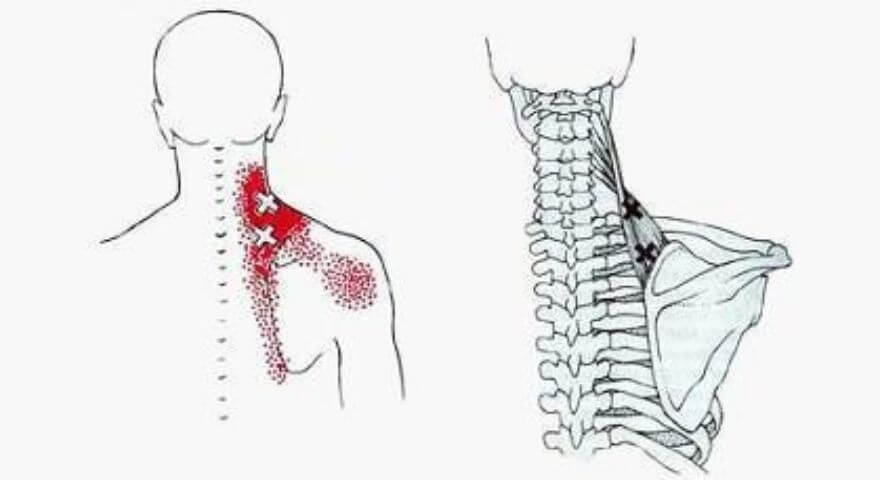

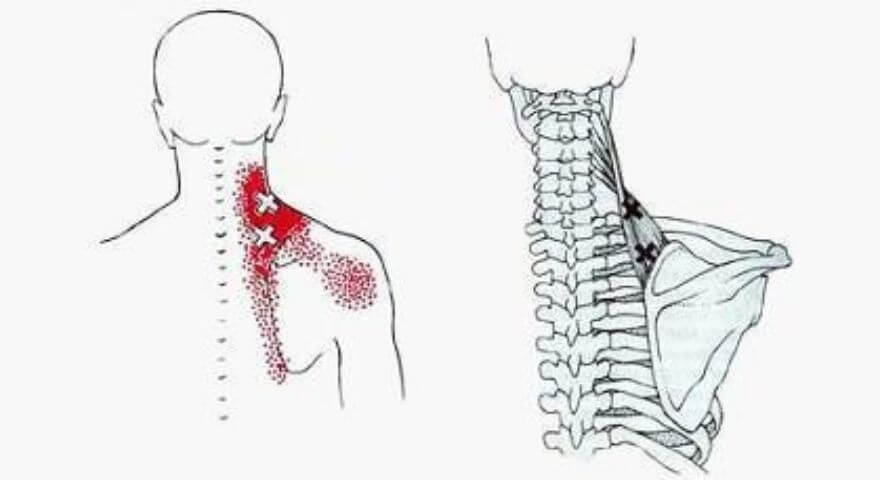

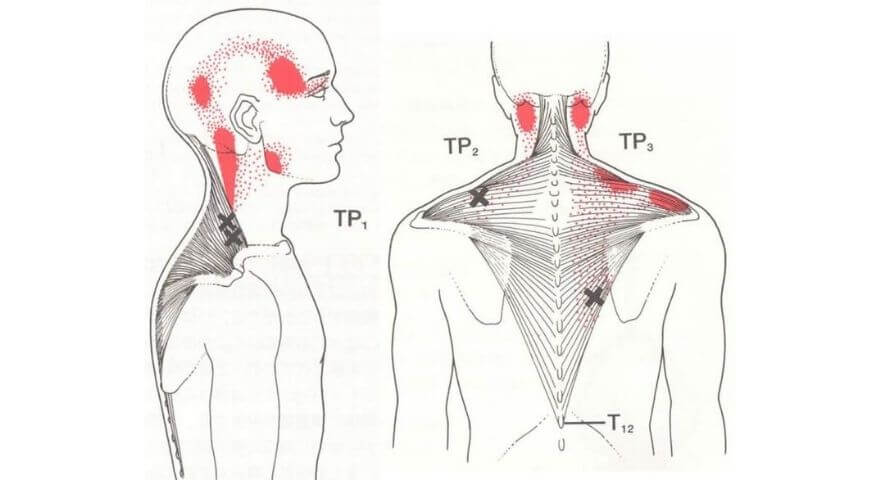

肩甲挙筋のトリガーポイント

まず最初にチェックしておくべきポイント。

上の画像からも分かるように、肩甲挙筋にできたトリガーポイント(硬結)は、頚部〜肩周囲に痛みやダルさを感じさせます。

ちょうど患者さんが、肩こりを訴える部位と一致していますよね。

トリガーポイントは、筋肉の硬さや血行不良を引き起こすので、しっかりとリリースすることで肩こりも緩和してきます。

トリガーポイントの概念については、別記事で詳しく解説しているので参考にどうぞ。

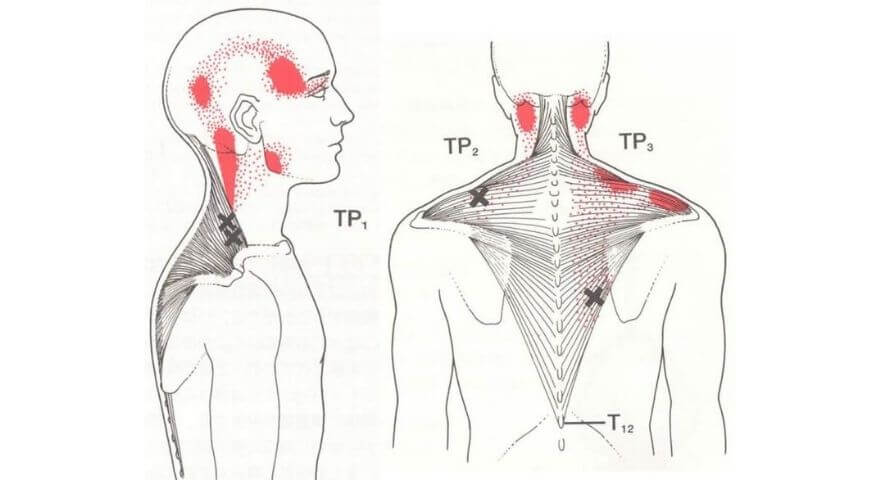

僧帽筋のトリガーポイント

僧帽筋も、肩甲挙筋と同じくトリガーポイントが形成されやすい筋肉。

画像からも分かるように、頚部側面や後頭骨付近にも痛みが出るので、しっかりとリリースしておきたい筋肉。

僧帽筋は、デスクワークをしている患者さんでは常に緊張している筋肉なので、仕事中の姿勢やパソコンの位置などの指導も併せて必要になってきます。

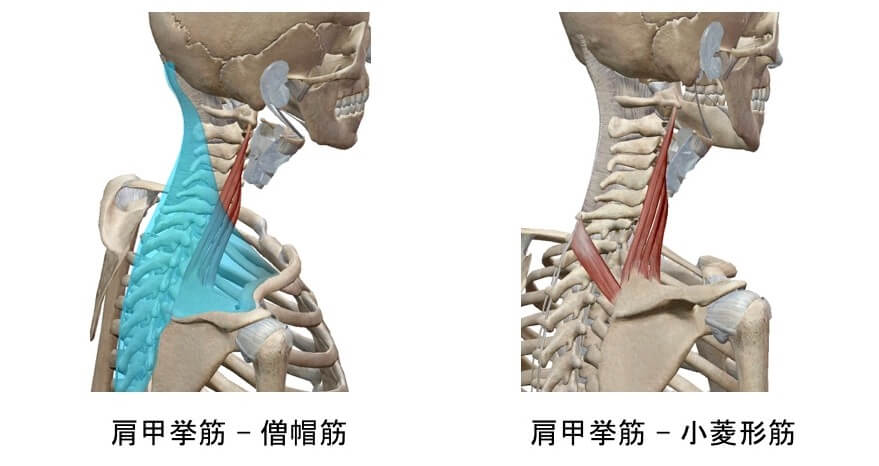

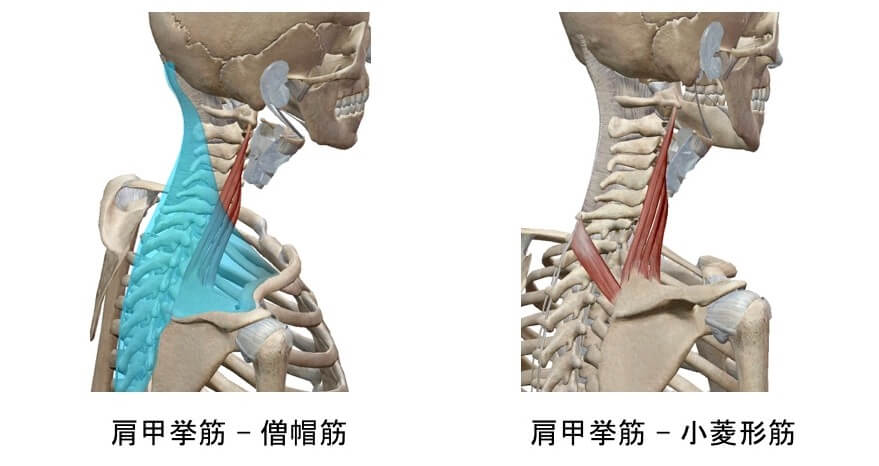

肩甲挙筋と周囲組織の滑走性

肩甲挙筋のトリガーポイントをリリースすることも大事ですが、周囲組織との滑走性を改善することも重要。

特に滑走性が低下しやすいのが、以下の2つ 。

- 肩甲挙筋 – 僧帽筋の間

- 肩甲挙筋 – 菱形筋の間

上記の筋間を、割くよなイメージでリリースしていくと良いでしょう。

しっかりと触診を学んで、筋間を捉えれるようにしておきましょう。

触診に自信がない人は、以下の本が参考になります。

値段は高めですが、写真も多くイメージがしやすく、ずっと使える触診の良書なので持っておいて損はないですよ。

肩甲骨上角の可動性

肩こりの改善・予防には、肩甲骨の可動性はめっちゃ大切!

肩甲骨の内側縁から、指がしっかりと入るくらいの柔軟性は欲しいところ。

臨床だと、上角付近の動きが悪くなっている人が多いので、そこをしっかりと動かしてあげましょう。

理想は、肩甲骨を上方回旋させた時に上角が脊柱のラインまで動くこと。

この肩甲骨の上角の動きを出すためには、前述の肩甲挙筋と周囲組織の滑走性がすごく大切。

また後から説明しますが、菱形筋・前鋸筋の柔軟性もしっかりと出していく必要があります。

前鋸筋-菱形筋の柔軟性

多くの肩こりの原因が、いわゆる“猫背”の姿勢にあります。

そうなると頭部は前方突出し、それを支えるために僧帽筋などバックマッスルが過剰に収縮し、肩こりへと繋がっていきます。

猫背の姿勢では、胸筋や前鋸筋-菱形筋のラインが硬くなっているので、この部分をしっかりとリリースしていきましょう!

ストレッチポールやフォームローラーを使って、リリースするのもOKです。

セルフ-exとしても導入しやすいので、持っておくとめっちゃ使えます。

6.僧帽筋中部/下部の出力

僧帽筋の各線維間での筋バランスが整っているかは、すごく大事。

臨床だと不良姿勢によって僧帽筋上部線維が過剰に働き、中部や下部の筋力低下が起きているケースが多いです。

なので僧帽筋の中部・下部線維を使えるようにして、上部線維が過剰に収縮しないようにすることがポイント。

セラバンドや壁などを使って僧帽筋中部・下部をしっかりと促通して、僧帽筋の筋バランスを整えてあげましょうー!

まとめ:しっかりとポイントを絞って、リハビリで肩こりを解消しよう!

この記事では、「肩こり解消!リハビリで診るべき6つのアプローチポイント!」について書きました。

肩こりで悩む患者さんは、本当に多い。

肩こりは少し軽視されやすい傾向にあるかもですが、患者さんの悩みとしては深いです。

そんな肩こりだからこそ、しっかりとリハビリで解消してあげることで、一気に信頼を勝ち取ることができます。

紹介したアプローチが全てではないですが、参考にしつつ患者さんの肩こりの原因を探って、解消していきましょうー!

今回は以上です。