整形外科疾患のリハビリでは、痛みや痺れが治療対象となることが多くあります。

そういった整形外科疾患のリハビリを行うセラピストは、トリガーポイントアプローチを知っておくことで対応できるケースが格段に増えてきます!

どの筋のトリガーポイントがどの部位に痛みや痺れを出すかを知っておくことに加えて、さらにトリガーポイント同士が連鎖して痛みや痺れを引き起こすことを知っておくとより臨床推論が行い易くなります。

この記事ではトリガーポイントの連鎖、キー&サテライトトリガーポイントの関係についてお伝えしてきます。

- リハノメ:コンテンツ数No.1!初月980円

- Ugoita PLUS:運動器疾患に特化して学べる

- リハデミー:コラム・論文もチェックできる

→詳しくは、リハビリ向けおすすめオンラインセミナー6選で紹介しています

キー&サテライトトリガーポイントとは?

トリガーポイントの連鎖を理解する上では、まずキートリガーポイントとサテライトトリガーポイントについて知っておく必要があります。

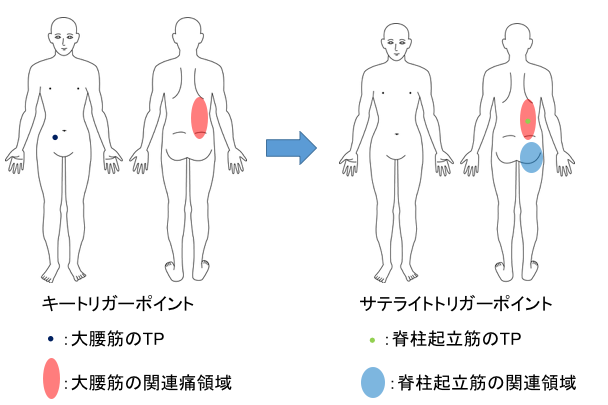

トリガーポイントでは、関連痛の出る領域に存在する別の筋のトリガーポイントを活性化させる特徴があります。

この時に別の筋のトリガーポイントを活性化するトリガーポイントをキートリガーポイント、活性化されるトリガーポイントをサテライトトリガーポイントと呼びます。

上図では大腰筋のトリガーポイントがキートリガーポイントとなって、脊柱起立筋のトリガーポイント(大腰筋に対するサテライトトリガーポイント)を活性化させ、臀部に痛みが生じています。

通常、キートリガーポイントはサテライトトリガーポイントよりも近位に存在します。

そのためサテライトトリガーポイントに対してリリースを行っても、キートリガーポイントが活性化した状態では、症状が改善しなかったり、再発するケースがあります。

このようにトリガーポイントが連鎖するという特徴によって、痛みが複雑化しやすく長引きやすくなります。

このトリガーポイントが連鎖するという特徴は、慢性痛を作り出す要因となるのでしっかりと理解しておきたいポイントになります。

トリガーポイントの連鎖例

トリガーポイントの連鎖の例を示していきたいと思います。

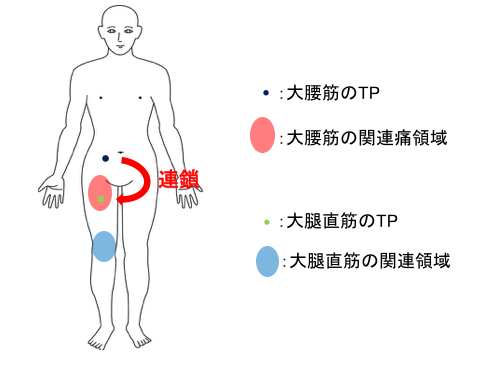

今回は下肢の筋群の中で最もキートリガーポイントとなりやすい大腰筋のトリガーポイントを基準に考えていきます。

大腰筋のトリガーポイントの関連領域は、大腿前面です。

この領域には大腿直筋が存在し、キートリガーポイントである大腰筋によって大腿直筋のトリガーポイント(サテライトトリガーポイント)が活性化された場合、大腿直筋の関連痛として膝関節の痛みが現れます。

このケースであれば、大腿直筋のトリガーポイントをリリースしていくことで、幾分膝関節の痛みが緩和するかもしれませんが、より近位の大腰筋のトリガーポイントが活性化した状態では、大腰筋のトリガーポイントをリリースしないと症状が改善しないことや緩和した痛みが再発してくることが考えられます。

さらに大腿直筋のトリガーポイント領域には内・外側広筋が存在しますので、大腿直筋がキートリガーポイントになって内・外側広筋のトリガーポイントが活性化されることよって、膝内外側の痛みへと繋がっていきます。

このようにしてより遠位へとトリガーポイントが連鎖していきます。

トリガーポイントの連鎖は全身で起こり得ますので、各筋の関連領域を理解しながら患者さんの痛みを推察していくと原因が突きとめられやすくなるかと思います。

最も上位のキートリガーポイントになりやすい筋肉

トリガーポイントの中では、最も上位のキートリガーポイントとなりやすい筋肉がある程度決まっています。

各部位ごとにキートリガーポイントとなりやすい筋肉を知っておき、その領域のトリガーポイントをリリースする際には以下にあげる筋肉もチェックしていくと良いでしょう!

- 頭頸部のトリガーポイント:僧帽筋、胸鎖乳突筋

- 上肢のトリガーポイント:斜角筋、棘下筋

- 腰部・下肢のトリガーポイント:大腰筋、腰方形筋、下後鋸筋

トリガーポイントを学べる書籍

トリガーポイントは痛み治療に凄く役立つ概念です。

今回紹介した上肢以外にも全身の痛みと深く関わるので、必ず知っておきたいところ!

トリガーポイントを学ぶには、「誰でもできるトリガーポイントの探し方・治し方」が圧倒的におすすめ。

やまとも

やまともめちゃくちゃ臨床で役立つよ

トリガーポイントの連鎖まとめ

いかがでしたでしょうか?

トリガーポイントは運動器疾患分野での痛みや痺れを対象としたリハビリでは知っておくと役に立つ概念です。

さらにトリガーポイントは互いに影響しあって連鎖するという特徴を知っておくことで、複雑化しやすい痛みや痺れの原因が分かることも多いです。

是非、臨床でこの考えを思い出して臨床推論を進めてもらえればと思います。

この記事が痛みや痺れのリハビリで難渋するセラピストの役に立てば幸いです。

最後までお読み頂きありがとうございました。