打腱器を使っての腱反射って、学生さんや新人セラピスト、脳血管疾患を担当する人は評価として確認する機会は多いと思います。

一方で、外来の運動器疾患をメインに担当されているセラピストはどうでしょうか?

もしかすると久しく打腱器すら触っていないという方も多いのではないでしょうか。

理学療法士

理学療法士確かに使ってないかも…

しかし、腱反射の確認は運動器疾患でも有効で、特に脊柱疾患の鑑別には必須と言えます。

腱反射を確認することで、本当に患者さんの訴えが病名由来の症状なのか、また違う原因由来の症状なのかを判断する一助となります。

そんなわけで本記事では、運動器疾患における腱反射についてお伝えしていきます。

- リハノメ:コンテンツ数No.1!初月980円

- Ugoita PLUS:運動器疾患に特化して学べる

- リハデミー:コラム・論文もチェックできる

→詳しくは、リハビリ向けおすすめオンラインセミナー6選で紹介しています

腱反射とは?

まずはじめに腱反射について簡単におさらいしておきましょう。

腱反射とは、骨格筋の腱を打腱器などで叩いて筋に急激な伸張を加えたときに起こる反射(伸張反射)です。

- 腱反射亢進:その中枢より上位運動ニューロンの障害

- 腱反射の減弱/消失:反射弓の障害

膝蓋腱反射

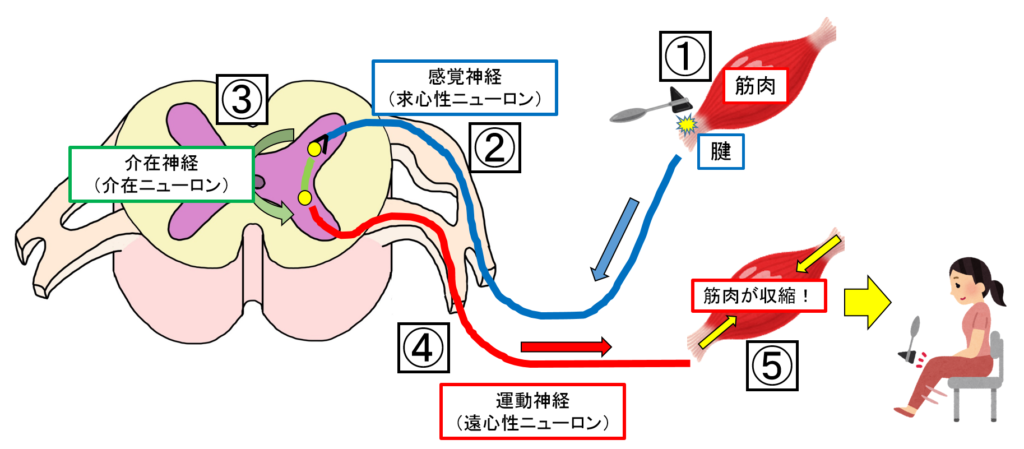

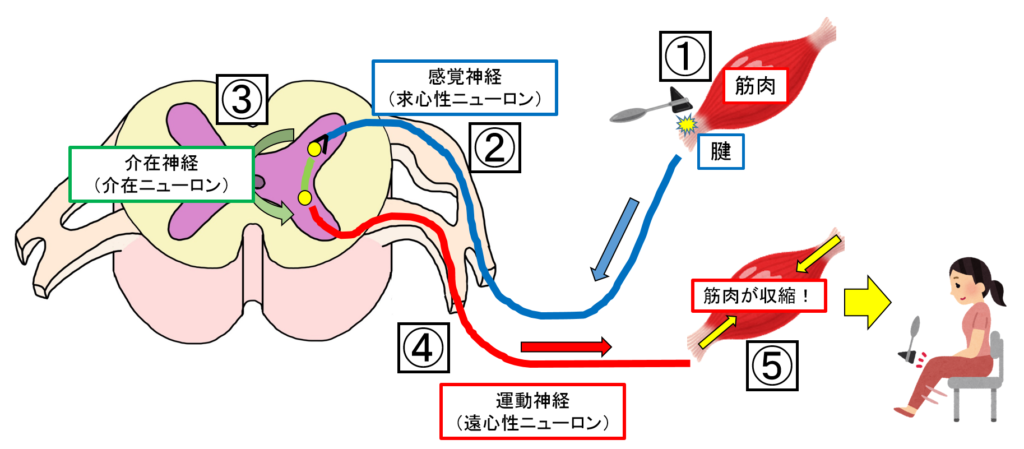

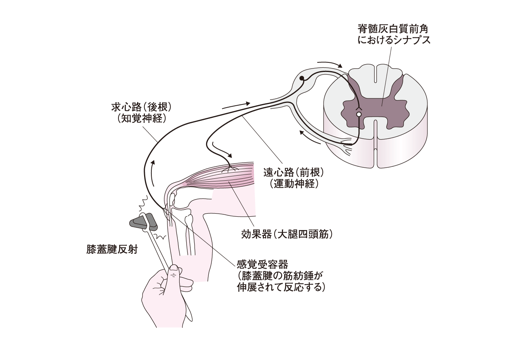

腱反射の一つである、膝蓋腱反射を例にそのメカニズムを説明します。

膝蓋腱を打腱器で叩くと腱が急激に引き伸ばされます。

すると膝蓋腱と繋がっている大腿四頭筋も急激に伸ばされます。

これにより大腿四頭筋内の筋紡錘が刺激され、その刺激が感覚線維であるⅠa線維に伝えられ、その情報が脊髄において直接α運動ニューロンを刺激し、大腿四頭筋の収縮を起こします。

その結果、膝関節の伸展が起こります。

臨床で感じる腱反射の必要性

外来の整形外科では、問診や各整形外科テスト、画像所見を元に診断がなされます。

その中でも特に画像診断は重要視されています。

ただある程度の年齢になれば、個人差・症状の有無に差はあれど筋・骨格系には何らかの変性が生じるので、画像を撮れば何らかの異常所見があがってきます。

確かに高齢になるほど、何もないって人はいないよね

そのため例えば殿部や下肢に痛みや痺れを訴えるケースでは、「腰椎椎間板ヘルニア」や「腰部脊柱管狭窄症」と診断されることが多くあります。

しかしリハビリで問診/評価を進めていくと、画像上の異常部位と患者の症状を訴える部位とデルマトームが一致しないケースには頻繁に遭遇します。

皆さんもこういったケースに遭遇したことはあるのではないでしょうか。

確かに教科書通りじゃない人って多い

こういったケースでは、本当に診断された病名由来の症状なのか、また違う原因由来の症状なのかを鑑別していく必要があります。

そこで必要となってくるのが『腱反射』です!

もちろん他の鑑別テストも行い総合的に判断しますが、その鑑別方法の一つとして腱反射が重要になります。

腰部疾患におけるその他の鑑別方法は以下を参照して下さい!

運動器疾患における腱反射の意義

運動器疾患では腱反射は、『減衰 or 消失』します。

例えば…

- L4レベルでの腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症では、膝蓋腱反射は減弱or消失

- S1レベルでの腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症では、アキレス腱反射は減弱or消失

上記のようにL4やS1の腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症の診断がついた場合には、膝蓋腱反射やアキレス腱反射を確認し、減弱or消失しているかを確認する必要があります。

臨床ではそのように診断されていても、腱反射は意外と正常なケースも多くみられます。

そのためより問題点を明確にする意味でも、腱反射の確認は必須と言えます。

是非、普段のリハビリの評価に腱反射を加えてみてね

まとめ:運動器疾患のリハビリでも腱反射を確認し改善率を高めよう

運動器疾患の鑑別に必要な腱反射についてまとめました。

リハビリで患者さんの症状の改善率を高めるためには、原因の鑑別をしっかりと行うことが重要です。

是非、腱反射を加えて鑑別の精度を高めてもらえればと思います。

腱反射で症状の原因がどこから来ているかしっかり確認しよう

今回は以上です。