理学療法士

理学療法士ストレッチをしてても、梨状筋をなかなか緩めることができません…。

効果的に緩める方法を教えて下さい!

今回はこんな悩みを解決していきます。

- 梨状筋を緩めるために必要な考え方

- 梨状筋を緩める3つのアプローチ方法

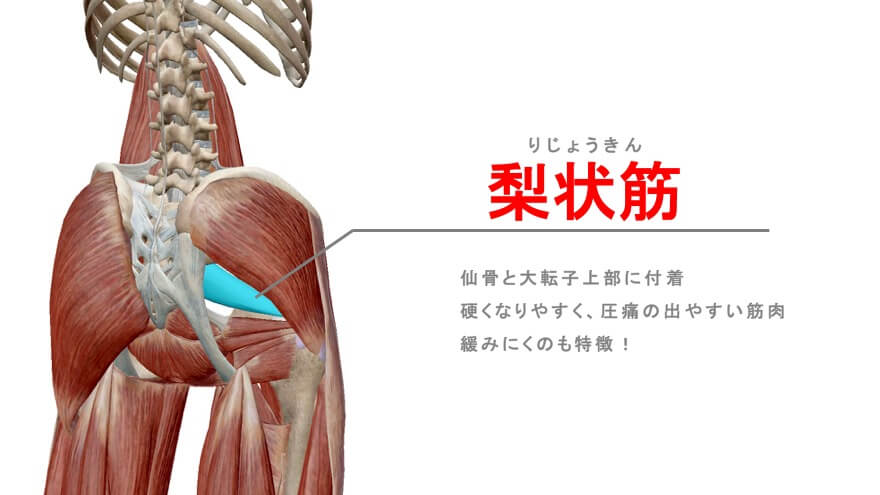

梨状筋症候群という疾患があったり、「坐骨神経=梨状筋」というイメージが強いほど、梨状筋は腰椎疾患や股関節疾患ですごく重要な筋肉。

ですがなかなか硬さがとれなくて、緩みにくいのも梨状筋の特徴。

これは梨状筋を圧迫すると、大半の人が痛みを感じることからも分かると思います。

確かに硬かったり、痛がる人多いな

そんな梨状筋はストレッチしていても、なかなか緩みにくいもの…。

梨状筋をストレッチ以外で緩める方法はいくつかありますが、本記事では臨床で使っていて効果があるおすすめの緩め方を3つ紹介していきたいと思います。

梨状筋の硬さが取れなくて悩んでいる人は、ぜひ参考にしてみてくださいね!

- リハノメ:コンテンツ数No.1!初月980円

- Ugoita PLUS:運動器疾患に特化して学べる

- リハデミー:コラム・論文もチェックできる

→詳しくは、リハビリ向けおすすめオンラインセミナー6選で紹介しています

梨状筋を緩めるために必要な考え方

梨状筋に限ったことではないですが、筋肉を緩めるためにはまずなぜその筋肉が硬くなっているかを考えることが大切です。

すごく簡単に言うと、筋肉が硬くなる原因は下記の2パターンがほとんど。

筋肉が硬くなる原因

- 短縮して筋肉自体が硬くなっている場合

- 他の筋肉や神経の影響で硬くなっている場合

筋節が減少して筋が短縮して硬くなっている場合は、ストレッチ一択ですが、臨床では短縮以外で硬くなっているケースも多いです。

梨状筋が硬くなるのは、短縮以外に隣接する筋肉との滑走性低下(癒着)だったり、神経性の影響だったり、トリガーポイントの影響だったりと多岐に渡ります。

もちろんその見極めも大事ですが、その方法は長くなるのでここでは割愛しますが、アプローチ方法について下記で紹介していきます。

梨状筋を緩める3つのアプローチ方法

梨状筋が短縮以外で硬くなる原因は、主に以下の3つ。

それぞれ詳しく解説していきますね。

L5脊髄神経の影響

梨状筋が硬くなる原因で、意外と多いのが神経の影響。

梨状筋だとL5脊髄神経が関わってきます。

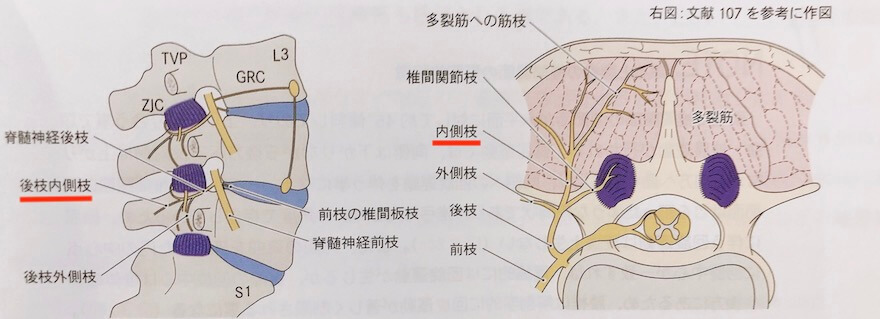

L5/Sの椎間関節に対して何らかの侵害刺激が加わると、L5脊髄神経内側枝を介して梨状筋に反射性の攣縮が起こります。

こういったケースでは、梨状筋だけをマッサージしていても緩みにくいんです

アプローチとしては、L5/Sを中心とした椎間関節の拘縮除去(多裂筋の柔軟性改善)をメインに進めるのが先決!

臨床でもこの部分の多裂筋の柔軟性を出して、椎間関節の動きが良くなると、梨状筋が“ふわッ”と柔らかくなってき来ることをよく経験します。

どれだけストレッチしても、マッサージしても柔らかくならなかった梨状筋がいとも簡単に緩んできますよ。

椎間関節へのアプローチ方法については、別記事で詳しく解説しているので参考にどうぞ。

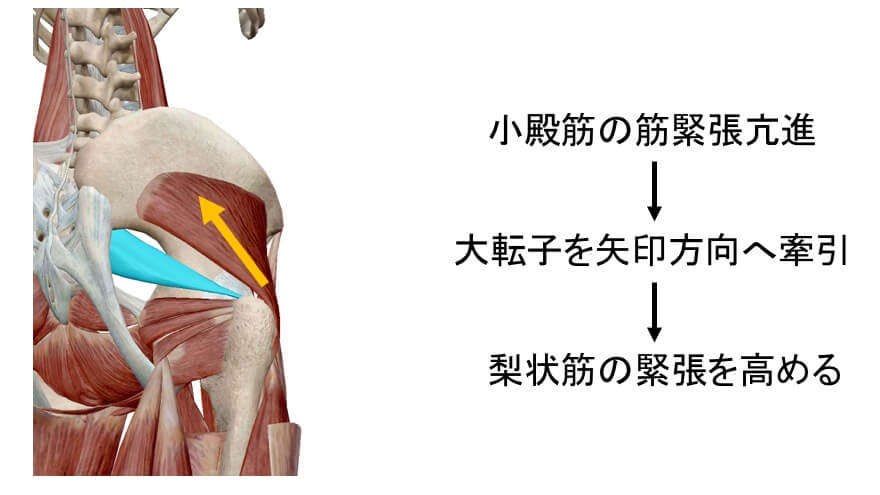

小殿筋の影響

人体では、隣接する筋肉同士は上手く滑走したりと常にお互いに影響し合っています。

それだけでなく付着する骨を介して、お互い影響し合うケースも実は多いんです。

一方の筋肉が短縮や攣縮すると、骨を介してもう片方の筋肉を引っ張って硬くなるイメージ

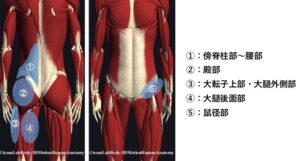

梨状筋は大転子に付着していますが、そこには他にも深層外旋筋や小殿筋が付着しています。

例えば小殿筋が硬くなってしまった状態では、上記のイラストの様に大転子を小殿筋の起始部に向かって引っ張るので、それに抵抗する形で梨状筋の緊張は亢進してしまいます。

そうなるといくら梨状筋を緩めようとしても無理な話で…

原因は小殿筋なので、まずは小殿筋へのアプローチが先決

しっかりリリースしていけば、瞬間的に梨状筋が緩んで可動域が改善したり、その場で筋出力が上がってきますよ。

この部分は評価と治療が一体なので、まずはやってみることがおすすめ。

トリガーポイントによる影響

トリガーポイントという概念はあまり有名ではないかもですが、個人的にはセラピストとしては知っておくべき治療概念と思います。

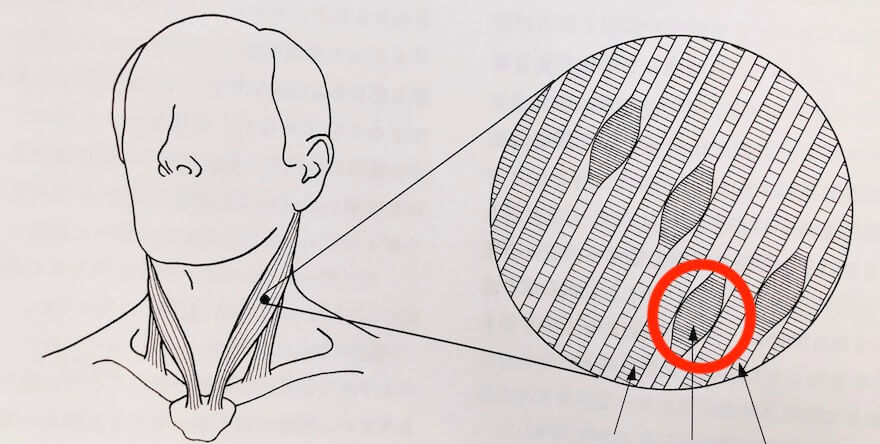

トリガーポイントとは、いわゆる“筋肉のコリ”

トリガーポイントが形成されると筋肉自体の滑走性が低下し、硬い状態となってしまいます。

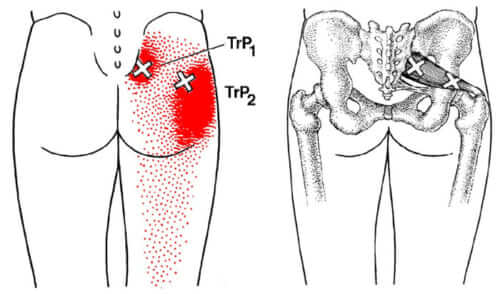

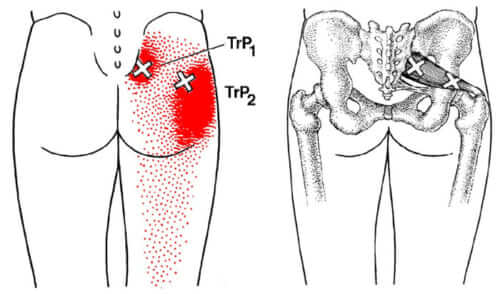

トリガーポイントの特徴は、関連痛と呼ばれるその筋肉から離れた場所にでる痛みや痺れ。

梨状筋の場合、坐骨神経痛と似たような領域に関連痛が出ることが特徴。

なので、梨状筋を押圧してみて坐骨神経痛に似た部位に関連痛が出れば、トリガーポイントによる影響が考えられます。

特に梨状筋のトリガーポイントは、仙骨や大転子の付着部に形成されやすいので、そこを狙って押圧してみると良いでしょう。

股関節のリハビリを学べるおすすめ書籍

最後に股関節の解剖、運動学への理解を深めるための書籍を紹介します。

股の解剖・運動学から、痛みに関わる組織の評価・治療まで網羅されてる「股関節拘縮の評価と運動療法」という書籍。

イラストや図も豊富に記載されていて、とても理解しやすいバイブル的1冊。

難解な股関節のリハビリを手助けしてくれるよ

また永井先生監修のこちらの書籍も、股関節の機能解剖や運動学を深く学べる良書です。

どちらも必ず臨床で役立つよ

まとめ:多角的な視点を持って、梨状筋を緩めて症状を改善しよう

この記事では、「梨状筋をストレッチ以外で緩める3つのアプローチ方法」について書きました。

臨床では梨状筋はすごく大事な筋肉であり、凄く硬さが出やすい筋肉でもあります。

この梨状筋の硬さが短縮が原因なのか、それ以外の原因かを見極めてアプローチしていくことが大切になります。

梨状筋の短縮であればストレッチになりますが、それ以外の原因で硬くなっているケースも多い。

臨床では主に上記3つの影響で硬くなっているケースが多い印象ですね。

ストレッチしても梨状筋が緩まない…。

そんな時には上記を参考にしてみて下さい!

梨状筋を緩めて患者さんの痛み、動作の改善に繋げよう

今回は以上です。