腰痛(臀部痛も含む)は、リハビリでも頻繁に遭遇する症状のひとつと言えます。

腰痛の原因は多くは下記4つに集約すると言われています。

- 椎間関節

- 仙腸関節

- 椎間板

- 筋筋膜性

中でも椎間関節性の疼痛は、腰痛の原因として最も多いと言っても過言ではないくらい、臨床ではよく遭遇します。

そのため腰痛を診る上では、この椎間関節の知識なくリハビリするのはかなり厳しいとも言えます。

やまとも

やまとも僕も椎間関節を考慮するようになって、腰痛の改善率が上がったよ

腰痛のリハビリをする上では、まず最初に抑えておきたいのが椎間関節由来の痛みです。

そんなわけで本記事では椎間関節性疼痛の基礎知識から、リハビリで診るべきポイント・治療について紹介していきます。

- リハノメ:コンテンツ数No.1!初月980円

- Ugoita PLUS:運動器疾患に特化して学べる

- リハデミー:コラム・論文もチェックできる

→詳しくは、リハビリ向けおすすめオンラインセミナー6選で紹介しています

椎間関節性疼痛の基礎知識

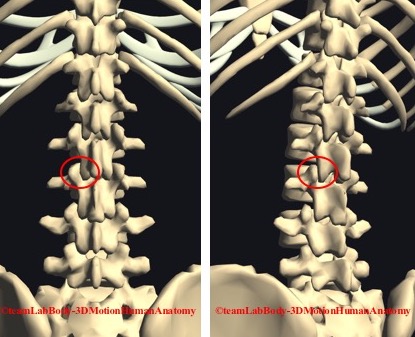

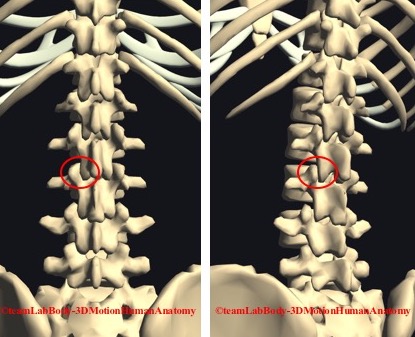

腰椎の椎間関節は、下位腰椎の上関節突起と上位腰椎の下関節突起からなる平面関節です。

椎間関節は立位における脊柱の荷重の約20%を受け止めるとされています(残りの約80%は椎間板)。

椎間関節は腰椎部が屈曲することで両椎間関節が適合を失い、伸展すると関節同士がかみ合う形で適合します。

また側屈や回旋の制動にも関わります。

椎間関節性由来の疼痛

椎間関節性由来の症状は基本的に腰部痛で、腰椎伸展時に生じることが多いです。

これは腰椎の伸展に伴い椎間関節の接触圧が高まるために生じます。

割合は少ないけど、屈曲でも疼痛が出るケースもあるよ

椎間関節は侵害受容器が豊富に存在しているため痛みを感じやすいのが特徴です。

この腰椎伸展に伴う痛みは多裂筋の短縮・攣縮や周囲組織との癒着による機能不全によって、正常な運動軌跡から逸脱することによる関節包や脂肪体、筋肉が挟み込まれることによって生じます。

椎間関節の放散痛

椎間関節由来での疼痛は主に腰部に出現しますが、他部位にも放散痛が生じるケースもあります。

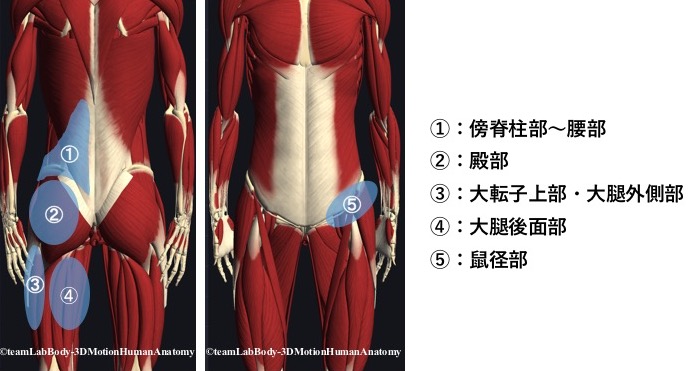

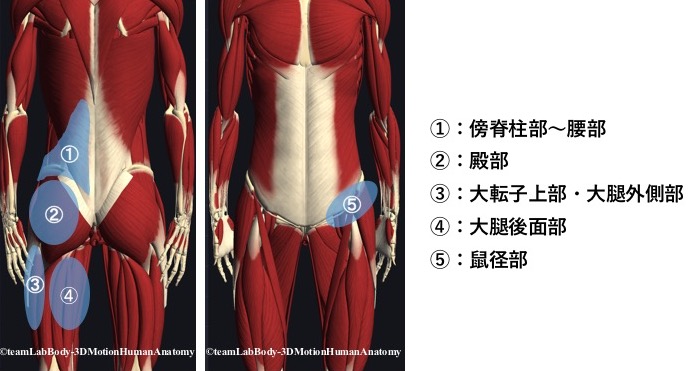

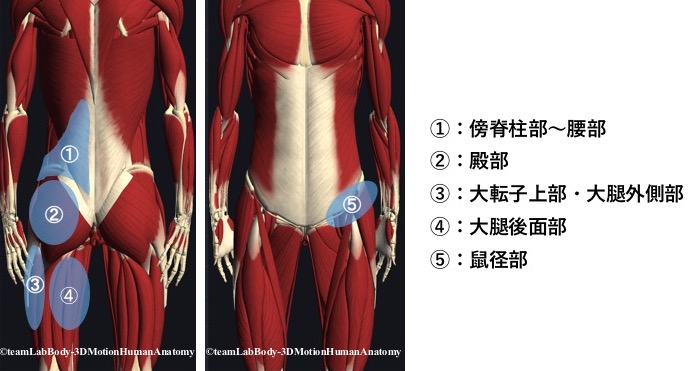

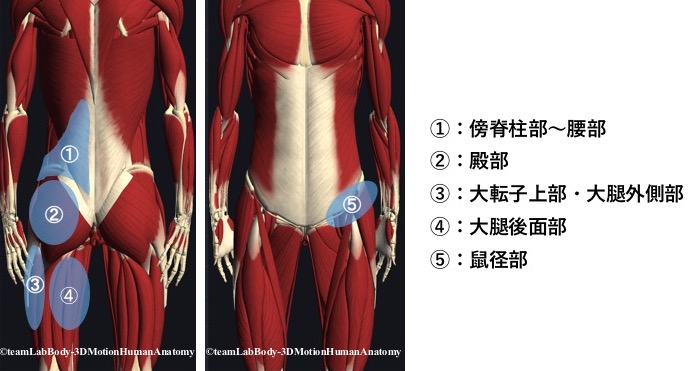

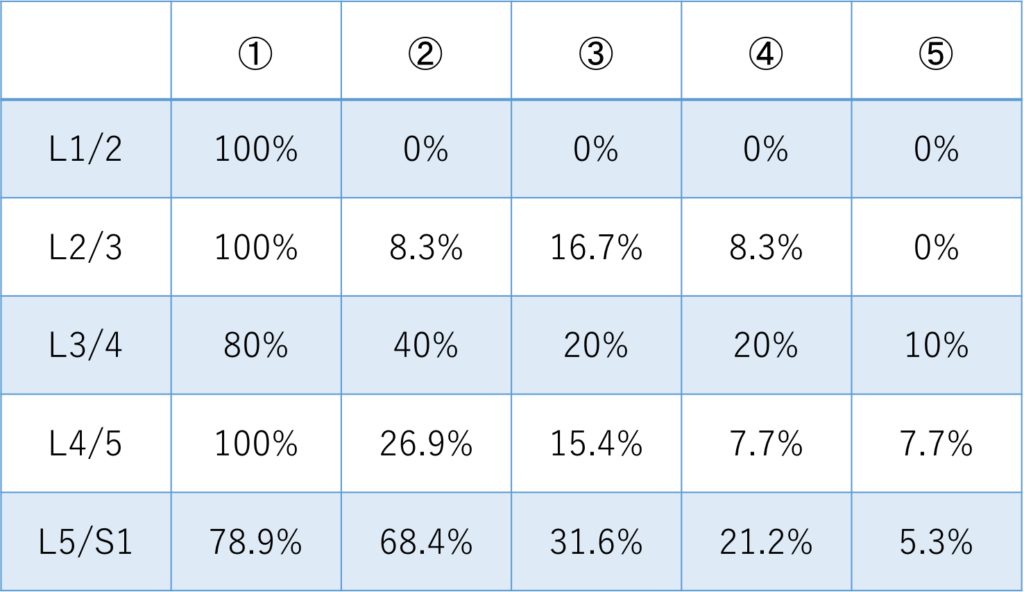

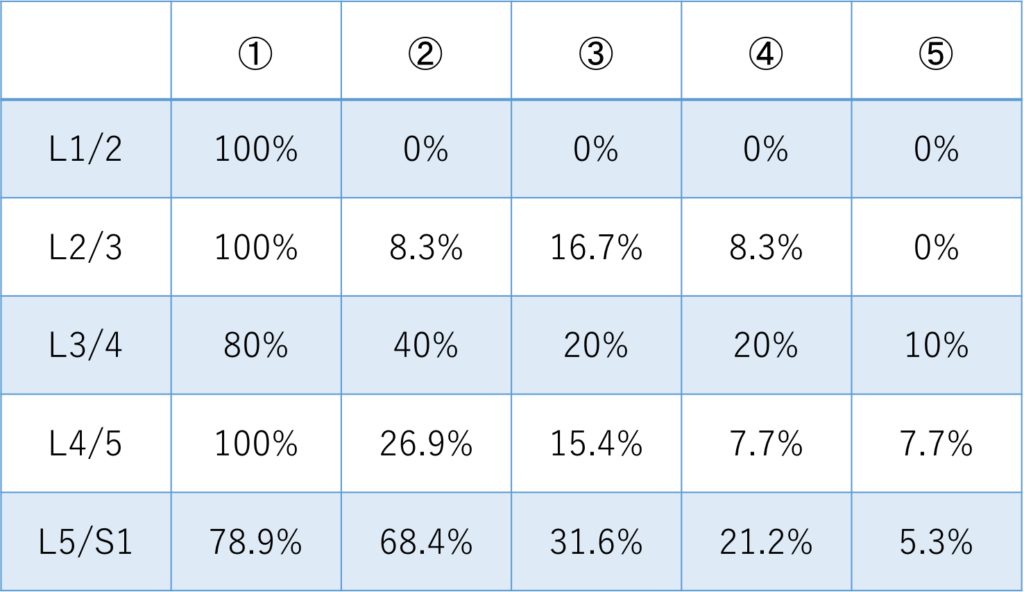

具体的には下図①〜⑤の部位に放散痛が生じます。

- 傍脊柱部〜腰部

- 臀部

- 大転子上部、大腿外側

- 大腿後面

- 鼠径部

このように椎間関節の放散痛の部位は、仙腸関節性疼痛や神経根症状、股関節由来の症状と類似した部位に疼痛が生じます。

そのためしっかりと評価、鑑別していくことが重要になります。

各椎間関節と放散痛の関係

次に各椎間関節と放散痛の部位との関係についてです。

下表は各椎間関節を刺激した場合にどの部位に放散痛が発生したかを示したものです。

詳しくは下の図・表を参照して下さい(※図と表の①〜⑤はリンクしています)。

椎間関節性疼痛は主にL4/5で生じるとされており、部位としては上表からも分かるように腰部や殿部に発生しやすいです。

さらにL3/4やL5/S1も他の椎間関節と比べて、放散痛が生じやすい傾向にあります。

このように椎間関節では比較的、可動性が大きい下位腰椎で症状が誘発されやすくなっています。

椎間関節性疼痛のリハビリ評価

椎間関節性疼痛の特徴とリハビリでの評価方法について紹介していきます。

痛みの特徴

椎間関節性疼痛の特徴を覚えておく事は評価・鑑別のヒントになります。

椎間関節性疼痛の特徴として以下のことが挙げられます。

- 疼痛は片側性(正中を超えない)

- 疼痛部位を指でさせる

- 連続した痛み(疼痛部位が離れて出ない)

- 疼痛は膝下まで及ばない

腰部の両側に痛みを訴えるケースや膝下まで分節的に痛みを訴えるケースでは、仙腸関節や椎体などの影響で症状が出ている可能性が高いと考えられます。

上記を意識すると問診である程度、絞り込めるよ

評価

評価に関しては、圧痛をしっかりと取ることが重要になります。

椎間関節性疼痛は圧痛として現れますので、リハビリの際にはしっかりと確認していく必要があります。

椎間関節の場所は棘突起の約1.5〜2横指下外側になります。

丸みを帯びた感覚の椎間関節を確認出来ますので、しっかりと圧痛を確認していきましょう

また腰椎伸展時に疼痛が生じる場合には、各椎間関節をセラピストの両手で固定(棘突起の両側を挟みこむ形)し、患者さんに固定した指に持たれて掛かってもらうイメージで、再度腰椎伸展をしてもらい疼痛が軽減・消失するかをみていきます。

疼痛が軽減・消失する場合は、その椎間関節の過剰可動性などの原因があると推察されます。

椎間関節を固定して動きを止めることで、そこが原因かどうか判別してみよう

腰椎椎間関節性疼痛に対するリハビリ治療

椎間関節性疼痛に対するリハビリとしては、多裂筋の柔軟性が重要になります。

- 起始:乳様突起・仙骨後面・上後腸骨棘(浅層)、乳様突起・椎間関節包(深層)

- 停止:起始より3椎体上位の棘突起

- 作用:脊柱伸展(両側作用)、反対側へ回旋(片側作用)

椎間関節性疼痛の改善には、椎間関節の動きに影響する多裂筋の浅層・深層繊維それぞれに対してアプローチしていく必要があります。

また多裂筋は攣縮や短縮しているケースが非常に多いです。

そのためリハビリとしてはリラクゼーションや反復性等尺性収縮、ストレッチなどを行なっていくことで改善してくるケースが多いです。

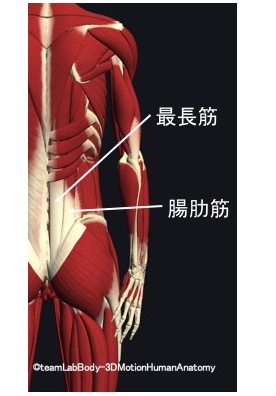

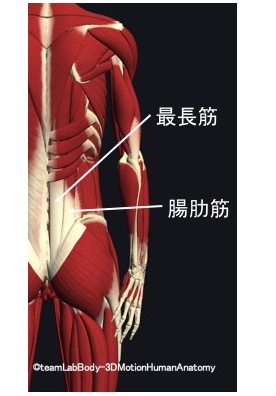

またアウターマッスルである腸肋筋や最長筋、腰方形筋の柔軟性・滑走性が低下しているケースも多いので、予め改善しておくことも重要になります。

腰椎・腰部疾患のリハビリを学べるおすすめ書籍

腰部疾患については臨床でもよく担当する疾患なので、しっかりと理解を深めておきたいところ。

症状も腰痛に殿部・下肢痛、痺れなど多岐に分かり複雑ですが、成田先生の「成田崇矢の臨床『腰痛』」と赤羽根先生の「腰椎の機能障害と運動療法ガイドブック」は複雑な腰部疾患を理解する上で多くのヒントをくれる良書です。

どちらも臨床力をアップさせてくれるよ

椎間関節性疼痛のリハビリまとめ

いかがでしたでしょうか?

臨床では椎間関節由来の疼痛は意外と多いでし、椎間関節の可動性が低下することで2次的に症状が出ているケースも多くみられます。

症状も特徴的ですので、椎間関節や多裂筋などの触診をしっかりと行い鑑別していくことが大切になります。

是非、臨床で確認してみて下さい!