膝疾患のリハビリでは大腿脛骨関節のみならず、膝蓋骨(膝蓋大腿関節)も考慮していかなければなりません。

しかし教科書や参考書では大腿脛骨関節の記述が中心で、膝蓋骨–膝蓋大腿関節についてはサクッと書かれているだけで、“正直よく分からない”って悩みますよね。

理学療法士

理学療法士確かによく分かってないかも…

イマイチ存在感の薄い膝蓋大腿関節ですが、臨床的に見ると痛みや可動性とも大きく関わる重要な関節です。

そのため膝蓋大腿関節を診ずして、膝関節のリハビリをするのは難しいと言っても過言ではありません。

そんなわけで本記事では膝蓋骨–膝蓋大腿関節の機能解剖からリハビリの流れについてお伝えしていきます。

- リハノメ:コンテンツ数No.1!初月980円

- Ugoita PLUS:運動器疾患に特化して学べる

- リハデミー:コラム・論文もチェックできる

→詳しくは、リハビリ向けおすすめオンラインセミナー6選で紹介しています

膝蓋骨の解剖学

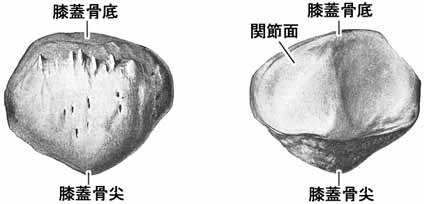

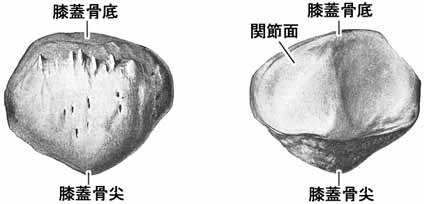

膝蓋骨は大腿四頭筋の中に含まれる人体最大の種子骨で、その大きさは成人で約12㎠(証明写真位の大きさ)とされています。

大腿骨と接する関節面の軟骨の厚さは約6mmと分厚く、この軟骨は30代をピークに加齢と共に減少していきます。

この膝蓋骨は大腿骨の顆間溝に位置し、屈伸に伴い上下に滑走します。

屈曲では顆間溝上を下方へ、伸展では顆間溝上を上方へ滑走します。

実際に触って膝の屈伸をして確認してみましょう

膝蓋骨の下方への滑走性低下は膝関節屈曲の制限、上方への滑走低下は膝関節伸展制限に原因となります。

また膝蓋骨が顆間溝のルート上から外れてしまうことで、痛みや違和感が生じます。

さらに膝蓋骨が大きく顆間溝のルートから外れてしまうことで、膝蓋骨脱臼となります。

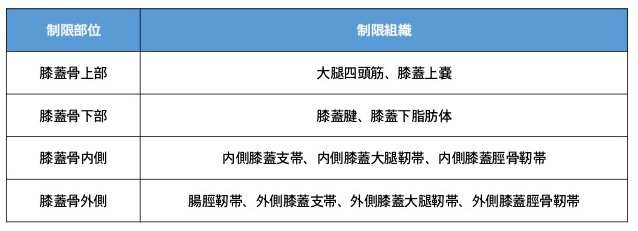

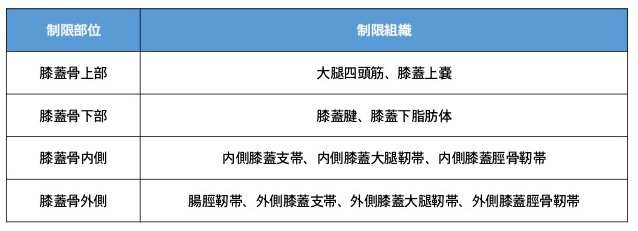

膝蓋骨に関わる組織

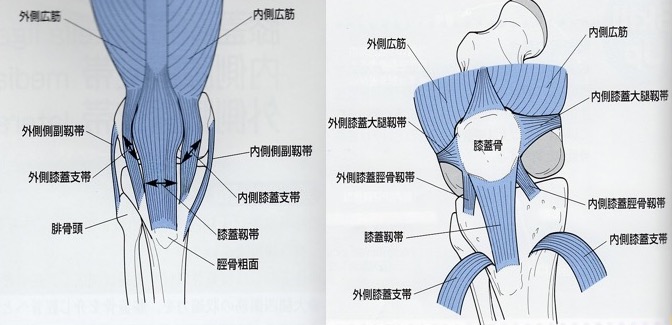

膝蓋骨上面には大腿四頭筋腱が付着し、その深層には膝蓋上嚢が存在し膝蓋骨の滑動性に関与しています。

膝蓋骨下面には膝蓋靭帯が付着し、その深層には膝蓋下脂肪体が存在します。

膝蓋骨側面には内外側の膝蓋支帯や膝蓋大腿靭帯、膝蓋脛骨靭帯が付着し、膝蓋骨の安定に関与しています。

また外側では腸脛靭帯の一部の繊維も付着を持ちます。

- 膝蓋骨上面:大腿四頭筋、膝蓋上嚢

- 膝蓋骨下面:膝蓋靱帯、膝蓋下脂肪体

- 膝蓋骨側面:膝蓋支帯、膝蓋大腿靭帯、腸脛靱帯

ちなみに膝関節伸展位では膝蓋骨の下端が膝関節裂隙と一致します。

膝蓋骨のアライメントの評価の際には指標となるので覚えておきたいポイントです。

膝蓋骨の役割

人体における膝蓋骨の役割は主に2つあります。

膝伸展筋力の補助

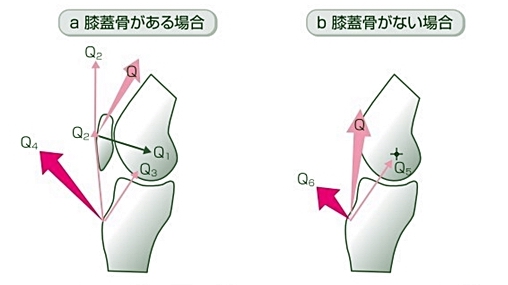

膝伸展筋力の補助は、膝蓋骨の役割として重要です。

膝蓋骨が存在することで、大腿四頭筋と膝関節の関節中心までの距離(レバーアーム)が伸びることで、発揮する力が向上します。

そのため膝関節では膝蓋骨があることで効率よく大腿四頭筋の力を下腿に伝えることができ、少しの力でも膝関節の伸展が行えるように補助されています。

このように膝蓋骨は膝伸展筋力の補助をするため、その可動性が悪いと十分に膝伸展の補助が出来なくなります。

大腿四頭筋の筋力の改善には、前提として膝蓋骨の可動性を確保しておくことが重要になります。

膝関節の保護

膝蓋骨はその文字通り、“膝に蓋をする骨”と書きます。そのため膝関節の前面を保護する役割を担っています。

しかし膝蓋骨に加わる外力が強い場合には、骨折することもあります。

膝屈曲と膝蓋骨の動きと制限因子

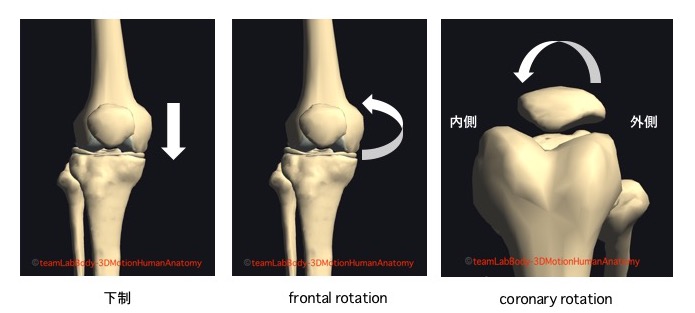

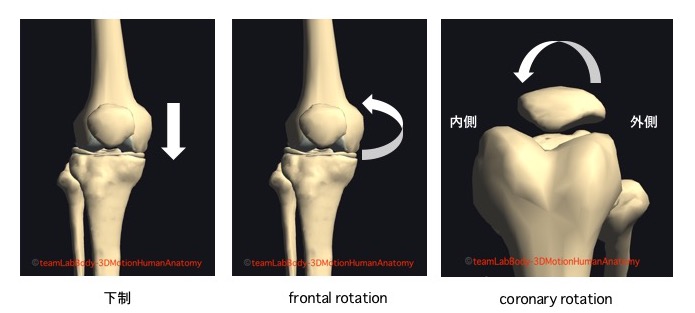

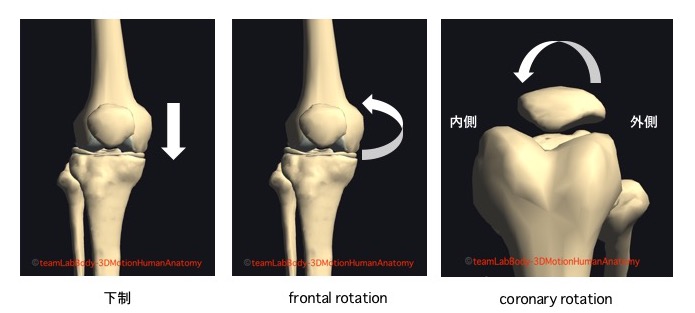

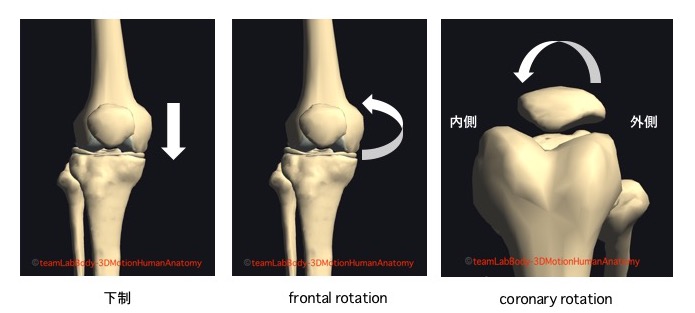

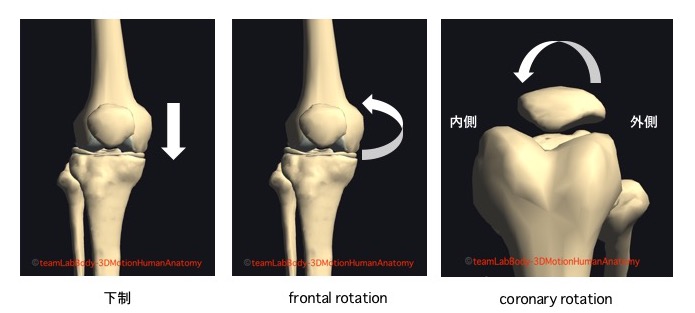

膝関節屈曲に伴う膝蓋骨に必要な動きは、以下3つの複合運動です。

これらの正常な骨運動は、周囲の軟部組織の適度な柔軟性・緊張があって円滑に行われます。

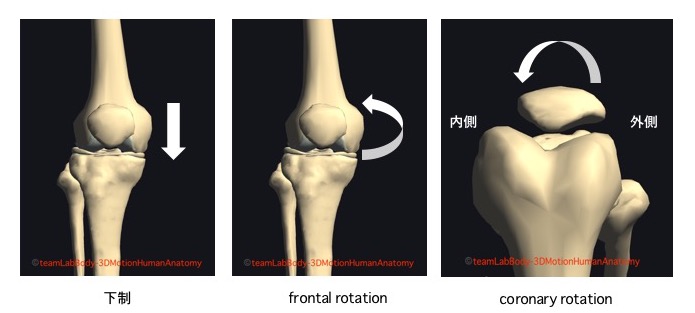

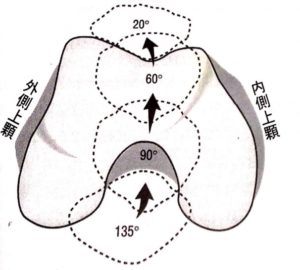

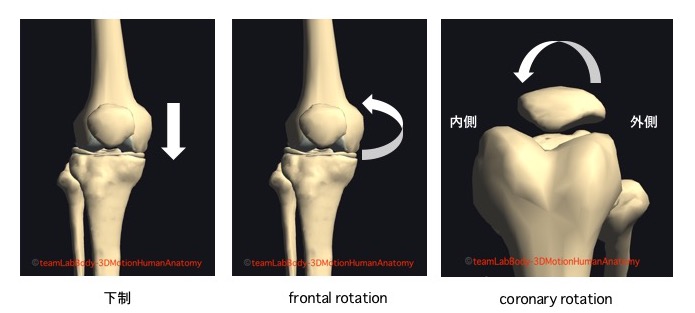

遠位方向への長軸運動(下制)

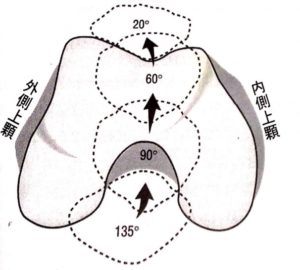

通常、膝関節は完全伸展位では大腿骨顆部近位前面に位置しており大腿骨とは接触していませんが、膝蓋骨は屈曲10〜20°で接触を開始します。

屈曲に伴い膝蓋骨(膝蓋骨の大腿関節面)の接触面は遠位側から近位側に移動し、屈曲90°で最も近位側に達します。

屈曲90°以降は接触面は内外側へ分かれていきます。

大腿骨の関節面では反対の動きが起こるよ

このようにして屈曲に伴い膝蓋骨は遠位方向への長軸運動(下制)が生じます。

- 大腿四頭筋

- 膝蓋支帯

- 膝蓋上嚢

前額面上での外旋運動(frontal rotation)

膝蓋骨は前額面上において、伸展位から屈曲130°までにおおよそ7°の外旋が生じます。

この外旋の動きは屈曲60°までで大きく、90°以降では膝蓋骨が大腿骨の顆間部の入り固定されるため減少します。

- 内側–膝蓋脛骨靭帯、膝蓋大腿靭帯

- 外側膝蓋大腿靭帯

- 外側広筋斜走繊維

- 内側–外側膝蓋支帯膝蓋支帯

水平面上での内旋運動(coronary rotation)

膝蓋骨は水平面上において、屈曲115°までにおおよそ11°の内旋が生じます。

この内旋運動は25〜45°と90〜115°で大きく起こり、骨の形状や膝屈曲に伴う脛骨の内旋に影響されます。

- 外側広筋斜走繊維

- 外側膝蓋大腿靭帯

膝蓋骨の評価

ここからは膝蓋骨の評価について紹介していきます。

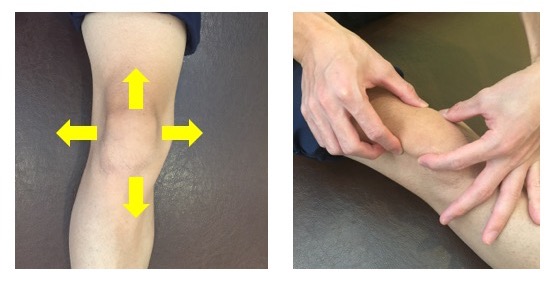

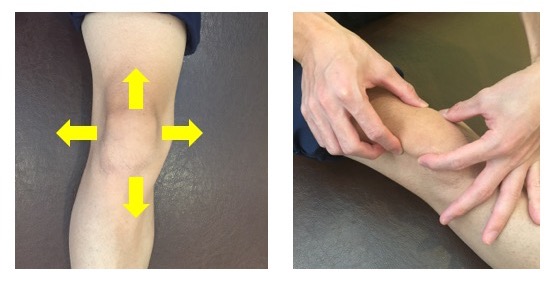

可動性の評価

膝蓋骨は上下、内外側のどの方向にも可動域制限がなく動きがあるのが理想です。

骨のイメージをしっかりと持ち、上下・内外側へ可動性を評価していきます。

膝蓋骨の制限組織は図のような組織がありますので、イメージしながら評価していきます。

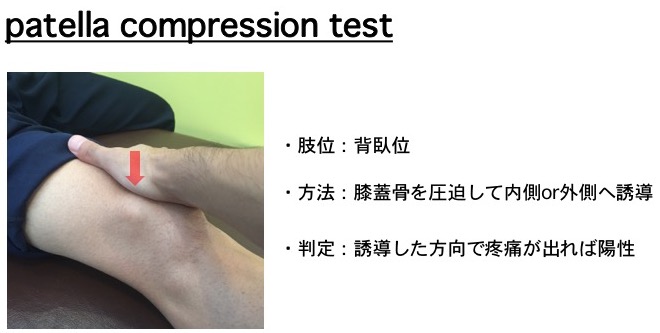

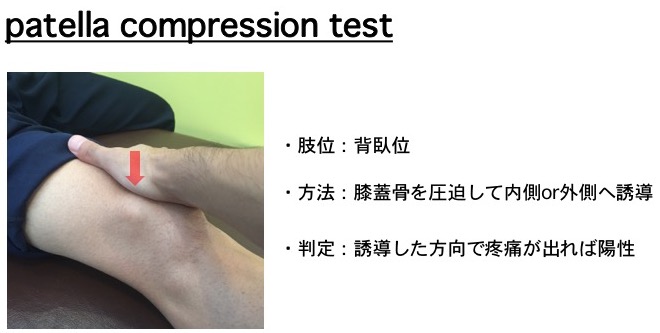

疼痛の評価

可動性に加えて膝蓋大腿関節のどの面で疼痛が起こっているかを確認することも重要です。

評価方法にはpatella compression testを用います。

このテストでは圧迫に加えて、内側or外側へ動かすためより強い圧迫ストレスを掛けることが出来ます。そのため膝蓋大腿関節の内外側どちらの痛みを拾っているかを評価できます。

膝蓋骨で起こりやすいトラッキングエラー

膝蓋骨ので起こりやすいトラッキングエラーには傾向があります。

臨床で頻繁に遭遇するのは以下のケース。

- 膝蓋骨外側への偏位

- 膝蓋骨下方への偏位

多くの方が身体中枢の筋群の弱化によって、外側荷重傾向にあるため大腿筋膜張筋(–腸脛靭帯)や外側広筋の過緊張が生じやすい傾向にあります。

また局所でみると内側広筋は収縮不全や出力の低下をきたしやすいため、内外側のアンバランスによっても外側筋群の過緊張が生じ膝蓋骨が外側へ偏位しやすくなります。

膝蓋骨の外側偏位はよく遭遇するよ

また下方への偏位は、膝蓋下脂肪体の癒着によって起こります。

この膝蓋下脂肪体は炎症・損傷しやすく柔軟性の低下をきたしやすい組織であり、かつ痛みを感じやすい組織ですのでしっかりと評価・アプローチを行なって行く必要があります。

膝関節(膝蓋大腿関節)のリハビリを学べるおすすめ書籍

最後に膝関節への理解を深めるための書籍を紹介します。

膝関節を診るセラピストに全力でおすすめするのが、「園部俊晴の臨床 膝関節」という書籍。

下腿内旋の評価から治療まで分かりやすく網羅されていて、まさに膝関節のバイブル的1冊。

また膝蓋大腿関節のリハビリを学ぶには、こちらの書籍もおすすめです。

どちらも持っておいて損しない書籍だよ

膝蓋大腿関節のリハビリまとめ

いかがでしたでしょうか?

本記事では膝蓋骨–膝蓋大腿関節についてまとめてお伝えしました。

膝関節疾患のリハビリを行う上では、この膝蓋骨の要素を見ずしてリハビリを進めることは困難です。

この記事が膝蓋骨の評価、アプローチへと繋げる一助になればと思います。

最後までお読み頂きありがとうございました!