変形性膝関節症をはじめとした多くの膝疾患でみられるアライメントとして、膝関節伸展制限と並んで多いのが下腿外旋位です。

特に痛みを増悪する因子として、この下腿外旋位はめちゃくちゃ重要です。

やまとも

やまとも下腿外旋を修正することで痛みが軽減するケースは多いよ

この下腿外旋位を無視して膝疾患のリハビリをするのは厳しいとも言えるほど、めちゃくちゃ大事なポイントです!

そんなわけで記事では下腿外旋偏位に対するリハビリの考え方と、評価・アプローチについてお伝えしていきます。

- リハノメ:コンテンツ数No.1!初月980円

- Ugoita PLUS:運動器疾患に特化して学べる

- リハデミー:コラム・論文もチェックできる

→詳しくは、リハビリ向けおすすめオンラインセミナー6選で紹介しています

下腿外旋偏位とは?

膝関節疾患で頻繁にみられる特徴的なアライメントが下腿外旋位で、膝関節の痛みや動作と深く関わってきます。

下腿外旋となることで、連鎖で膝蓋骨の外側移動(+内方傾斜)が起こり膝関節の内側組織が伸張されます。

この下腿外旋偏位により、ストレスが掛かるのは以下の組織。

- 膝蓋下脂肪体

- 鵞足構成筋

- 内側側副靭帯

- 膝蓋支帯深層繊維

- 膝窩筋

変形性膝関節症などでは膝内側部痛の訴えが多いですが、圧痛をしっかりと確認していくとこれらの組織に圧痛を認めることが多いです。

実際にエコーでも確認してみると、上記部位に炎症を確認できることが多いです。

下腿外旋偏位の原因(局所)

下腿の外旋には、膝蓋骨外側移動および腓骨後方移動が連動します。

局所でみた場合の下腿外旋偏位の原因としては、主として膝後外側組織の柔軟性低下と膝内側組織の収縮不全が原因となります。

臨床では以下の部位に滑走不全を認めることが多く、下腿の外旋を引き起こしています。

- 外側ハムスト–外側広筋

- 腸脛靭帯−外側広筋

- 内側ハムスト−腓腹筋内側

- 腓腹筋−ヒラメ筋(外側)

- 縫工筋−薄筋の遠位部

- 長腓骨筋−TA(長趾伸筋)

- 膝蓋下脂肪体の柔軟性低下

上記の中で制限として多いのが、外側ハムスト–外側広筋間の滑走不全です。

リハビリの際にも、この部分はしっかりとリリースしておこう

また逆説的にはなりますが、下腿が外旋となることで特に内側の膝蓋下脂肪体の柔軟性が低下します。

膝蓋下脂肪体は痛みを感じやすい組織ですので、しっかりと柔軟性を改善しておきたい部分になります。

膝蓋下脂肪体に関しては、詳しくはこちらの記事を参考にどうぞ。

下腿外旋偏位の原因(全身)

膝関節は下肢における中間関節なので、他関節からの影響を受けやすくなります。

全身でみた場合の下腿外旋偏位の原因としては以下になります。

体幹・骨盤

骨盤後傾斜、脊柱の後弯が影響(身体重心の後方偏位)

股関節

股関節の外旋(外旋筋の硬化)

足関節

距骨下関節の回内制限or外側縦アーチの崩れ(立方骨の下制)

臨床では距骨下関節が回内位でも、下腿が外旋しているケースは多く注意は必要。

下腿外旋偏位のリハビリ評価

ここからは下腿外旋の評価方法を紹介していきます。

主に見るべきは以下の項目です。

下腿アライメントの評価

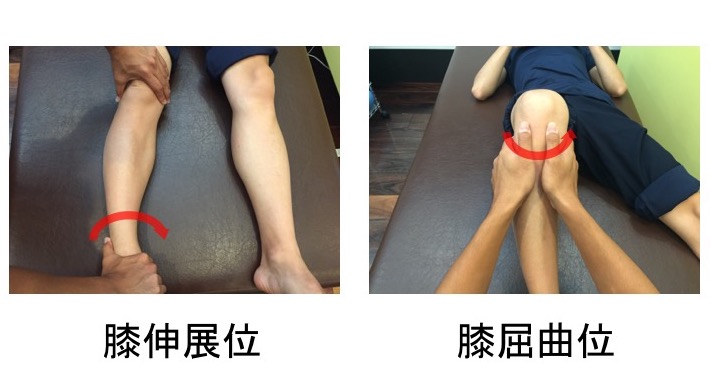

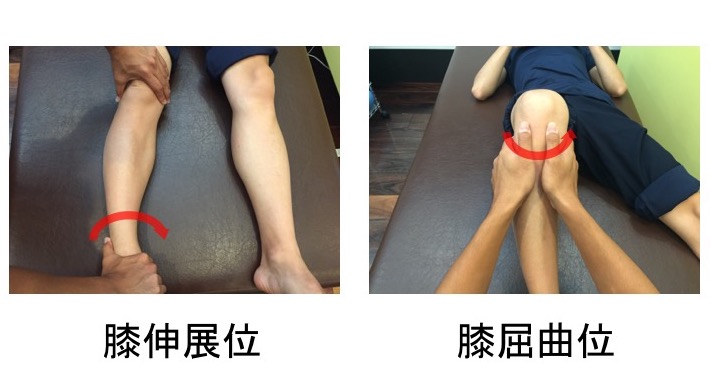

膝伸展位および膝90°屈曲位にてアライメントを評価します。

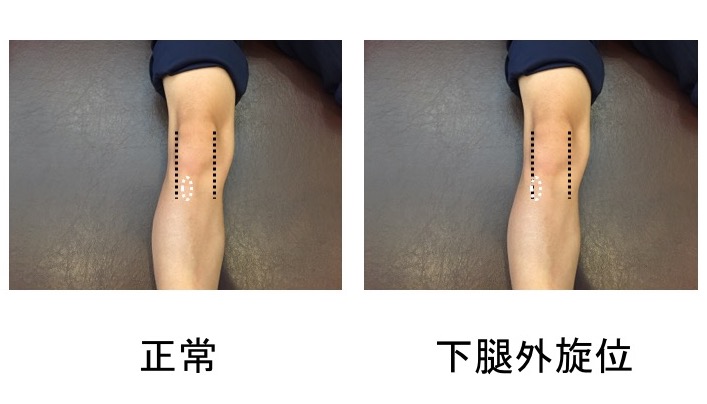

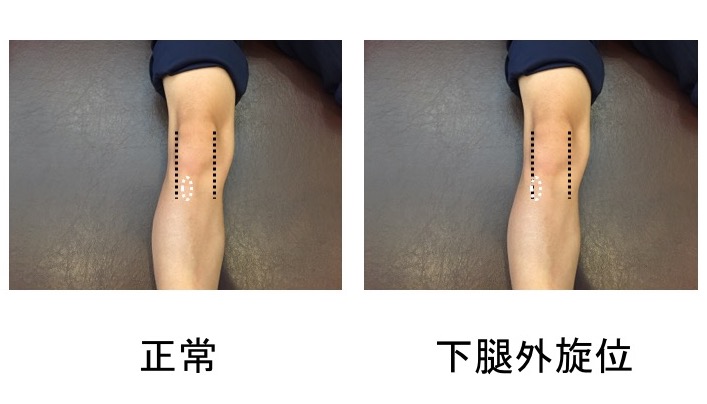

膝伸展位での評価

膝蓋骨両端の幅の中に脛骨粗面が収まっているかを確認します。

下腿外旋位では脛骨粗面が膝蓋骨両端の幅から外れていたり、膝蓋骨外側のライン上に位置してきます。

左右差なども含めてチェックしていきます。

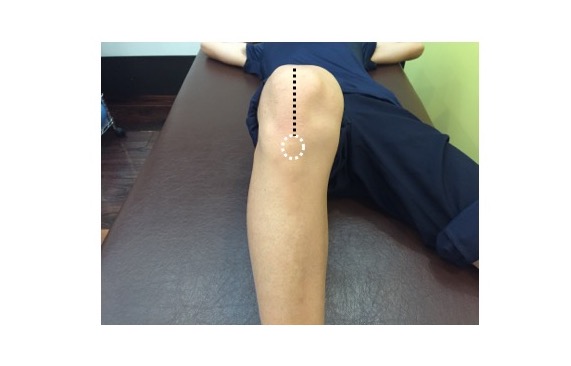

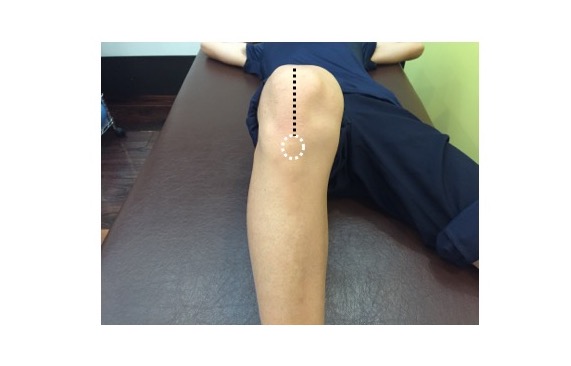

膝90°屈曲位での評価

正常では膝90°屈曲位で脛骨の回旋は中間位になります。

膝蓋骨中央の垂線と脛骨粗面の位置関係を確認していきます。

正常では膝蓋骨中央の垂線と脛骨粗面が一致しますが、下腿外旋位では脛骨粗面が外側へ偏位しています。

これも左右差を含めてチェックしていきます。

下腿内旋の可動性評価

膝伸展位および膝屈曲位にて下腿内旋の可動性を確認していきます。

静的なアライメントだけでなく、内旋方向への可動性があることも重要。

動きとしてはわずかですので、しっかりとend feelを確認していきます。

具体的には他動的に内旋方向へ動かした際に、膝内側の前方or後方、膝外側の前方or後方と4つのエリアのどこに制限があるかをみていきます。(初めは難しいですが、慣れてくると分かってきます)

スクワットテスト

主に痛みを指標に評価していきます。

しゃがみ込みなどスクワット時に痛みがある際には、徒手やテーピングで下腿内旋を誘導することで痛みの変化をみます。

また足部の位置を内転や外転に誘導することでも痛みの変化があるかをみていきます。

下腿外旋偏位へのリハビリアプローチ

次に下腿外旋偏位に対するリハビリでのアプローチについてお伝えしていきます。

滑走不全のリリース

アプローチとしては、まず評価で制限のみられた局所の滑走不全を改善していきます。

臨床で滑走不全の起こりやすい部分は以下になります。

- 外側ハムスト–外側広筋

- 腸脛靭帯−外側広筋

- 内側ハムスト−腓腹筋内側

- 腓腹筋−ヒラメ筋(外側)

- 縫工筋−薄筋の遠位部

- 長腓骨筋−TA(長趾伸筋)

- 膝蓋下脂肪体の柔軟性低下

局所的な滑走不全をリリースした後には、他動→自動介助→自動運動で下腿内旋の動きを促していきます。

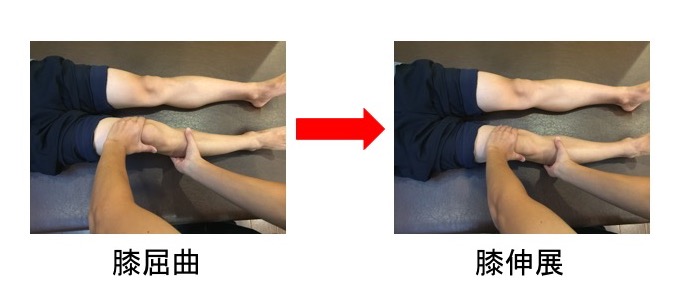

他動での下腿内旋誘導

局所の滑走不全を改善したら、次は下腿内旋の動きを誘導していきます。

患者に膝屈伸を行なってもらい、セラピストは腓骨後方を把持し膝伸展時に下腿内旋(+膝伸展)を誘導していきます。

これを数回繰り返していきます。

さらに大腿を外旋方向へ誘導すると良いよ

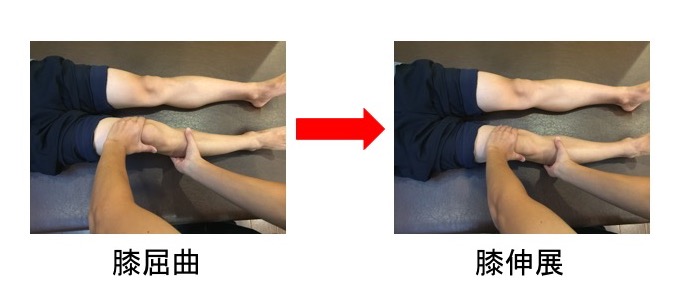

自動介助での下腿内旋誘導

あらかじめ足部を内転してもらい下腿を内旋方向へ誘導しておきます。

下腿を把持し、膝屈曲に伴い下腿内旋を誘導していきます。

セルフエクササイズとしても導入できますよ

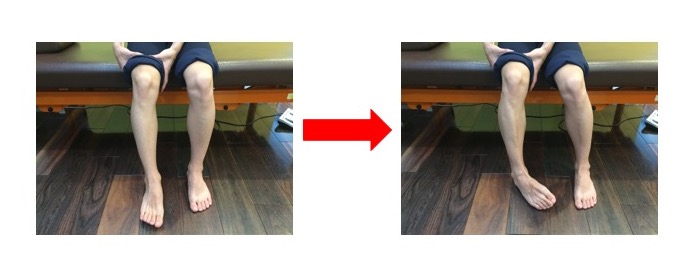

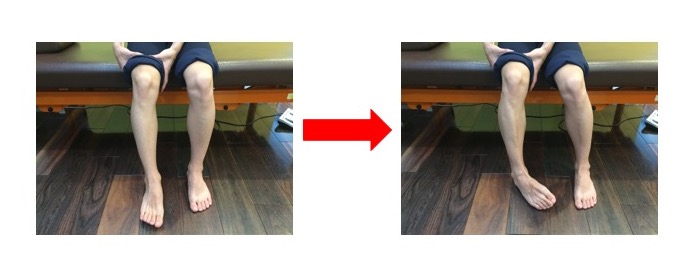

自動運動での下腿内旋誘導

股関節内転の代償を防ぎながら、患者さんに自動運動で下腿内旋を促しもらいます。

最初は感覚が掴みにくく、股関節の内転が入りやすいので注意して下さい。

難しい場合は足の下にタオルを入れ、下腿内旋の動きをアシストしてみよう

下腿外旋のリハビリを学べるおすすめ書籍

最後に下腿内旋への理解を深めるための書籍を紹介します。

膝関節を診るセラピストに全力でおすすめするのが、「園部俊晴の臨床 膝関節」という書籍。

下腿内旋の評価から治療まで分かりやすく網羅されていて、まさに膝関節のバイブル的1冊。

また石井先生監修のこちらの書籍も、膝関節の機能解剖や運動学を深く学べる良書です。

どちらも持っておいて損しない書籍だよ

膝疾患で必須の下腿外旋偏位に対するリハビリまとめ

いかがでしたでしょうか?

臨床では膝外旋偏位したケースは非常に多いです。

しっかりと内旋方向へ誘導していくことで、膝の痛みの軽減にも繋がっていきますので外せないポイントになります。

下腿外旋は必ず確認しておこう

最後までお読み頂きありがとうございました!