腰部脊柱管狭窄症で特徴的な症状の一つに間欠性跛行があります。

歩いてると次第に、殿部や下肢に痛みや痺れが…。

でも座って休むと大丈夫!という患者さんは多いですよね。

この訴えをする人って本当に多い

この間欠性跛行を改善できるかどうかは、患者さんのQOLをあげる意味でもすごく重要です。

なかなか改善が難しいイメージがあるかもですが、しっかりとポイントを押さえてリハビリすれば、患者さんが症状なく歩行可能な距離が伸びる事はよく経験します。

やまとも

やまとも10数メートルしか歩けなかった人が、散歩できるようになったケースも多いよ

なので腰部脊柱管狭窄症の患者さんで、間欠性跛行の症状が出ていても焦らなくても大丈夫!

(もちろん全ての患者さんの間欠性跛行が改善するわけではないですが…)

本記事では間欠性跛行の基本的な病態から、改善するためのポイント、具体的なアプローチまでこの記事で解説していきますね。

- リハノメ:コンテンツ数No.1!初月980円

- Ugoita PLUS:運動器疾患に特化して学べる

- リハデミー:コラム・論文もチェックできる

→詳しくは、リハビリ向けおすすめオンラインセミナー6選で紹介しています

間欠性跛行の病態・原因

まず基本的なところを抑えておきましょう。

間欠性跛行は、しばらく歩いたり立っていると下肢に痛みやしびれが出現し、逆に座ったりして少し休むとその症状が緩和してくる現象です。

- 買い物でスーパー1周するのがキツい

- 旅行で周りの人と一緒に歩けなくなった

- 家事をしている間、立っているとふくらはぎが痛くなる

- 自転車や車の運転では痛くならない

- 休んでると楽になるけど、歩くとダメ

腰部脊柱管狭窄症の患者さんが上記のような訴えをするのであれば、間欠性跛行を疑ってみると良いでしょう。

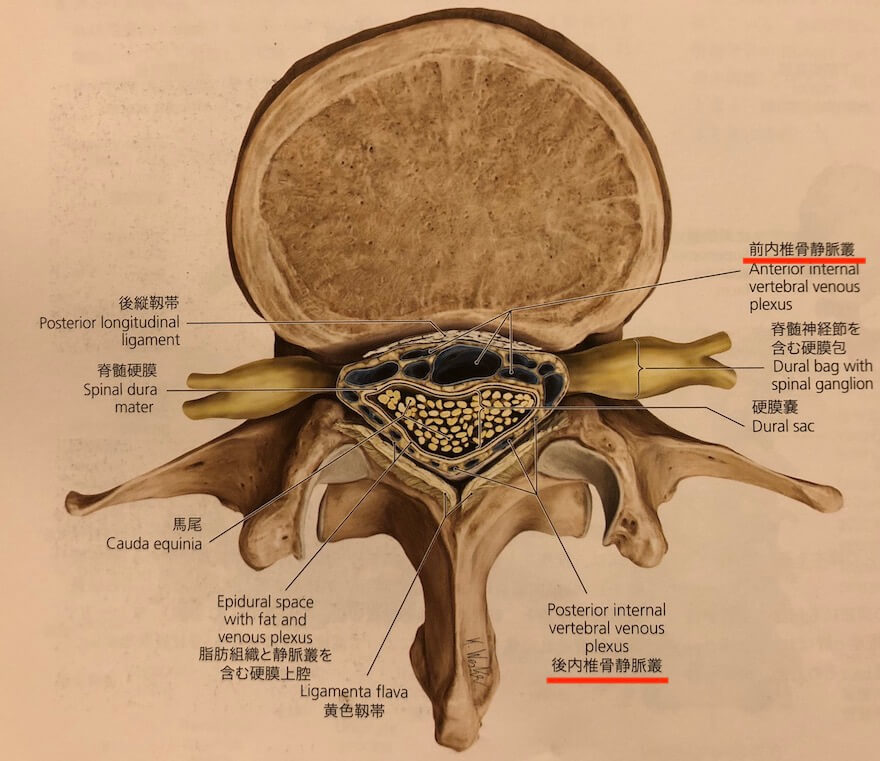

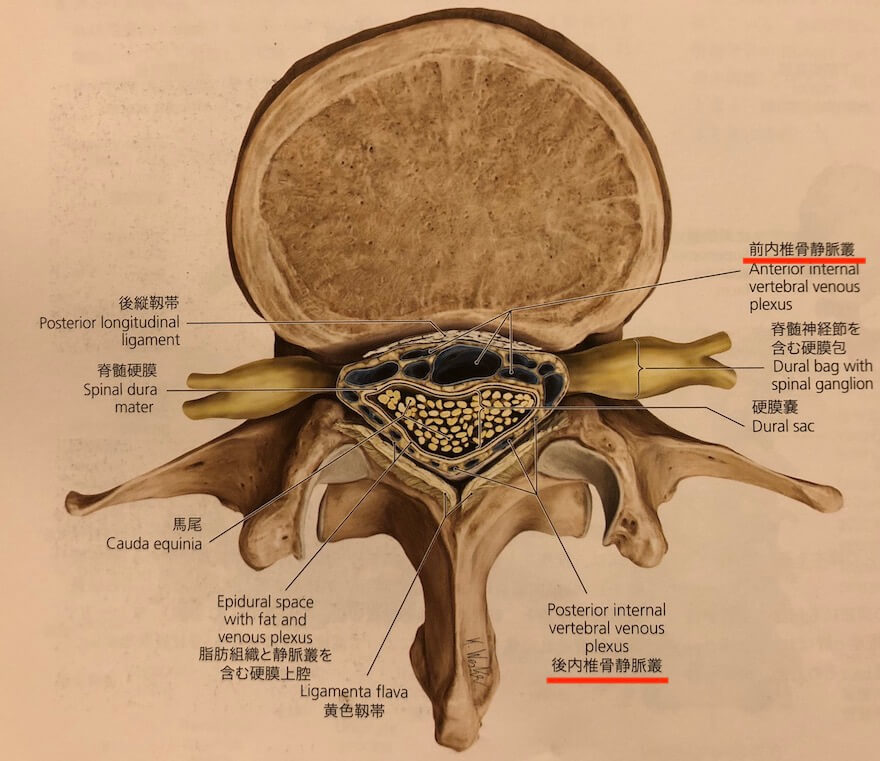

原因は静脈叢の環流障害

間欠性跛行が出てしまう原因は、「硬膜外静脈叢」の環流障害やうっ滞に伴う神経機能の低下とされています。

長い時間、歩行や立位を継続していると、硬膜外静脈叢が絞扼されてしまい殿部・下肢を中心に痛みや痺れなどの症状が出てきます。

では、この硬膜外静脈叢の環流障害を引き起こしてしまう身体的な要因とは…?

間欠性跛行の身体的要因とリハビリ方法

間欠性跛行を引き起こす硬膜外静脈叢の環流障害を引き起こす身体的な要因を知ることが、リハビリを行う我々セラピストにとってすごく大切。

硬膜外静脈叢の環流障害を引き起こす身体的な要因は以下の通り。

- 構造因子:すべり症、変性、骨棘

- 機能性因子:腰椎の前弯増強、腰椎の屈伸低下に伴う環流低下

大きく分けると上記2つに分けれますが、リハビリで対応可能なのは機能性因子の方です。

特に腰椎の前弯増強をどれほど改善・制動できるかが重要

そして次に考えないといけないのが、この腰椎前弯を増強させてしまう因子です。

腰椎の前弯を増強させてしまう因子は、具体的には以下の4つ。

それぞれ詳しく、アプローチ方法を解説していきますね。

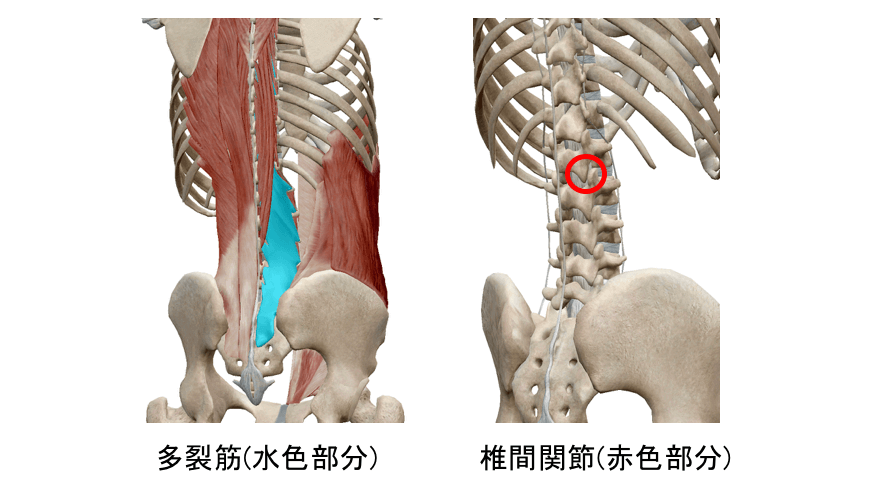

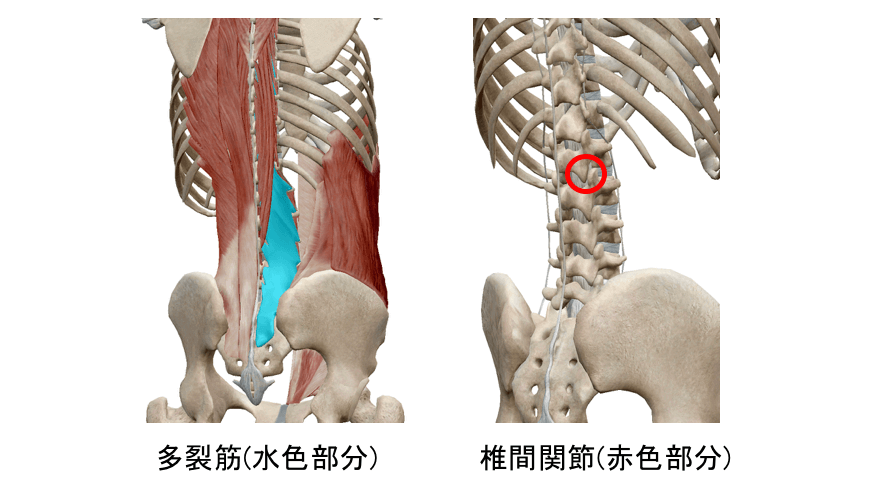

多裂筋の柔軟性(椎間関節の可動性)

腰部脊柱管狭窄症の間欠性跛行を改善するためには、多裂筋の柔軟性がしっかりと確保されているかが大切です。

これは言い換えれば、椎間関節に拘縮がなくて、しっかりと可動性を有しているということ。

臨床でも、この多裂筋・椎間関節の柔軟性が改善してくるのと連動して、患者さんが症状なく歩行可能な距離や時間がアップしてくる印象です。

椎間関節・多裂筋の柔軟性をしっかりと改善できるかが、間欠性跛行の改善の鍵

しっかりと椎間関節・多裂筋を改善できることは、腰部脊柱管狭窄症だけでなく、成長期に多い腰椎疲労骨折や慢性腰痛にも応用できるので、しっかりとマスターしておきたいところ。

椎間関節由来の疼痛や柔軟性の改善方法については、別記事にまとめたので参考にどうぞ。

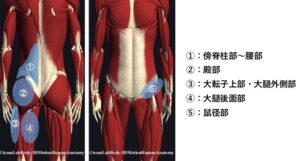

股関節屈筋群の伸張性

しっかりと多裂筋の柔軟性が改善し、椎間関節の可動性が出てくれば、次に股関節屈筋群の伸張を図っていきます。

実際には同時に行うことも多いよ

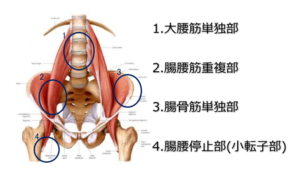

特に腸腰筋の伸張性低下は、直接的に腰椎前弯を増強させてしまいます。

腸腰筋のストレッチに関しては、高齢者に対してバランス等の問題で実施が難しい場合は、写真の様に片膝立ちでの骨盤後傾でも十分に伸張可能なのでおすすめです。

また大腿直筋などの伸張性低下は、骨盤の前傾によって連鎖的に腰椎前弯を作り出してしまうので、しっかりと伸張性を改善しておきたいポイント。

筋肉自体が短縮しているケースもありますが、隣接筋と癒着して伸張しにくい状態になっている場合もあるので、その見極めに注意が必要です。

身体前面筋の支持性(コア)

どれだけ椎間関節、股関節屈筋群の柔軟性が改善してきても、しっかりと身体前面のいわゆるコアが効いていないと、歩行や立位下では腰椎の前弯が増強してしまいます。

高齢者には、負荷の大きいトレーニングは難しいですが、腹圧を高めるような腹式呼吸や背臥位での下肢挙上を行うだけでもOK。

また座位で上肢から抵抗を掛けて、保持するようにして腹圧を高める方法も簡単で導入しやすくおすすめです。

腰椎の屈伸可動性

下腿三頭筋による筋ポンプ作用は有名ですが、実は腰椎にも同じ働きがあります。

腰椎も動きの中でわずかな屈伸を繰り返すことで、血流の循環を促しているんですね。

脊柱管狭窄症の患者さんは、腰椎の前弯が増強し屈曲の可動性が低下しているケースが多いです。

確かに全然、後弯の動きが出ていない人が多い

さらに患者さんに腰椎の屈曲を促しても、動きの感覚が乏しい人が多いです。

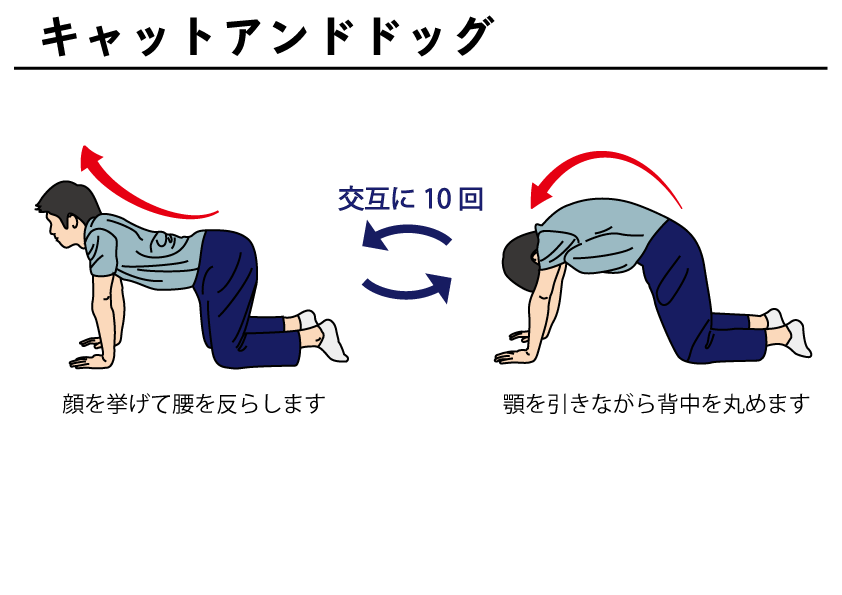

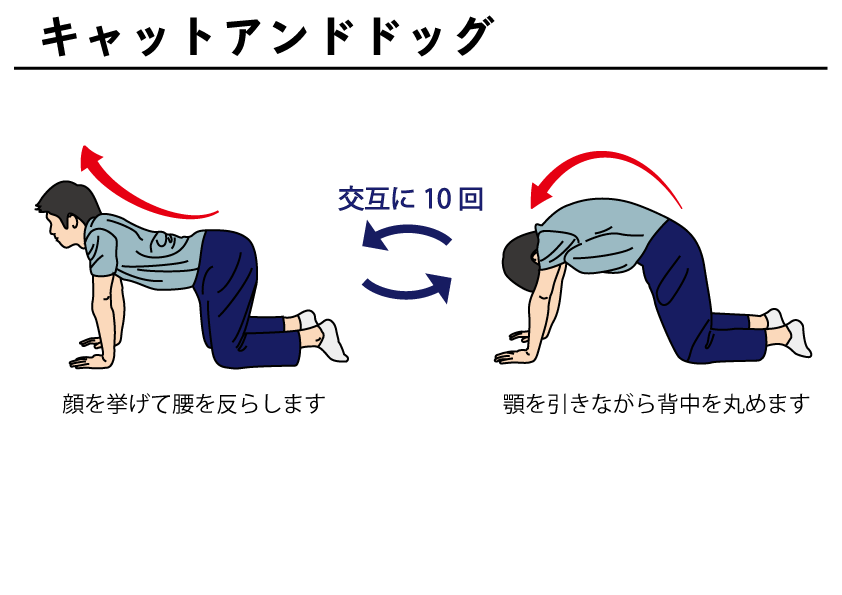

なので四つ這いでの『CAT&DOG』などを行う前に、脊柱からの感覚入力を行うと効果的です。

具体的には、背臥位で腰椎・骨盤を左右にゆらゆらと揺する運動。

この運動によって床面からの触圧覚によって、脊柱への感覚入力が促されます。

動きが滑らかにできるようになれば、腰椎の屈伸を行うわけですが、その際は脊柱を触ってあげて意識下で行うと動きが出やすくなりますよ。

腰部疾患への理解を深めるおすすめ書籍

腰部疾患については臨床でもよく担当する疾患なので、しっかりと理解を深めておきたいところ。

症状も腰痛に殿部・下肢痛、痺れなど多岐に分かり複雑ですが、成田先生の「成田崇矢の臨床『腰痛』」と赤羽根先生の「腰椎の機能障害と運動療法ガイドブック」は複雑な腰部疾患を理解する上で多くのヒントをくれる良書です。

どちらも臨床力をアップさせてくれるよ

腰部脊柱管狭窄症の間欠性跛行に対するリハビリまとめ

この記事では、「腰部脊柱管狭窄症の間欠性跛行を改善するための4つのアプローチ」について書きました。

腰部脊柱管狭窄症の間欠性跛行の原因は、静脈叢の環流障害が原因ですが、それを引き起こす身体要因は4つ。

上記にアプローチしていくことで、症状の緩和&歩行距離や立位時間がアップしていきます。

特に多裂筋の柔軟性を改善し、椎間関節がしっかりと動くようにすると効果は高いので、ぜひアプローチして観てくださいね!

今回は以上です。