普段のリハビリの中で、患者さんの大腿骨(頚部)の前捻角を考慮しているでしょうか?

実はこの大腿骨の前捻角は、股関節だけでなく全身に大きく影響を及ぼします。

特に臨床では大腿骨の前捻角が過度になっていて、それが原因で様々な問題が生じてるケースが多いです。

やまとも

やまとも股関節疾患以外でも影響していることは多いよ

そのため患者さんの大腿骨が正常より過度に前捻しているのかどうかを把握してと、症状や動作の原因が見えてくることが多いです。

そんなわけで本記事では、大腿骨の前捻角とその評価方法であるクレイグテストについてお伝えしていきます。

- リハノメ:コンテンツ数No.1!初月980円

- Ugoita PLUS:運動器疾患に特化して学べる

- リハデミー:コラム・論文もチェックできる

→詳しくは、リハビリ向けおすすめオンラインセミナー6選で紹介しています

大腿骨の前捻角とは?

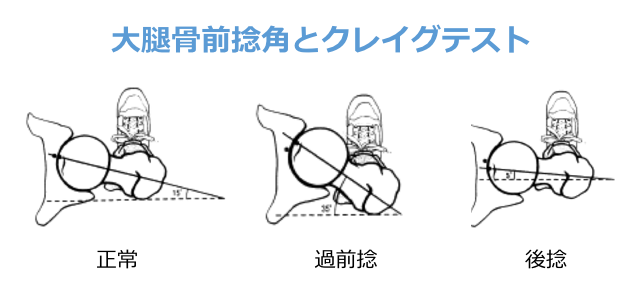

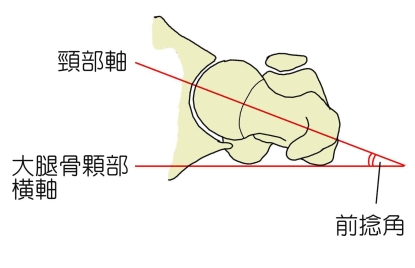

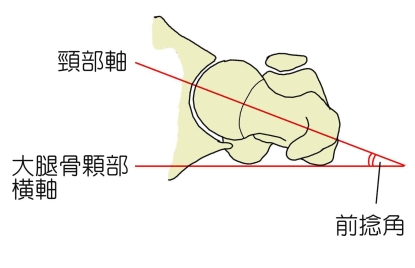

通常、大腿骨頚部は遠位の大腿骨内外顆部を結ぶ線(横軸)に対して前方へ捻れています。

これを(大腿骨頚部の)前捻と言い、その捻れの角度を前捻角と呼びます。

大腿骨前捻角の基準値とバリエーション

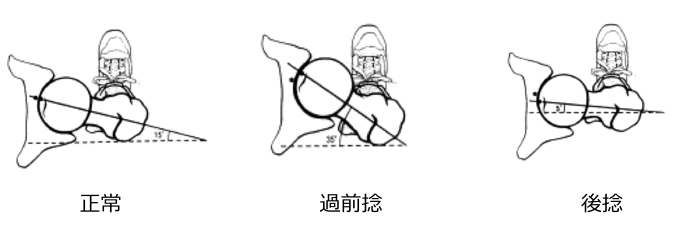

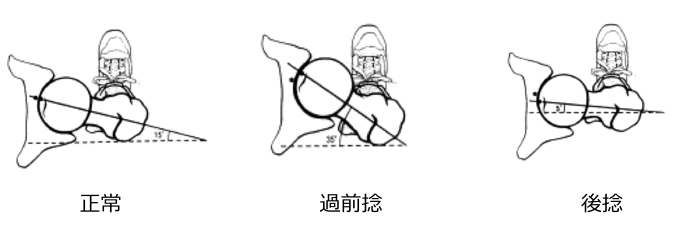

平均成人の大腿骨の前捻の正常角度は、約10〜15°とされています(個人差は大きいです)。

この前捻角が病的に増加した状態を過前捻(15°以上)、逆に病的に減少した状態を後捻(10°以下)と言います。

臨床では過前捻の患者さんで、痛みなどの問題が生じているケースが多い印象があります。

上図とは違い実際には、過前捻の状態では大腿骨頭を臼蓋に適合させて安定されるために、代償的に股関節を内旋位にします。

後捻の場合は逆に股関節外旋位をとるよ

過前捻のケースでは、“W座位(アヒル座り)”で座ることを好む傾向があります。

この座り方は、小さい子供や女性でよく見かけますよね!

注意したいこととして大腿骨の過前捻のケースでは、股関節の適合性を高めるためにいわゆる“内また”の姿勢となっているということ。

そのため無理に中間位に修正したり、股関節外旋の可動性を高めようとストレッチをすると大腿骨頭による関節前面組織の圧迫によって痛みが生じてしまいます。

ちなみに過前捻は臼蓋形成不全の患者さんに優位に多いという特徴もあります。

大腿骨前捻と筋力

臨床では前述の大腿骨の過前捻に加えて、経験則として外旋筋群の出力が低下しているケースも多いです。

大腿骨の過前捻の状態でも外旋筋などによって大腿骨頭のコントロールできていれば良いのですが、外旋筋群の筋出力の低下がしている状態では不安定性が生じているケースが多いです。

こういった患者さんに側臥位で下肢屈曲位から外転・外旋をしてもらうと、数回行っただけでさらに筋出力が低下し外転・外旋角度が下がってきたり、“プルプル”と震えてくる方が多いです。

この外旋筋をはじめとした股関節深層筋の安定性については、こちらの記事でくわしく解説しています。

さらに荷重下ではこの外旋筋群によるコントロールの低下によって、knee-inを取りやすいケースも多くみられます。

そういった状態では股関節のみならず、他関節へストレスを与え痛みへと繋がっていきます。

扁平足やシンスプリント、膝蓋腱炎などの患者さんを評価していくと、この大腿骨の過前捻や外旋筋群の筋出力が低下していることが多いです。

そのため足部など末梢の疾患であっても、中枢部分である大腿骨の前捻角の評価はしっかりとしておいた方がいいです!

大腿骨前捻角を評価するクレイグテスト

大腿骨の前捻角を評価するテストに、クレイグテスト(craig test)というものがあります。

クレイグテストはそれ程難しくないのでしっかりと覚えておいてね

クレイグテスト 評価方法

- 肢位:腹臥位、膝関節屈曲90°

- 評価方法:検査側の大転子を触知したまま股関節を内旋させる

- 判定基準:股関節を内旋していき、最も大転子が突出する角度が大腿骨前捻角度と一致する

最初は大転子の突出が分かりにくいかもですが、慣れてくると即座に判定できるようになるので、どんどん練習しましょう!

股関節のリハビリを学べるおすすめ書籍

最後に股関節の解剖、運動学への理解を深めるための書籍を紹介します。

股の解剖・運動学から、痛みに関わる組織の評価・治療まで網羅されてる「股関節拘縮の評価と運動療法」という書籍。

イラストや図も豊富に記載されていて、とても理解しやすいバイブル的1冊。

難解な股関節のリハビリを手助けしてくれるよ

また永井先生監修のこちらの書籍も、股関節の機能解剖や運動学を深く学べる良書です。

どちらも必ず臨床で役立つよ

まとめ:大腿骨前捻角を考慮してリハビリをしていこう

いかがでしたでしょうか?

臨床では大腿骨の前捻が過度になっていて、結果として足部などに痛みが出現しているケースが多いです。

評価方法であるクレイグテストも簡便なので、ぜひマスターしてください!

前捻角は見逃しがちになるので、しっかりと評価していきましょう

最後までお読み頂きありがとうございました。