臨床で遭遇する頻度の高い現象のひとつに、足関節背屈制限が挙げられます。

足関節の背屈制限は重心の前方偏位を阻害し様々な動作に制限をきたしますし、足関節だけでなく膝関節など他関節へのメカニカルを増大する因子ともなります。

また最近では背屈制限があり、しゃがめない子供達にも多く存在し、学校の検診で引っ掛かり病院を受診するケースも…。

やまとも

やまとも足関節の背屈制限は、老若男女問わず問題となるよね

足関節背屈制限の改善は、動作レベルを大きく変える重要な要素です。

そんなわけで本記事では、臨床での遭遇頻度の高い足関節背屈制限の評価とリハビリでのアプローチについてお伝えしていきます。

- リハノメ:コンテンツ数No.1!初月980円

- Ugoita PLUS:運動器疾患に特化して学べる

- リハデミー:コラム・論文もチェックできる

→詳しくは、リハビリ向けおすすめオンラインセミナー6選で紹介しています

足関節背屈の制限因子

まず局所でみた足関節背屈に必要な要素は以下の通りで、下記の要素がそのまま制限因子となります。

- 距骨の後方滑り

- 下腿三頭筋の柔軟性

- 足底腱膜の柔軟性、張力

- 足趾屈筋群の柔軟性

- 前面筋群の滑走性

- ケーラー脂肪体の柔軟性

- 腓骨の可動性(回旋および挙上)

- 遠位脛腓関節の可動性

上記の中で距骨の後方滑り、特に内側部分の後方滑りが制限されているケースが多いです。

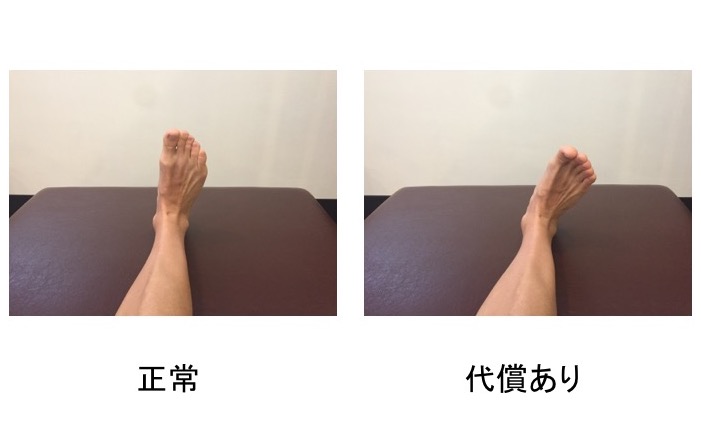

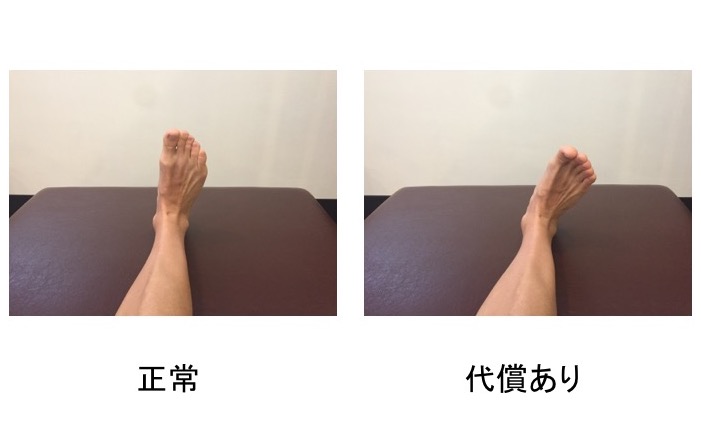

距骨内側部分の後方滑りが制限されているケースでは、背屈時に足部の外転や外反の代償運動が観察されます。

この状態では距骨が脛骨–腓骨で構成されるほぞ穴への嵌り込みが不十分であり、足部の不安定性に繋がります。

足関節背屈制限の評価

足関節背屈の評価に関しては、ゴニオメーターで角度を測るだけの評価では不十分です。

不安定性がないか、背屈の制限因子はなにかを確認していく必要があります。

距腿関節の可動域チェック

可動域に関しては非荷重位と荷重位でみていきます。

非荷重位での評価

筋群に関しては膝関節伸展位、屈曲位で大まかに背屈制限因子を絞り込みます。

- 膝伸展位での背屈制限:特に下腿三頭筋の関与(回内外を加えて内外側頭を鑑別)

- 膝屈曲位での背屈制限:ヒラメ筋、長母趾屈筋、長趾屈筋、短腓骨筋の関与(足趾の屈伸を加えて鑑別)

もちろん背屈制限には、筋肉以外にも関節包や脂肪体の影響もあるため上記だけで筋肉が制限と決めつけないように注意しましょう!

また通常、背屈時には内果–舟状骨間が近づきます。

内果–舟状骨間が近づかない場合、距骨内側の後方滑りが不十分な可能性があります。

荷重位での評価

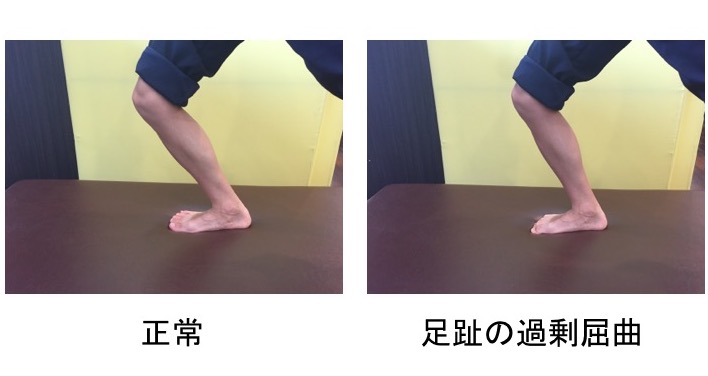

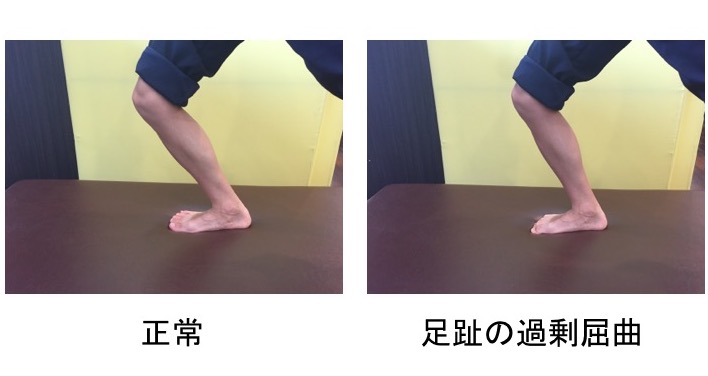

荷重位で背屈を行なっていく際には、下腿の前傾および内側アーチの適度な下降(母趾球への荷重)が起こります。

この動きが生じるには多くの関節が関与します。

具体的には下腿内旋の可動性、中足部・後足部の外がえしの可動性、足趾–MTP関節の伸展可動性が出ているかをチェックします。

内側アーチの下降が過度or不足しているかを左右差も含めて確認していきます。

腓骨の可動性チェック

通常、足関節背屈に伴い腓骨は挙上+後方移動(近位では前方移動)+外方偏位します。

外側荷重になっているケースや腓骨筋を過剰に使っているケースでは腓骨の動きが阻害されています。

腓骨下端(外果)or腓骨頭を触れたまま、背屈時の動きがあるかをチェックします。

距骨の嵌まり込みテスト

背屈時の不安定性を診るテストになります。

最大背屈位にて内外転方向にスライドさせるように動かします。

この際にしっかりと距骨の嵌まり込みがある場合は外転方向への動き(遊び)はないですが、嵌まり込みが不十分な場合は外転方向への動きに伴い遊びが出現します。

しっかりと骨性にロックされているかをチェックしていきます。

足関節背屈制限へのアプローチ

足関節背屈制限に対しては、前述の評価で制限のみられた部分にアプローチをしていきます。

以下に制限となりやすい箇所のアプローチについていくつか示していきます。

距骨内側部の後方滑りへのアプローチ

距骨内側部の後方滑りを促すためには、以下部分の滑走不全を改善する必要があると考えています。

- 長母趾屈筋–長趾屈筋間の滑走不全

- 長母趾屈筋–後脛骨筋間の滑走不全

- 長母趾屈筋–腓骨筋間の滑走不全

- 屈筋支帯–後脛骨筋間の滑走不全

- 前脛骨筋–長母趾伸筋間の滑走不全

- 長趾伸筋–腓骨筋間の滑走不全

- ケーラー脂肪体の柔軟性低下

特に長母趾屈筋は内果後方で距骨後方を走行しているため、距骨後方滑りを阻害しやすくなります。

腓骨の可動性低下へのアプローチ

評価にて背屈時の腓骨の可動性低下が確認された場合は、以下の滑走不全を改善する必要があります。

- 外果後方–腓骨筋間の滑走不全(腓骨筋腱後方からもリリース)

- 腓骨筋–長趾伸筋間の滑走不全(近位・遠位共に)

- 腓骨筋–長母趾屈筋間の滑走不全

特に立方骨の下制に伴い外側縦アーチ低下→腓骨下制が生じているケースが多いので、足底より立方骨を挙上方向に圧迫しながら底屈を加えアライメントを整えると反応が良いです。

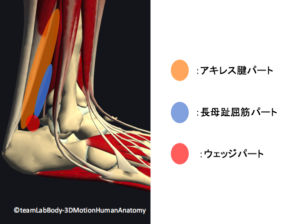

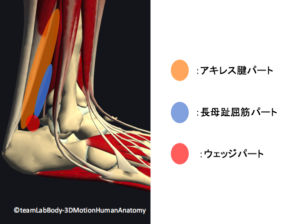

ケーラー脂肪体の柔軟性低下へのアプローチ

ケーラー脂肪体は、足関節背屈制限の因子としては大きなウェイトを占めます。

ケーラー脂肪体については別の記事で詳しく紹介しているので参考にしてください。

足底腱膜の張力低下へのアプローチ

構造的に足底腱膜の張力が低下した状態では、リハビリ的には改善は難しいためテーピングやインソールの処方となります。

しかし周囲組織との滑走不全により機能的に張力が低下した状態では改善を図れるケースがあります。

以下に示す滑走不全をリリースしたり、足内在筋のトレーニングを行なっていきます。

- 足底筋膜–小趾外転筋間の滑走不全

- 足底筋膜–母趾外転筋間の滑走不全

- 足底腱膜–短母趾屈筋間の滑走不全

- 足部内在筋の機能不全

- 長母指屈筋–長趾屈筋間の滑走不全

足関節背屈制限のおすすめ書籍

足部に関する書籍は数多くありますが、中でも実際に読んでみて分かりやすく臨床に活かせると感じるのがこちらの書籍。

鮮明なエコー画像がたくさん使われているため説得力がありわかりやすく、運動している時に皮膚や筋などがどのように動いているのかを知ることができます。

病院・クリニック・老健など、どこに勤めていても必読の一冊です。

まとめ:足関節背屈制限に対するリハビリまとめ

本記事では足関節背屈制限に対するリハビリについて紹介しました!

足関節背屈の構成要素は下記の通りで、そのまま制限因子にもなります。

- 距骨の後方滑り

- 下腿三頭筋の柔軟性

- 足底腱膜の柔軟性、張力

- 足趾屈筋群の柔軟性

- 前面筋群の滑走性

- ケーラー脂肪体の柔軟性

- 腓骨の可動性(回旋および挙上)

- 遠位脛腓関節の可動性

評価を重ねて制限因子を見つけ、アプローチしていくことで改善が図れます。

足関節背屈制限と言ってもいくつもの因子があるね

今回は以上です。