理学療法士

理学療法士膝関節の術後で、歩くときに膝が曲がらない“棒足歩行”の方へのアプローチが上手くいきません…。

歩容の改善方法が知りたい!

今回はこんな悩みを解決していきたいと思います。

- stiff knee gaitでみられる特徴

- stiff knee gaitの原因

- stiff knee gaitに対するアプローチ方法

膝の人工関節や半月板損傷の術後の患者さんで、歩行時に滑らかに膝が曲がらなくて、伸展位で固めて歩く“棒足歩行”の症例に遭遇することがあります。

また術後の患者さんだけでなく、変形性膝関節症や半月板損傷の患者さんでも、この棒足歩行になっているケースもあります。

こういったstiff knee gaitを呈する患者さんの割合自体はそれほど多くはないですが、一定数はいるかなという印象です。

そしてstiff knee gaitを呈する患者さんには、歩行時にある部位が使えていない共通点があって、その部位にアプローチしていくことで歩容が改善していきます。

では、その歩行時に使えていないある部位とはどこなのか…記事内で詳しくお伝えしていきます。

- リハノメ:コンテンツ数No.1!初月980円

- Ugoita PLUS:運動器疾患に特化して学べる

- リハデミー:コラム・論文もチェックできる

→詳しくは、リハビリ向けおすすめオンラインセミナー6選で紹介しています

stiff-knee gaitの特徴からみる原因

stiff-knee gaitの特徴として、以下のことが報告されています

① 立脚終期から前遊脚期において股関節伸展が少ない

② 立脚期をとおして、膝関節屈曲がほとんど認められない

③ 遊脚期の膝関節屈曲が少ない

④ 立脚終期の足関節背屈が大きいが、前遊脚期の底屈が少ない

⑤ 前遊脚期の足関節背屈が早期に起こる

膝関節疾患のstiffkneegaitを改善させる(山田英司 2012)

ここで特に注目すべきは足部です。

結論から言うと、stiff knee gaitでは足部の動きが悪くなっています。

特に前足部での蹴り出しが不足しているよ

臨床でも歩行を観察していると、立脚後期(ターミナルスタンス)にかけて“蹴れていない”状態の方が多いです。

だからstiff knee gaitでは、歩行時に膝が曲がらないからといって、膝周りばかりにアプローチしても歩容はなかなか改善しません。

- 歩行に必要な十可動性は有している

- 荷重支持に必要な膝関節の筋力は有している

なぜならstiff-knee gaitのケースでは、上記のように多くの方は歩行だけを考えれば膝自体にあまり大きな問題がないから。

だから膝関節の可動性を改善するようにアプローチしたり、膝関節周りの筋緊張を整えたり筋力をつけたりしても、歩容は改善してこないです。

アプローチすべきは、もちろん足部だよ

今まで膝関節に対してばっかりリハビリしてました。

膝じゃなくて、足部を診ないといけないですね!

では、どういったアプローチをしていく必要があるか?

続けてアプローチ方法をみていきましょう。

stiff-knee gaitへのリハビリアプローチ

足部のアプローチと言っても、どんなことをすれば良いんですか?

stiff-knee gaitに対するリハビリでのアプローチ戦略は大きく2つ!

この流れで、リハビリを進めていけば、大半の症例でstiff-knee gaitが改善してきます。

順を追って、解説していきますね。

足部での蹴り出し(底屈)感覚を学習する

まずは特に前足部での荷重感覚を学習していきます。

特に術後や急性期では、疼痛などにより腓腹筋を十分に収縮することができないケースが多いです。

なので、腓腹筋の収縮に伴う足関節底屈を学習していきます。

具体的には以下の方法で、蹴り出し感覚を学習していきます。

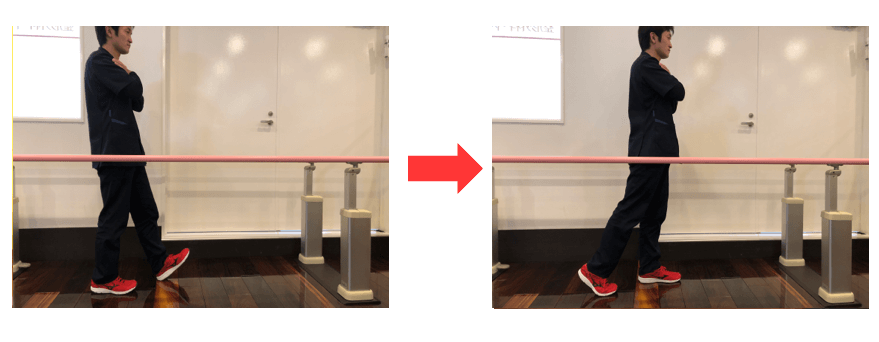

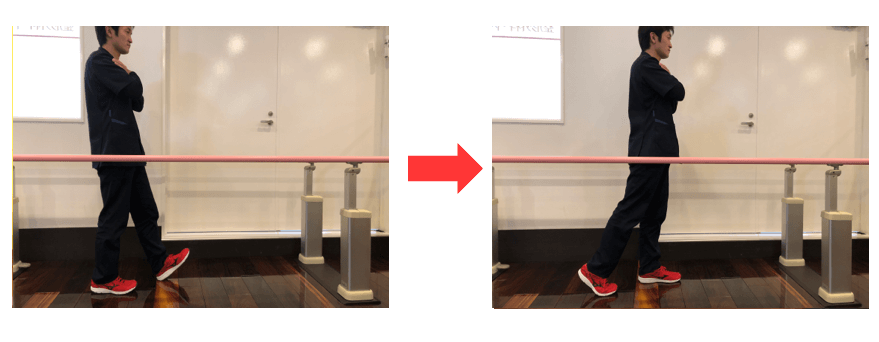

踵上げ

まずは平行棒など上肢支持ができる中で、踵上げを行い前足部への荷重を促していきます。

母趾球・小趾球でしっかりと支持できる様に学習していきます。

最初は両脚支持から進めていき、片脚での踵挙げができるところまで持っていきます。

代償として、膝関節屈曲、骨盤後傾、体幹の後方移動に注意する必要があります

前足部での歩行

静的な状態で踵上げが可能になれば、次は踵上げを保ったままで歩行を行います。

歩行を続けていると、底屈状態が崩れてきやすいので注意します。

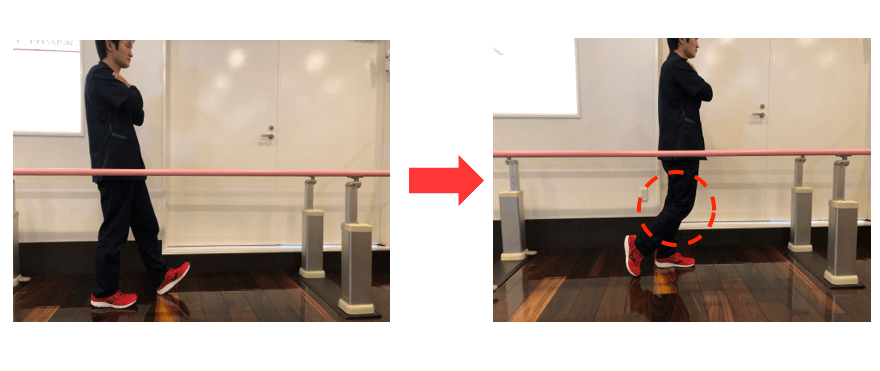

ステップ肢位での底屈運動

前足部での荷重支持ができるようになれば、動的な状態へと繋げていきます。

健側下肢を1歩踏み出した状態で、患側の股・膝関節を伸展させてままで足関節の底屈を行い、体重を前方へ移動させていきます。

これをゆっくりと繰り返し、足関節底屈に伴う前足部での蹴り出し感覚を学習していきます。

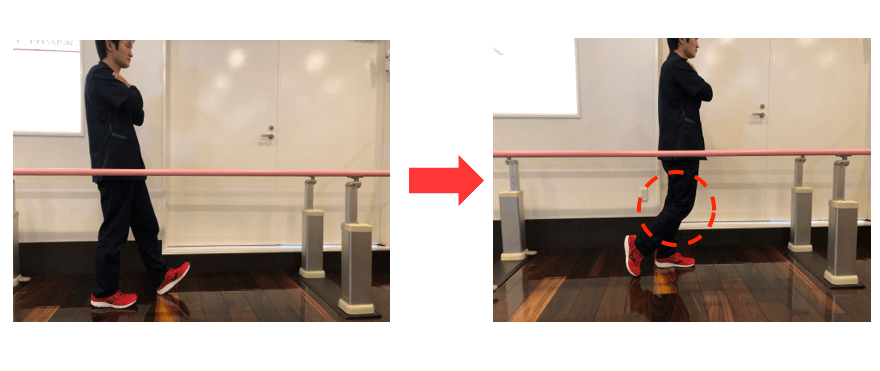

足関節底屈に伴う膝の抜重感覚を学習する

前足部での荷重支持や足関節底屈が学習できてくれば、次は底屈に伴う膝の抜重感覚を学習していきます。

臨床で診ていると、この膝の抜重が苦手な方が非常に多いです。

鏡などを用いて視覚的にフィードバックしていくのも効果的だよ

これらの一連のアプローチを行なってもらった後に、歩行をして診らうと、歩行に伴うスムーズな膝の屈曲が出現してきます!

膝関節のリハビリを学べるおすすめ書籍

最後に膝関節への理解を深めるための書籍を紹介します。

膝関節を診るセラピストに全力でおすすめするのが、「園部俊晴の臨床 膝関節」という書籍。

下腿内旋の評価から治療まで分かりやすく網羅されていて、まさに膝関節のバイブル的1冊。

また石井先生監修のこちらの書籍も、膝関節の機能解剖や運動学を深く学べる良書です。

どちらも持っておいて損しない書籍だよ

まとめ:stiff-knee gaitに対するリハビリ戦略は足部を診るべし

いかがでしたでしょうか?

膝関節疾患の術後や受傷直後にみられるstiff-knee gait、いわゆる“棒足歩行”に対するリハビリ戦略についてお伝えしました。

stiff-knee gaitでは、膝に目が行きがちですが、原因は足部にあることが非常に多いです。

これらを意識してリハビリを行うことで、歩容の改善が得られるケースが多いです!

ぜひ臨床で試して患者さんの歩容を改善してね

今回は以上です!