前距腓靭帯損傷(捻挫)後であったり、動作の安定性向上のために腓骨筋のトレーニングは欠かせません。

しかし、間違った方法でのトレーニングでは、ただ代償動作をしているだけになることも…。

やまとも

やまともただ動かしてるだけでは効率が悪いよ…

同じリハビリをするなら、しっかりと腓骨筋に効かせたいもの。

そこで、本記事ではリハビリ中に注意したい代償動作などを解説し、効果的な腓骨筋トレーニングの方法を紹介していきます。

- リハノメ:コンテンツ数No.1!初月980円

- Ugoita PLUS:運動器疾患に特化して学べる

- リハデミー:コラム・論文もチェックできる

→詳しくは、リハビリ向けおすすめオンラインセミナー6選で紹介しています

腓骨筋のリハビリを行う前にチェックすべき事

腓骨筋のトレーニングを行う前に重要なことは、まずは腓骨筋が働きやすい環境にしておくことになります。

診ておきたいのは以下の3点。

1つずつ確認していきましょう!

腓骨筋の滑走不全の改善

足関節の内反捻挫などを想像してみて下さい。

受傷後には出血や腫脹が生じますし、状態によっては安静や装具等による固定を強いられます。

そうなると腓骨筋・腱は周囲組織と癒着し滑走不全を起こしてしまいます。

この滑走不全が生じた状態では、腓骨筋の出力が発揮しにくい状態となっています。

この状態でトレーニングを行っても充分な効果は期待できません

まずはしっかりと滑走不全を改善し、腓骨筋が働きやすい環境を作る事が大切になります。

腓骨筋・腱で滑走不全が起こりやすいポイントは以下の部分になります。

- 腓骨筋−長趾伸筋

- 腓骨筋−外果周囲

- 腓骨筋−小趾外転筋

上記の筋間をしっかりとリリースする事で腓骨筋の出力を改善していきます。

拮抗筋の抑制

外反作用を持つ腓骨筋をトレーニングしていく際には、拮抗する内反作用を持つ組織を抑制する必要があります。

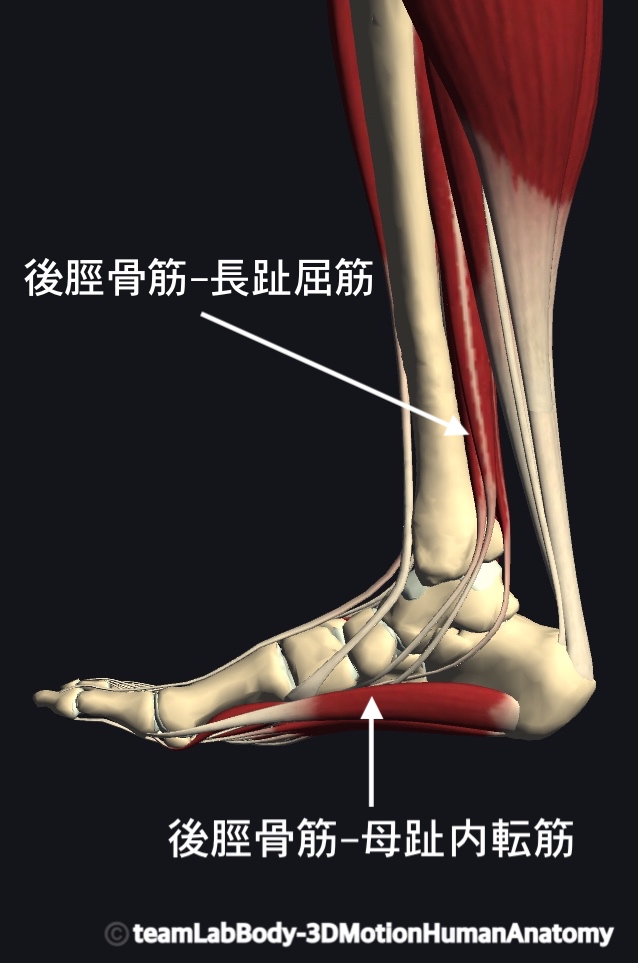

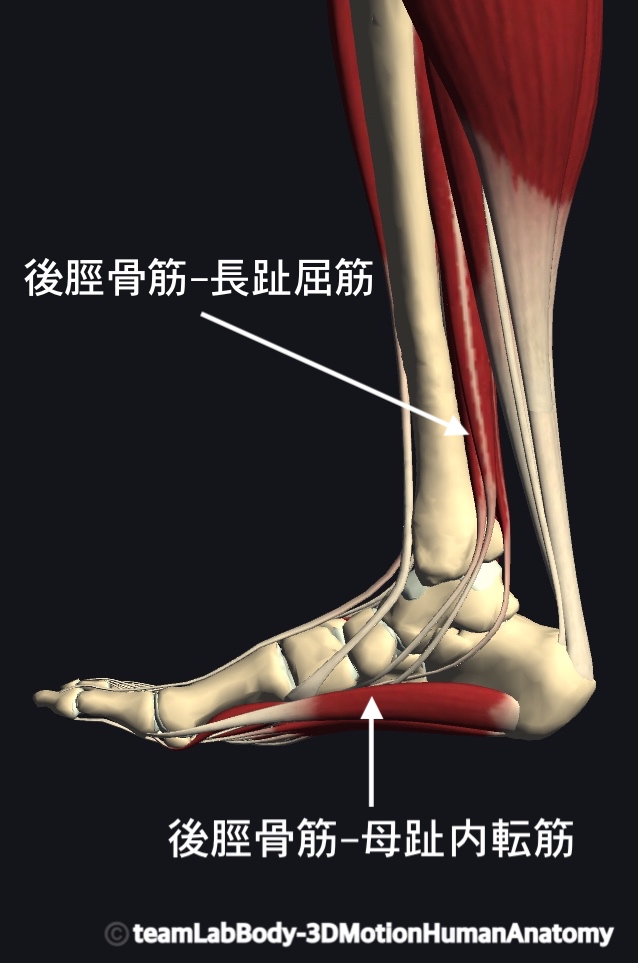

その組織は後脛骨筋だよ

腓骨筋の作用によって足部が外反した際に、拮抗筋である後脛骨筋には伸張する柔軟性が必要になります。

後脛骨筋も滑走不全が生じやすい筋であり、それによって柔軟性が低下しているケースが多いです。

そのためしっかりとリリースしていく必要があります。

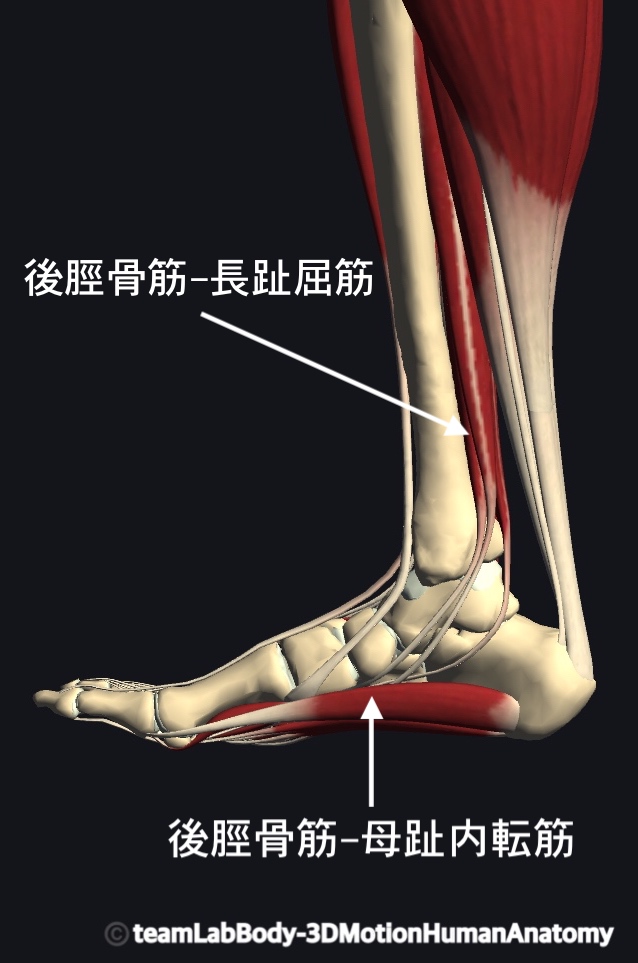

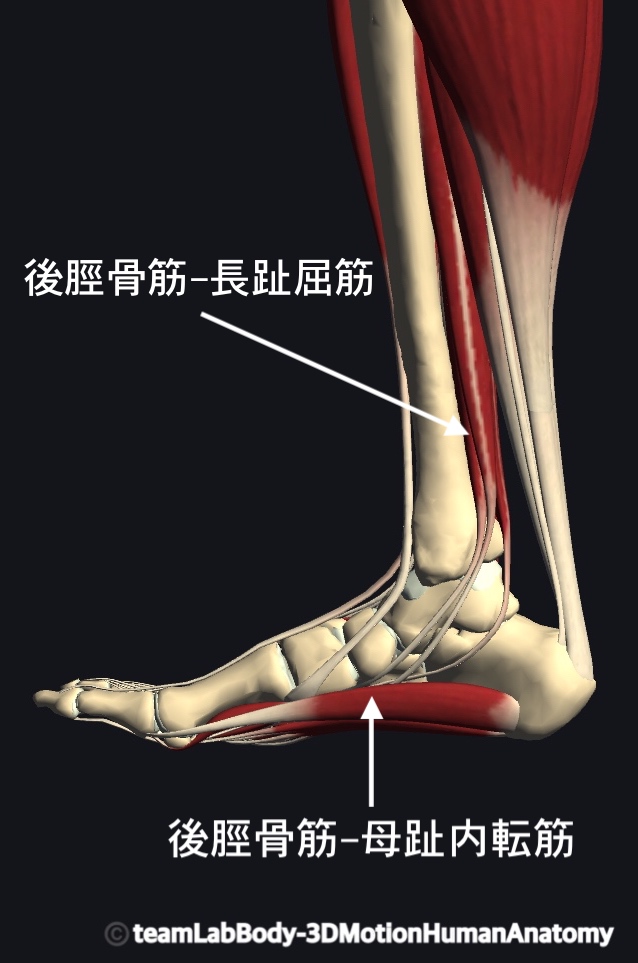

後脛骨筋の滑走不全が起こりやすいポイントは以下の部分になります。

- 後脛骨筋−長趾屈筋

- 後脛骨筋−母趾内転筋

上記の部位をリリースすることで後脛骨筋の柔軟性が改善し腓骨筋が作用しやすくなります。

外反可動性の獲得

腓骨筋の作用は、足部の外反になります。

そして足部の外反は、背屈+回内+外転の複合運動になります。

これらの動きが重要になってきますが、臨床で意外と見落としがちなのが“外転”の動きになります。

ショパール関節部で外転の動きが制限されているケースが多いです。

この外転の動きを制限させてしまうポイントが、舟状骨結節下の後脛骨筋−母趾内転筋間の滑走不全になります。

この部分をリリースする事で足部の外転の動きが出てきやくなります。

代償を防いだ効果的な腓骨筋トレーニング方法

代表的な腓骨筋トレーニングとしては、写真のような方法で行う事が多いかと思います。

この方法はよく見かけますが、股関節外転や足趾伸展等の代償が生じているケースが多いです。

こういった代償が出た状態でトレーニングしても充分に腓骨筋は働いてくれません。

この代償を防ぐ方法とし以下の様に行います。

- トレーニング側の膝と反対側の手で押し合うことで、股関節外転を抑制する

- 足趾を意識的に屈曲(理想は足趾を開いた状態)

こういったポイントに注意して、トレーニングする事で代償を防いだ状態で腓骨筋の収縮をしっかりと促せます。

代償に注意して効果的に腓骨筋のリハビリをしよう

いかがでしたでしょうか?

腓骨筋を効率的に働かせるためにその前提として整えておくポイントと代償を防いだトレーニング方法をお伝えしました。

セラバンドを用いて教科書的にトレーニングをしてしまうことも多いと思いますが、どうすれば効率的に目的とする筋肉が働くかを考えていくことが重要になります。

このコラムがそのヒントになればと思います。

最後までお読み頂きありがとうございました!