「あなたの不調は自律神経の乱れが原因ですね!」 こういった言葉を聞く事は多くないでしょうか。

また我々セラピストも患者さんに対して…

- 「交感神経が優位な状態ですね」

- 「自律神経が乱れてますね」

なんて言葉を使うことが多くないでしょうか?

でも本当に自律神経の仕組みを理解できているでしょうか?

この記事ではそんな自律神経の役割や分布、リハビリ場面で自律神経をどう捉えるかなどについてお伝えしていきます。

- リハノメ:コンテンツ数No.1!初月980円

- Ugoita PLUS:運動器疾患に特化して学べる

- リハデミー:コラム・論文もチェックできる

→詳しくは、リハビリ向けおすすめオンラインセミナー6選で紹介しています

自律神経とは?

自律神経の役割としては…

血流や呼吸、体温、内臓の働きなど身体内部の状態を常に一定に保つこと。

この自律神経の働きによって、身体内部・外部からのストレスに対して人は常に一定の身体状況を保つことが出来ます。

しかし現代では心身に影響を及ぼすストレス因子が数多くあり、この自律神経の働きが低下しているケースが多くみられます。

私が勤務している整形外科クリニックでは、中高年でまだ仕事をバリバリでされている方も多くいらっしゃいます。

仕事でのストレスに加えて、人間関係や育児、家庭の問題などより多くのストレスにさらされている世代の方々です。

そういった方々を担当していると筋・関節系の問題もありますが、この自律神経系の問題も混在しているなと感じます。

さらに高齢者では筋・骨格系の機能低下よりも自律神経系の機能低下が大きく、痛みなどが治りにくいともされています。

やはり人を診る上ではこの自律神経の影響は切り離せない因子となります。

自律神経の分類

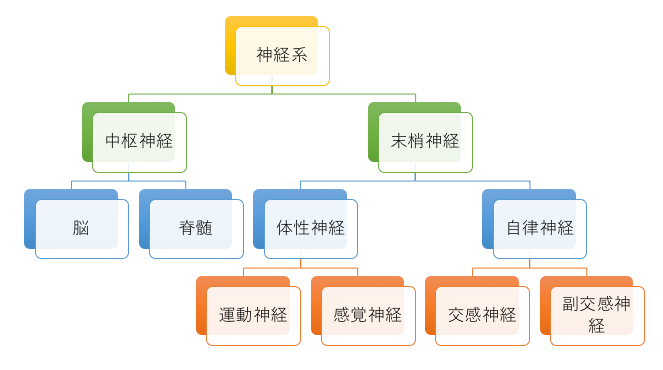

次に養成校で習ったので覚えていらっしゃる方も多いと思いますが、神経系における自律神経の位置付けをみていきたいと思います。

神経系に置ける自律神経の位置付けは以下の図を参照ください。

自律神経は末梢神経分類され、主に交感神経・副交感神経からなります。

ここで主にと書いたのは、自律神経の仲間である「壁内神経叢」もあるからです。

簡単に説明すると壁内神経叢は血管・心臓・内臓の壁に分布し、この部分からの刺激が加わると副交感神経の働きが高まる性質があります(内臓-体性反射がこれに含まれます)。

ただここでは自律神経は交感神経・副交感神経からなると覚えていてもらえれば大丈夫です^ ^

ちなみに自律神経は、24時間常に内臓や血管などの身体内部の状態を一定に保つ役割をしているため、体性神経(運動神経・感覚神経)のように自らの意思では動かせないという特徴もあります。

では次に交感神経、副交感神経について詳しくみていきたいと思います。

交感神経と副交感神経の役割と分布

交感神経と副交感神経のそれぞれの役割と分布を確認していきましょう!

交感神経の役割

交感神経は「活動のための神経」とされています。

運動や仕事などの場面で、身体を活動させないといけない時に主に働きます。

人前での発表などでの精神的な緊張などの際にも働くとされています。

上記の様な交感神経が優位な場面では、内臓への血流を一時的に抑制し、筋肉や脳への血流を増やします。

交感神経の分布

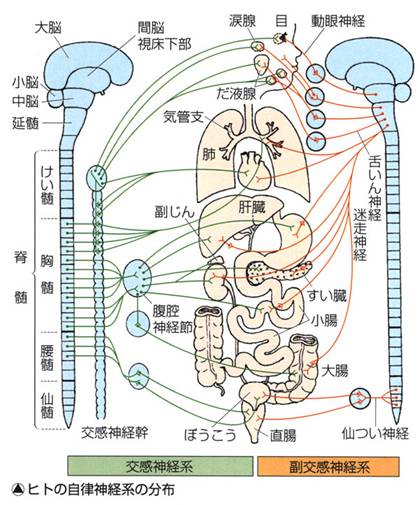

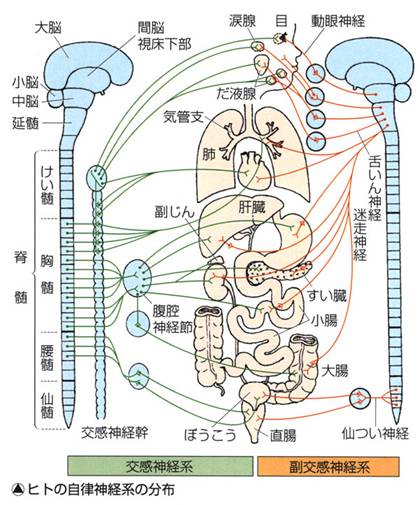

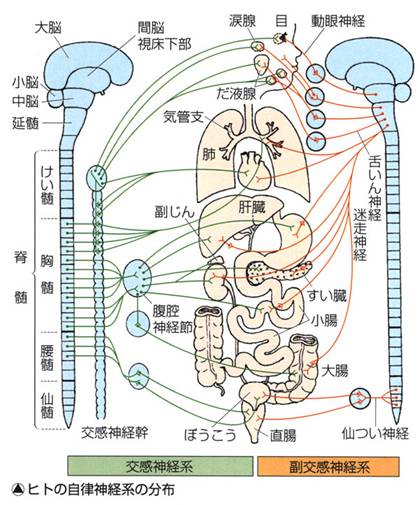

次に交感神経の分布です(下図参照)。

交感神経は、胸髄・腰髄に分布します。

- 胸髄(1〜4番)→交感神経節→胸より上部の臓器(目、心臓、唾液腺、肺)

- 胸髄(5番)〜腰髄(2番)→椎前神経節→腹部の臓器(肝臓、腎臓、膵臓)と骨盤の臓器(大腸・膀胱・生殖器)

この交感神経の分布で着目してもらいたいのが、胸髄および腰髄からでた交感神経が中継点である交感神経節・椎前神経節(上図では記載がないですが…)は、お互いに連結し影響を及ぼし合っているということ!

これが何を意味しているかと言うと…

胸髄(1〜4番)から出た交感神経と胸髄(5番)〜腰髄(2番)から出た交感神経はお互いに影響を及ぼし合っており、どちらか一方が過剰に反応するともう片方までもが反応し内臓に影響を及ぼすと言う事です。

やまとも

やまとも猫背などで胸椎の硬さがあると、その影響は交感神経節に連結する臓器だけでなく、椎前神経節に連携する骨盤内の臓器にも影響が出やすいよ

こういった解剖的な特徴も交感神経が優位になりやすい一因となっています。

ちなみに後述しますが、副交感神経にはこういった中継点はありません。

副交感神経の役割

副交感神経は「休息のための神経」とされています。

全身の臓器や器官をリラックスさせエネルギーを保存し、身体の回復を促す働きがあります。

副交感神経の分布

次に副交感神経の分布です(下図参照)。

副交感神経は、脳幹・仙髄に分布します。

- 脳幹→迷走神経・動眼神経・顔面神経・舌咽神経

- 仙髄→骨盤神経→骨盤内臓器

※主に内臓を活発にし、消化・循環器系の働きを促し、気管支は収縮させる。

自律神経の主な作用

交感神経と副交感神経が各器官にどの様な作用を及ぼすかを下図にまとめました。

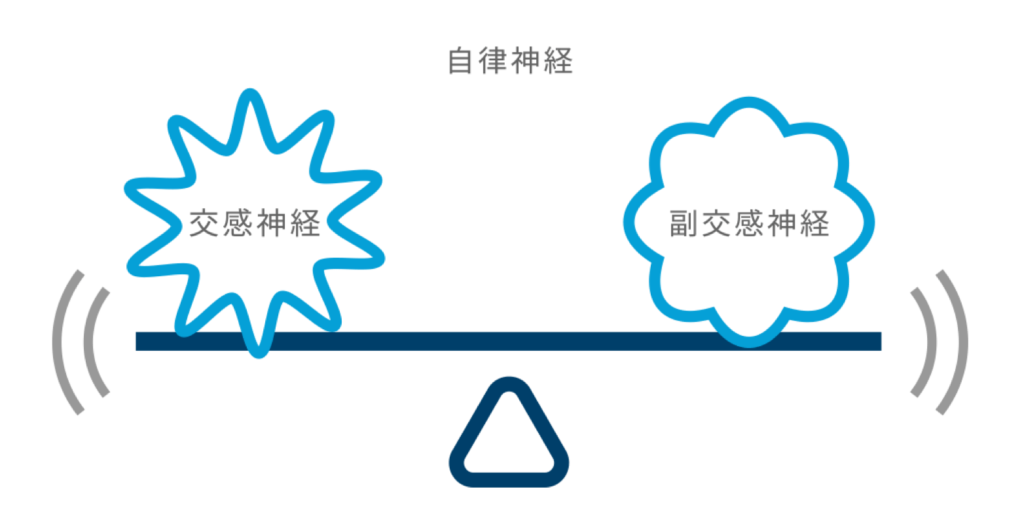

上図からも分かるように、交感神経と副交感神経は相反する役割をします。

つまり交感神経と副交感神経はバランスを取りながら、身体の状態に保っているのです。

ちょうどシーソーの様な状態でバランスを取り合っていると考えるとイメージしやすいと思います。

ここでよく間違えるのが、交感神経=悪者という考え方です!

人が生きていくためには、交感神経が優位に働いてもらわないといけない場面もありますし、逆に副交感神経が優位に働いてもらわないといけない場面もあります。

どちらかが過剰に働きすぎる状態も良くないのです。

要はバランスが重要になってきます!

しかし現代のストレス社会では交感神経が優位に働く場面が多いことに加えて、交感神経が優位になった状態から戻らない状態になっていることが多いことです。

上手く副交感神経が働かず、身体が休息・回復できていない状態になっているのが問題なのです。

自律神経とストレスの関係

ここまでは自律神経の役割や分布などをみてきました。

そしてストレスが交感神経を優位にしやすいと何度もお伝えしてきました。

自律神経に影響するストレス因子

人はストレスを受けた時に自律神経の働きによって、常に身体を一定の状態に保とうとしています。

特に交感神経の働きを優位にすることによって、そのストレスに耐えようとします。

このストレスには本当に様々なものがあります。

大きく分類すると身体の外部からのストレスと内部からのストレスです。

主には以下のものが挙げられます。

- 外的ストレス:人間関係、職場・労働環境、生活環境、SNS、天候、気温など

- 内的ストレス:思考、性格(神経質など)、考え方、姿勢の乱れ、痛み等の捉え方

もちろん上記な様なストレスは人が生きていく上では避けられないですし、人によって受けるストレスの種類や数も違います。

また人によってストレスの耐性やストレスへの捉え方や考え方も違いますが、その人にとって一定以上のストレスにさらされると心身に様々な影響が出てくる。

自律神経が乱れるとどうなる?

自律神経が乱れると心身に様々な影響が出てきます。

どういった症状が出るかは人によって様々です。

具体的には以下の症状が挙げられるます。

- 全身症状:疲労感、倦怠感、めまい、動悸、睡眠障害、食欲不振、呼吸の浅さなど

- 部分症状:慢性痛(肩こり、腰痛)、頭痛、生理痛、耳鳴り、末端の冷え、便秘など

- 精神症状:不安感、憂鬱感、イライラ、無気力など

上記の症状は一例ですので、人によって症状は様々です。

しかし誰しもが感じたことのある症状があったのではないでしょうか?

その原因がもしかすると自律神経の乱れによって引き起こされていたかも知れませんね!

それ程、我々の体と自律神経の乱れは密接に関わっているのです。

だからこそ自律神経のバランスを保つことは重要になってきます。

自律神経が乱れていると?

普段私が担当する整形外科疾患の患者さんでも筋・関節系の影響だけでなく、自律神経の乱れによって痛みなどが引き起こされている方も多く見受けます。

下記の様な方は自律神経の乱れが影響していると感じています。

- 動きは良いのにずっと痛みを訴える患者

- 雨の日や気温が下がると痛みが強くなる患者

- 診察室で医師から話を十分に聞いてもらえず悩んでいる患者

- 「痛み・痺れがある」=「動くと悪化する」と思考している患者

- 仕事が忙しい、仕事でのストレスが強過ぎる患者

このような患者さんを担当されたことはあるのではないでしょうか?

こういった方へのリハビリでは、筋・関節系の問題が解消されても症状が続く場合には自律神経の影響を疑ってみると良いかと思います。

自律神経を整える方法

自律神経のバランスの乱れは数多くの方に起こっていると思います。

その自律神経のバランスを整える方法ですが…

長くなってきたのでザックリと以下に方法だけ挙げます。

- 脊柱の柔軟性の確保

- 姿勢の調整

- 呼吸方法

- 適度な運動習慣

- 食事内容、量

- 睡眠

- 思考(瞑想)

- 生活習慣

上記のような要素を問診も合わせながらチェックしてみて下さい。

具体的な調整方法については、別の記事でまとめていきたいと思います。

セラピストが知っておきたい自律神経の基礎知識

いかがでしたでしょうか?

自律神経の役割や分布などについてまとめていきました。

リハビリでは痛みや痺れの原因を筋肉や関節の問題にフォーカスして考えがちですが、多くは自律神経の要素が絡んでいると考えています。

頭の片隅に自律神経の要素も置きながら患者さんを診てみると、長引く症状の原因がみえてくるかもしれません。

最後までお読み頂きありがとうございました。