足関節に関しては、背屈可動域に目が行きがちですが、動作面を考えると底屈の可動性もめちゃくちゃ重要です。

とはいえ教科書などでも、リハビリの評価・治療も記載されているものが少ないのが現状…。

やまとも

やまとも確かに背屈に関する記載は多いよね

しかし歩行を始めとした動作を考える上では、この足関節底屈という動きは無視できません。

むしろめちゃくちゃ重要な要素!

そんなわけで本記事では、足関節底屈のリハビリでの評価と治療アプローチについて紹介していきます。

- リハノメ:コンテンツ数No.1!初月980円

- Ugoita PLUS:運動器疾患に特化して学べる

- リハデミー:コラム・論文もチェックできる

→詳しくは、リハビリ向けおすすめオンラインセミナー6選で紹介しています

足関節底屈の評価方法

筆者が臨床で行なっている底屈の評価は以下になります。

底屈可動域

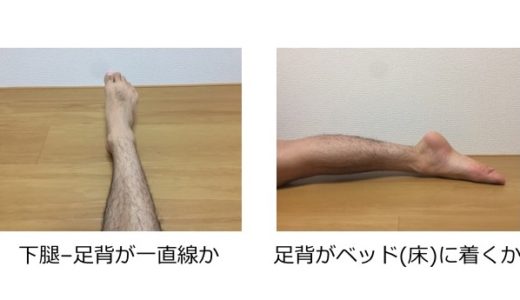

まずは可動域のチェックです。

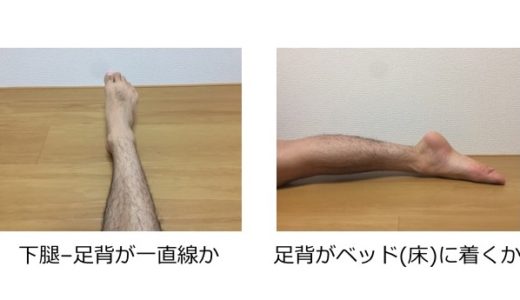

足関節底屈の評価に関しては、ROMに加えて簡易的に腹臥位で足背がしっかりとベッド(床)につくかを診ています。

下腿部と足背部が一直線となり、足背部がしっかりとベッド(床)につくだけの可動性は出しておきたいです。

見逃しやすいですが底屈制限は多くみられ、意外とベッド(床)につかないケースは多くみられますのでしっかりとチェックしておきたいです。

距骨の可動性

足関節底屈時には、距骨の前方滑り(+内旋)の動きが必要になります。

臨床では特にこの距骨の内側部分の滑りが阻害されているケースが多く、底屈制限へと繋がっています。

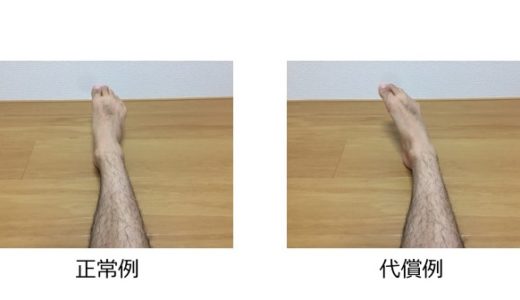

距骨内側部分が滑りにくく外側部分が過剰に動くため、底屈制限のみられるケースでは底屈時に足部の内反の代償が診られやすいです。

実際に底屈時に距骨を触診しながら動きを確認していきます。

腓骨の可動性

足関節底屈時に腓骨は、下制+前方移動(+回旋)していきます。

特に外側荷重となっているケースでは、腓骨筋群や足趾–外在筋の滑走不全や過緊張の影響で、腓骨の動きが制限されているケースが多くみられます。

腓骨遠位を触診しておき、底屈に伴う動きを確認していきます。

足関節底屈制限への治療アプローチ

以下に底屈制限の原因となりやすい箇所のアプローチについて示していきます。

距骨の前方滑りへのアプローチ

距骨の前方後方滑りを促すためには、以下の滑走不全・柔軟性を改善する必要があると考えています。

特に距骨前方組織の柔軟性改善が必須になります。

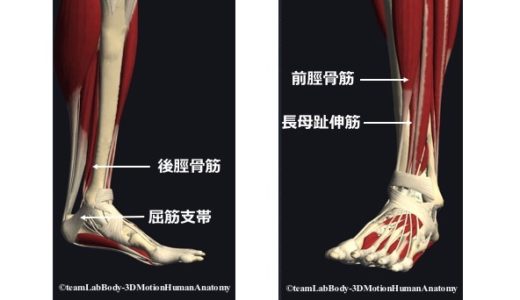

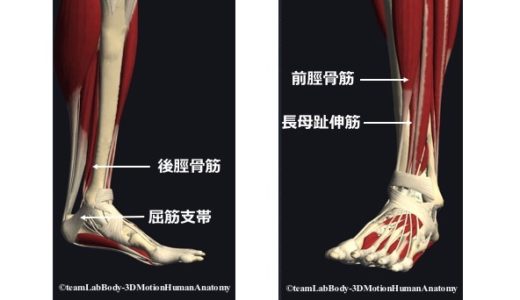

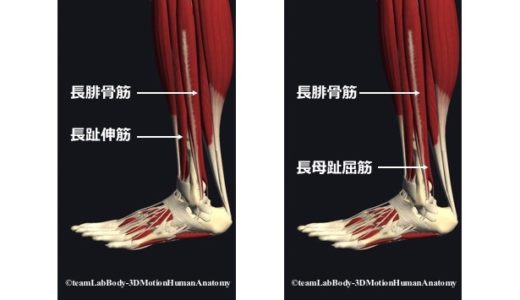

- 内外果後方の組織の滑走性(長母趾屈筋–長趾屈筋間、後脛骨筋–屈筋支帯)

- 前脛骨筋–長母趾伸筋間の滑走性

- 足趾伸筋群の柔軟性

- 伸筋および屈筋支帯の柔軟性

腓骨の可動性低下へのアプローチ

評価にて背屈時の腓骨の可動性低下が確認された場合は、以下の滑走不全を改善する必要があると考えています。

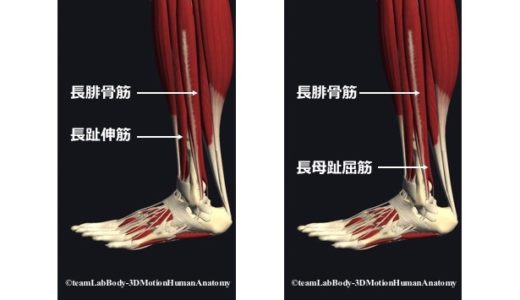

- 外果後方–腓骨筋間の滑走不全(腓骨筋腱後方からもリリース)

- 腓骨筋–長趾伸筋間の滑走不全(近位・遠位共に)

- 腓骨筋–長母趾屈筋間の滑走不全

臨床では立方骨の下制に伴い外側縦アーチ低下により外側筋群が過緊張となっているケースもあるため、足底より立方骨を挙上方向に圧迫しながら底屈を加えアライメントを整える必要もあります。

足関節背屈制限のおすすめ書籍

足部に関する書籍は数多くありますが、中でも実際に読んでみて分かりやすく臨床に活かせると感じるのがこちらの書籍。

鮮明なエコー画像がたくさん使われているため説得力がありわかりやすく、運動している時に皮膚や筋などがどのように動いているのかを知ることができます。

病院・クリニック・老健など、どこに勤めていても必読の一冊です。

足関節底屈制限対するリハビリ評価・治療まとめ

いかがでしたでしょうか?

臨床では足関節背屈制限に目が行きがちですが、意外と底屈制限も多くみられます。

しっかりと底屈可動域を出すことで動作も変わってきますので、是非チェックしてみて下さい!

最後までお読み頂きありがとうございました。