悩むセラピスト

悩むセラピスト腰椎疲労骨折の学生をリハビリする機会が多いです。

どんなところに着目してアプローチしたら良いですか?

今回はこんな悩みを解決していきます。

- 腰椎疲労骨折とは

- 腰椎疲労骨折が治癒する期間

- 腰椎疲労骨折のリハビリ

この記事では、成長期の子どもに頻発する腰椎の疲労骨折の原因、治癒期間、リハビリについてまとめていきます。

- 成長期の痛みだから仕方ない

- 疲労骨折だから治るまで待つしかない

- リハビリで何をしたら良いか分からない

きっと上記のように考えている人も多いと思います。

しかし疲労骨折といえど、我々セラピストがリハビリでやるべき事はいくつもあります。

この記事は、そんな腰椎疲労骨折のリハビリで悩むセラピストの役に立つ内容になっています。

ぜひ参考にしてくださいね。

それでは早速みていきましょう!

>>さらに詳しく知りたい方は、「【厳選】理学・作業療法士向け転職エージェントおすすめ3選【登録・利用は全て無料】」をチェック!

腰椎疲労骨折とは?

腰椎疲労骨折は、腰椎の椎弓にヒビが入っている状態のことを言います。

野球・サッカー・バスケットボールの選手に多く、学童期(6-12歳)の腰痛の約50%が疲労骨折と言われています。

ちなみに…

腰椎疲労骨折の椎弓部のヒビが悪化して、完全に分離した状態が「腰椎分離症」で、分離した状態から辷ることで「腰椎すべり症」になります。

腰椎分離症やすべり症になると、神経症状が出現したりと生活にも多大な影響が出てくるので、腰椎疲労骨折の段階で早期発見・治療が大切になってきます!

腰椎疲労骨折を引き起こす原因

スポーツ活動中の腰を反らす・ねじる動きなど、繰り返しのストレスによって発症します。

直接的な原因としては上記の通りですが、臨床で腰椎疲労骨折の子ども達を多くみていて共通する身体的特徴としては、以下が挙げられます。

- 腰椎椎間関節の拘縮

- 股関節屈筋群の伸張性の低下

- 支持脚の骨盤が後傾しやすい

上記の特徴が多くの症例で共通してみられます。

この辺りは、アプローチにも繋がってくるので後で詳しくお伝えしますね!

診断方法

診断は、レントゲン・MRI・CTを用いて行われます。

レントゲンだとはっきりしない骨折でも、MRIでは高輝度所見(白く写る所見)によって、疲労骨折と分かる場合もよくあります。

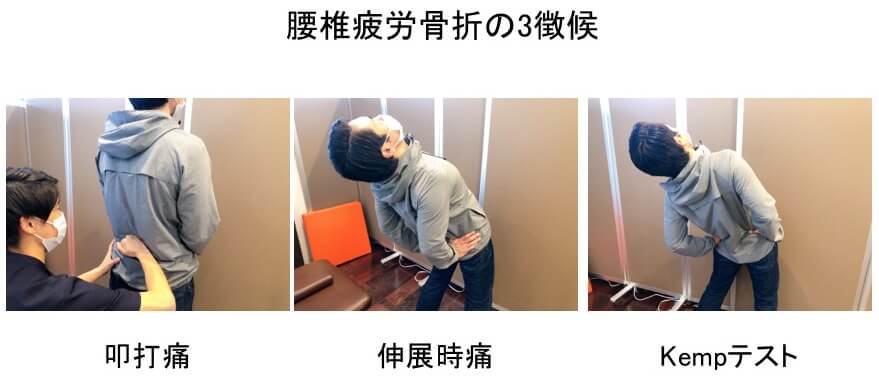

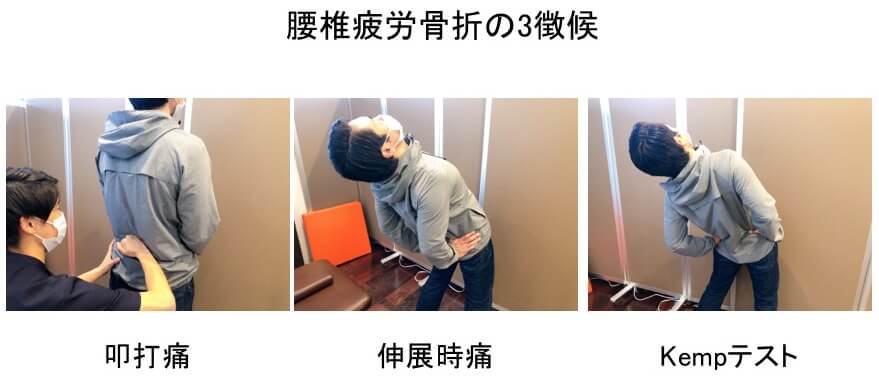

また身体所見として、以下の3点も腰椎疲労骨折のチェック方法として用いられます。

- 叩打痛の有無

- 体幹の伸展時痛の有無

- kempテスト

診断や復帰に向けた動作レベルの判断は医師が行いますが、我々セラピストも回復段階を知る意味でもチェックしておくのがベター。

上記3つはセルフチェックとしても有用なので、早期発見のために指導することもあります。

腰椎疲労骨折の治療

治療は主に以下の4点を行います。

- 安静、スポーツの中止

- 装具の使用

- リハビリ

- 栄養指導

リハビリでは、骨折部に負担を掛けている身体特性・動きを見つけ修正して、早期のスポーツ復帰と再発予防に努めていくことがポイント!

腰椎疲労骨折の治癒期間

腰椎の疲労骨折が、治癒するまでは概ね3〜6ヶ月の期間が必要と報告されています(成長期腰椎疲労骨折の骨癒合期間を予測する 2018 兼子ら)。

もちろんこの癒合には個人差があり、医師による診断が復帰の基準にはなってきます。

ただ臨床での経験則からいうと、診断から2ヶ月程度で痛みがなくなって、徐々にスポーツ復帰していくケースが多いです。

腰椎疲労骨折のリハビリで診るべき3つのポイント

臨床で腰椎疲労骨折の子ども達を診ていて、多くのケースで共通している身体特徴は以下の3点。

- 腰椎椎間関節の拘縮

- 股関節屈筋群の伸張性の低下

- 支持脚の骨盤が後傾しやすい

僕は臨床では必ず上記3点を確認するようにしています。

(もちろん個別性はあるので、それぞれ評価して対応する必要はあります。)

それぞれ解説していきますね。

1.腰椎椎間関節の拘縮

腰椎の椎間関節が拘縮して、特に腰椎の屈曲方向の動きが出なくなっているケースは本当に多いです。

こういったケースで体幹の前屈をしてもらうと、腰椎部の動きが全く出ていない…。

この部分の動きが出ないと、椎弓部には常にストレスが加わることになり、そして疲労骨折へと繋がるというわけ。

なので椎間関節(多裂筋)の動きは、しっかりと改善しておきたいポイントになります!

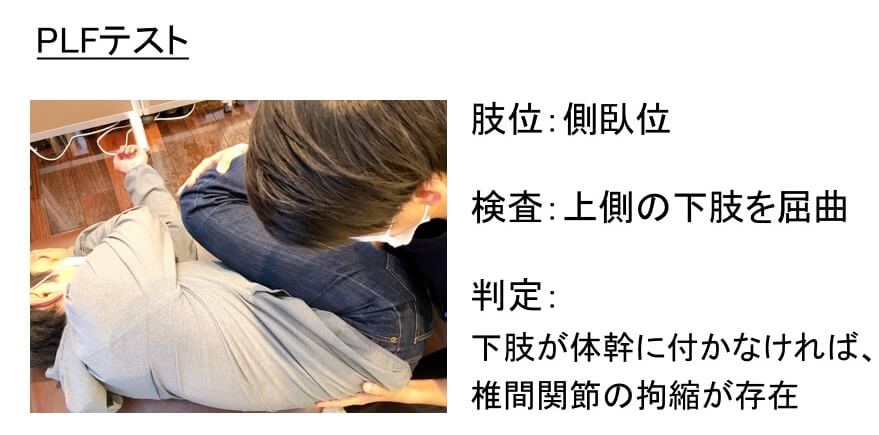

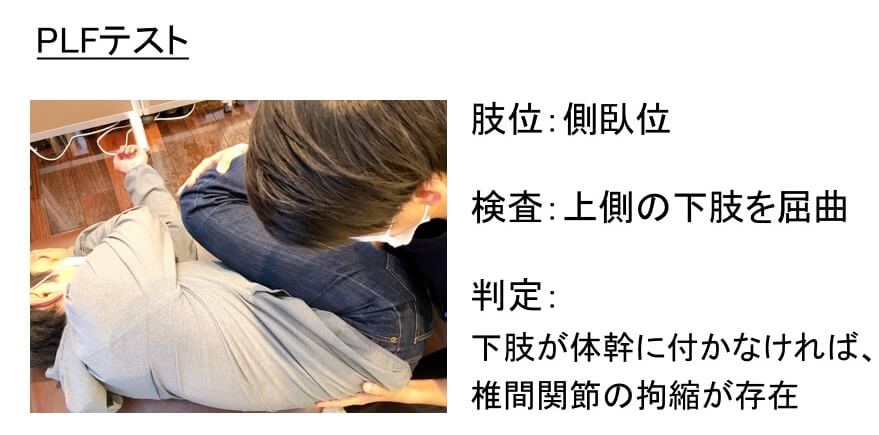

椎間関節の拘縮を診るには、PLFテストが簡単で使えます。

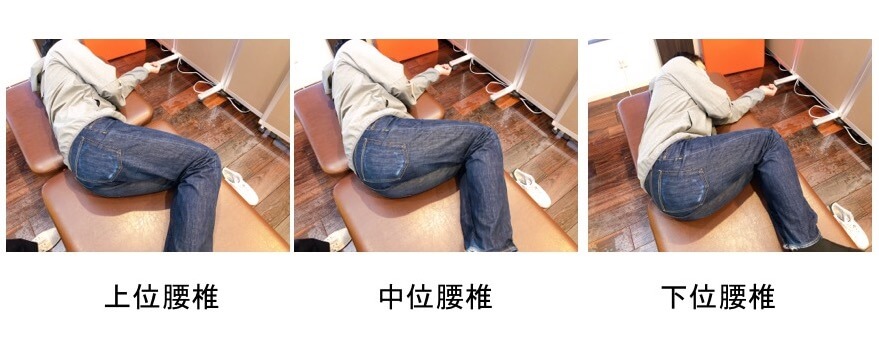

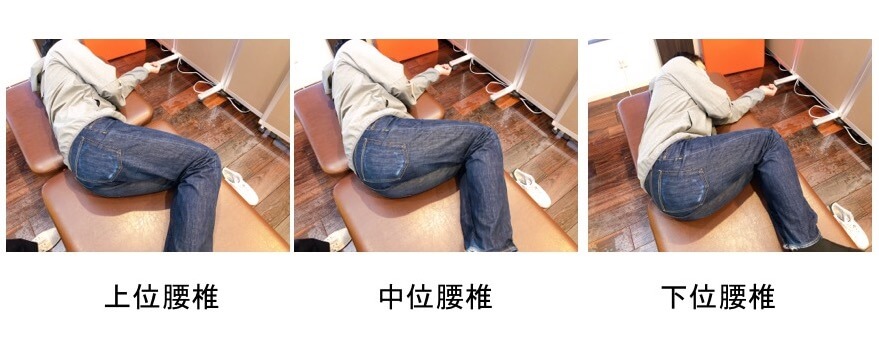

ちなみに下肢の屈曲角度を調整することで、どのレベルの椎間関節が原因かも判定可能。

アプローチとしては、下記の通り

- 多裂筋をしっかりと伸張する

- 椎間関節を広げるように牽引

特に椎間関節は小さな関節なので、しっかりとしたイメージと触診力が重要になってきます。

触診は、臨床において非常に重要な能力なので、早いうちから習得しておくことを。

PTになりたてはテクニック・治療に目が行きがちですが…

どれだけ凄いテクニックを知ってても、それを体現する触診力がないと効果も半減してしまうので…。

触診が苦手という人は、下記の書籍が参考になるかと思います。

値段は高めですが、長く使える良書なので早めに持っておくときっと臨床で役立ちますよ。

2.股関節屈筋群の伸張性の低下

股関節屈筋群の伸張性の低下は、腰椎を前弯させ椎弓部へのストレスを高めます。

この股関節屈筋群の伸張性の低下と、前述の椎間関節の拘縮がセットで出現していると、腰椎には凄いストレスが…。

伸張性の低下が認められれば、しっかりとストレッチを掛けていきましょう!

ただ股関節屈筋群が単純に硬い場合もあれば、隣接する筋肉との間で癒着し滑走性が悪くなっているケースもあるので、そこは見極めが大切。

下記の記事では、股関節屈筋群と癒着しやすい筋肉についても触れているので、詳しく知りたい人は参考にどうぞ。

>>硬くなった大腿四頭筋を柔らかく!リハビリで使える緩め方4選

>>腸腰筋の癒着が起こりやすい4つ部位とリリース方法を画像付きで解説!

3.支持脚の骨盤が後傾しやすい

人の動きを細分化していくと、必ず片脚で支持するフェーズがあります。

それは普段の生活動作だけでなく、スポーツ動作でも。

その片脚で支えるフェーズにおいて大事なことは、骨盤がしっかりと中間位で保持できること。

この骨盤を中間位に保持できないと、腰椎はカップリングモーションの関係で同側への側屈・回旋が起こります。

そうなると一側の椎弓へのストレスが増し、いずれ疲労骨折へと繋がっていきます。

実際に多くの疲労骨折の選手をみていると、多くのケースで片脚立位で骨盤が後傾しています。

これはスクワットなど両脚支持の動作でも同様。

なので、しっかりと骨盤中間位を保持できるように調整していく必要があります。

この骨盤後傾への評価・アプローチするパターンはありますが、長くなってしまうので、ここでは割愛して別記事で紹介しますね!

まとめ:腰椎疲労骨折で起こりやすい身体的特徴を理解して、リハビリへ活かそう!

この記事では、「腰椎疲労骨折のリハビリまとめ【原因・治癒期間・アプローチ】」について書きました。

腰椎疲労骨折は、椎弓部にヒビが入る成長期に多い障害の一つと言えます。

その原因は、スポーツ活動中の腰を反らす・ねじる動きなど、繰り返しのストレス。

直接的な原因としては上記の通りですが、臨床で腰椎疲労骨折の子ども達を多くみていて共通する身体的特徴としては、以下が挙げられます。

- 腰椎椎間関節の拘縮

- 股関節屈筋群の伸張性の低下

- 支持脚の骨盤が後傾しやすい

リハビリでは上記へアプローチしつつ、椎弓部へのストレスを緩和しつつ、骨折部が癒合するとされる3〜6ヶ月を目安いにスポーツ復帰を目指します。

成長期の骨折だから仕方ないと諦めずに、しっかりと身体機能を理解してリハビリを進めていきましょう!

今回は以上です。