理学療法士

理学療法士腰痛の原因が見つけれません…

どうすれば良いですか?

今回はこんな悩みを解決していきたいと思います。

- 腰痛の原因部位を特定する基本原則

- 腰痛の原因を特定するスクリーニング方法

臨床では腰痛(臀部、下肢痛も含める)を対象にして、リハビリを行う機会は非常に多いですよね。

僕の勤務する整形外科クリニックでも、腰部疾患で腰痛を主症状としてリハビリのオーダーが出る患者数は、全体の4割程度とかなり多くいます。

腰痛はその原因が多岐に渡り複雑なので、必ずしも腰部に原因がないケースも多いです。

患部だけ診ていても治らないんだよね

身体の様々な部位に腰痛の原因が潜んでいるケースも多くあって、リハビリを行う我々セラピストとしても腰痛の原因部位の特定に難渋します。

そんなわけで本記事では、そんな腰痛の原因部位の特定に難渋しているセラピストに向けて、腰痛の原因部位を特定する評価方法についてお伝えしていきます。

- PTOT人材バンク:安心の大手企業が運営+好条件求人が多い

- レバウェルリハビリ:高年収求人が多く、ハロワーク求人もチェック可

- PTOTSTワーカー:圧倒的な求人数と手厚いサポート体制が魅力

腰痛の原因は多様で複雑

腰痛の原因は、本当に多様で複雑だからこそ、慢性化しやすく多くの患者さんが悩んでいます。

整形外科領域では筋肉や骨格、神経にその原因を求めがちですが、それだけでなく内臓やメンタルなど多くの要素が腰痛の原因には挙げられます。

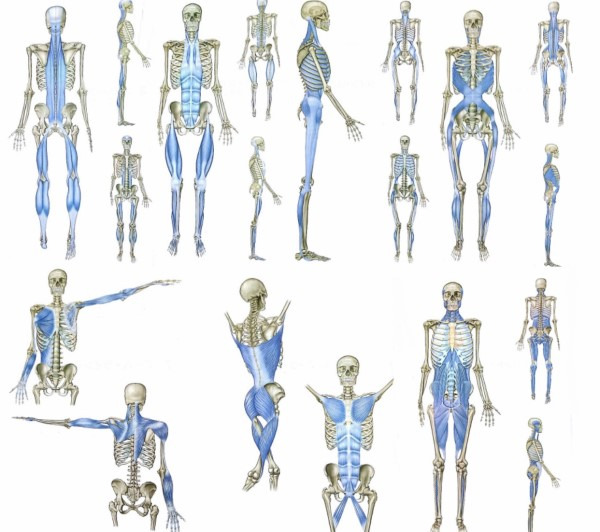

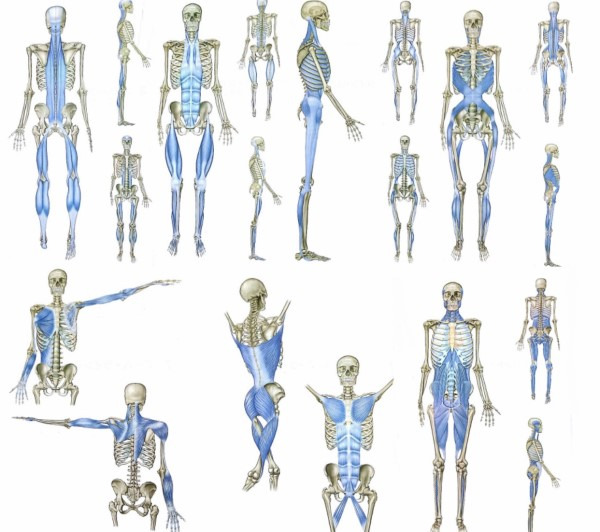

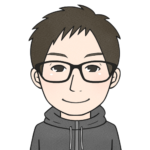

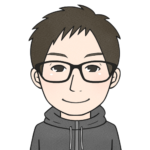

筋・筋膜の要素でみると中枢部に位置する腰部の筋群は、全身の様々な部位の影響を受けます。

それはアナトミートレインの筋膜の繋がりをみても明らか。

腰部周囲の筋・筋膜は、手部や足部など末梢の筋膜とも繋がりを持っています。

身体の中枢に位置する腰部は色んな影響を受けるんだね

腰痛では患部もしっかり評価する

よくセミナーの告知文やSNSなどで…

- 腰痛の原因は患部にはない

- 手首からのアプローチで腰痛が治った

このような文言を目にしたことはないでしょうか?

なんかよく目にする気が…

セラピスト業界では、腰痛と一見関係のない遠隔部位から治療することが〝凄い!〟と考える傾向があります。

確かに腰痛の原因部位として、患部である腰部や殿部だけでなく、下腿部や手部の筋・筋膜が影響していることもあります。

しかし、そういったか患部外(遠隔部)だけでなく、やはり患部に原因が潜んでいるケースももちろんあります。

(上記のような謳い文句によって、患部を診ることを疎かにする傾向があるのが危惧されますが…。)

ですからこういった文言に踊らされることなく、この辺りはしっかりと評価して腰痛の原因部位が患部なのか患部外なのかを特定していく必要があります。

一体どん風に評価するのが良いの?

次から評価方法を紹介していくよ

腰痛の原因部位を特定する方法

それでは腰痛の原因部位を特定するには、以下のステップを踏んで見ていくのがおすすめ。

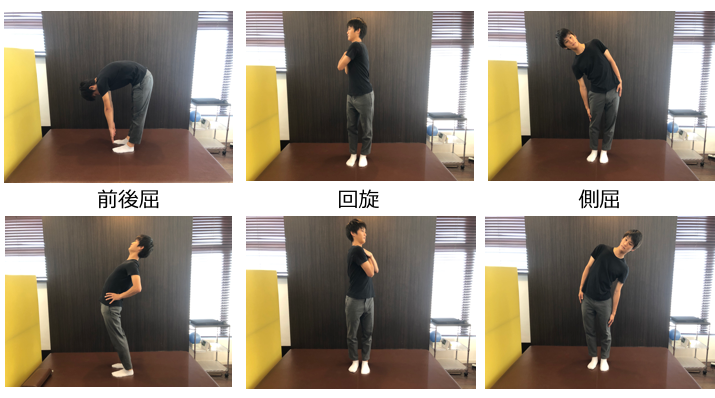

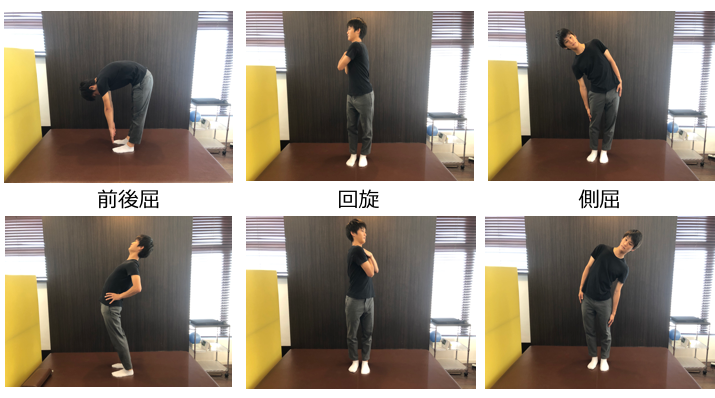

腰痛の再現動作の確認

まず立位下で患者さんの腰痛(or殿部痛)が再現される動作を確認していきます。

多くは体幹の前–後屈、回旋、側屈で痛みを再現できるかと思います。

この中で主訴の痛みに近い動作や制限の大きい動作、痛みが強くなる動作をみていきます。

ちなみにお伝えする方法は体幹伸展だけでなく、どの動作でも原因部位を推定していく流れは同じになります。

座位で痛みの変化を確認

先ほど確認した腰痛が再現される動作(この記事では体幹伸展とします)を、今度は座位で同じように行ってもらいます。

この座位で体幹伸展の動作を行った場合には、下記2パターンの結果に分かれてきます。

座位では下肢が動きに参加する割合が少なくなり、主に骨盤から上の部分である脊柱および骨盤(股関節)が主に動きを作り出します。

ですから、座位でも痛みが変わらないケースでは骨盤より上の部分である脊柱や上肢の影響によって痛みが引き起こされていると推察されます。

逆に座位で痛みが軽減するケースでは、骨盤より下の部分である下肢の影響によって腰痛が引き起こされていたと推察されます。

動きに関わる部位を限定して、原因を絞っていくんだね

そういうことだね!

座位で痛みが変わらないケース

座位でも痛みが変わらないケースでは、脊柱や上肢の影響を考慮して評価を行い原因部位を特定していく必要があります。

上肢の影響がある場合

体幹伸展時には、上肢帯は主に前面の筋肉が伸張していく必要があります。

胸筋群などが硬くなってこの動きが制限されているケースでは、体幹伸展を制限して痛みへと繋がっている場合があります。

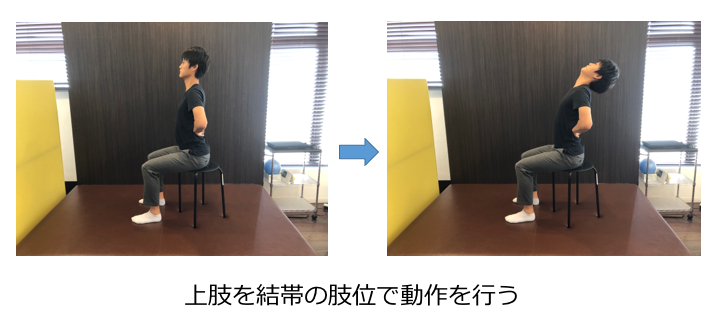

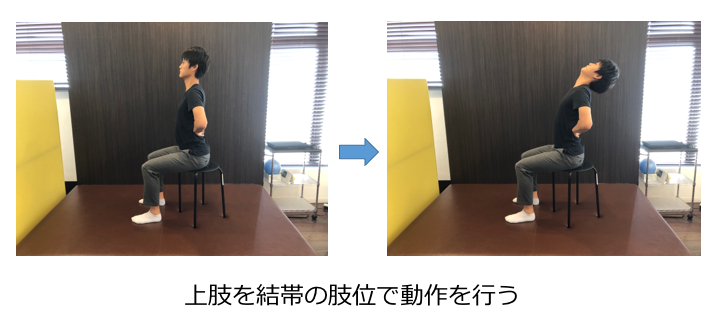

こういった上肢の影響をみていく場合には、あらかじめ上肢を結帯の肢位にして代償させた状態で、体幹の伸展を行ってもらい痛みの変化をみます。

もし上肢を結帯の肢位にして痛みが軽減or消失する場合には、上肢の影響で体幹伸展が出ていることになります。

あえて必要な動き(要素)を作り出しておいて確認するんだね

頚部の影響がある場合

体幹伸展時において、頚部は主に前面の筋肉が伸張していく必要があります。

頚部前面の筋群が硬くなってこの動きが制限されているケースでは、体幹伸展を制限して痛みへと繋がっている場合があります。

その場合にはあらかじめ頚部を伸展位にした状態で、体幹の伸展を行ってもらい痛みの変化をみます。

もし痛みが軽減or消失する場合には、頚部の影響で体幹伸展が出ていることになります。

同じく事前に必要な動き(要素)を作り出しておいて痛みを確認するんだね

座位で痛みが軽減するケース

座位で痛みが軽減するケースでは、骨盤より上の上半身の動きが影響して痛みが出ている可能性は低くなります。

ですから座位では体幹伸展時の痛みが軽減するケースでは、下肢に原因があることが推察されます。

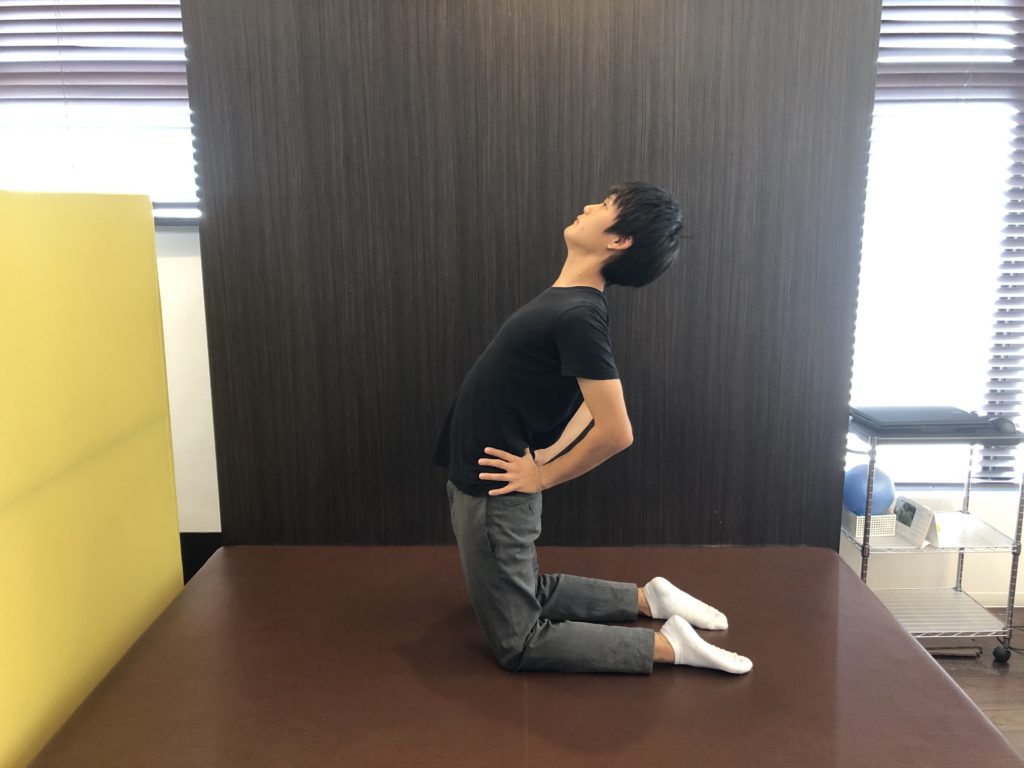

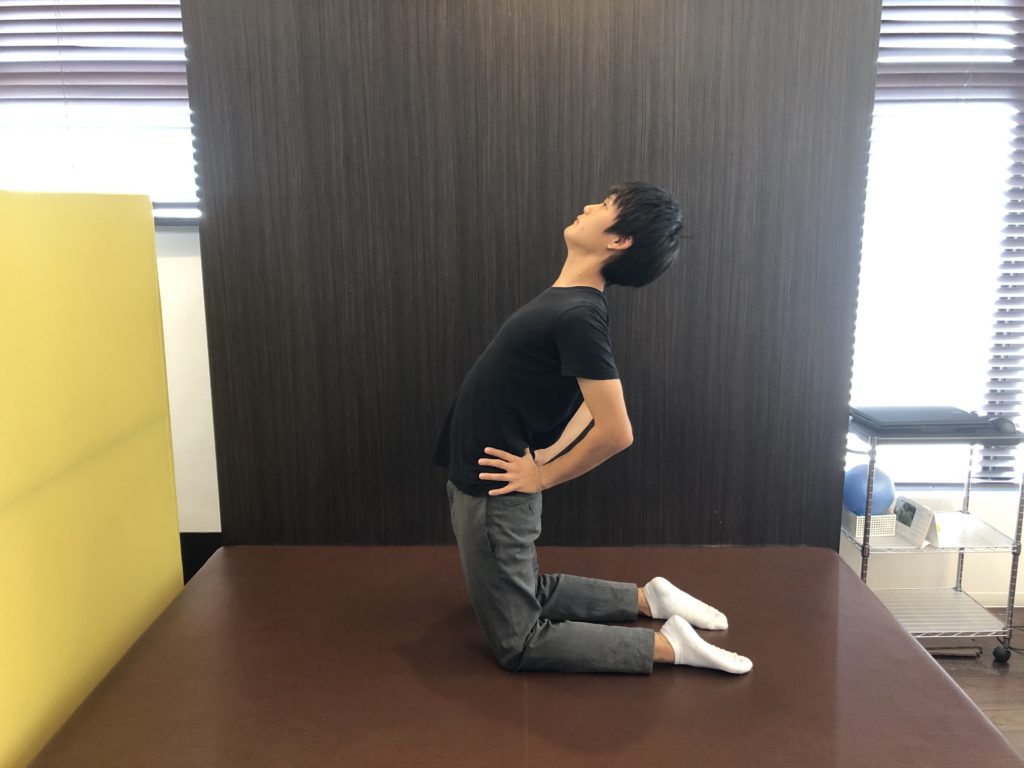

座位では痛みが軽減or消失するケースでは、さらに膝立ての肢位で体幹伸展の動きをみていきます。

膝立てで何を診ているかというと、膝立てでは足部は接地していないので、主には股関節+上半身によって動作が作り出されます。

この膝立て肢位で動作を行った場合には、次の2パターンの結果に分かれてきます。

さらに方法2の段階で座位では痛みが軽減or消失していますので、上半身の影響も腰痛と関連は低いと評価できています。

ですから膝立てでは、下肢の中でも主に股関節の影響があるかどうかをみていることになります。

膝立てでは痛みが出現してくるケース

座位では主に脊柱や上肢の影響によって体幹伸展の動きが作り出されるので、痛みが誘発されていなかったです。

しかし膝立てになったことで、股関節によって動作を作り出す必要が出てきたため痛みが出現してきます。

そのため、腰痛の原因が股関節にあるということが分かってきます!

この記事では更なる詳細な評価は割愛しますが、さらに股関節の肢位を変えながら評価を詳細に行っていき、どの筋肉が最も痛みと関連しているかというレベルまで原因部位を絞っていきます。

膝立てでも痛みが軽減or消失したままのケース

膝立てでも体幹伸展時の痛みが軽減or消失したままということは、この体幹伸展時に股関節の動きが影響している可能性が低いということを意味します。

立位では体幹伸展時に腰痛が出現するけど、膝立てでは体幹伸展時の腰痛が軽減or消失するということは…

この立位と膝立てでの違いは、足部の影響です!

なるほど!

膝立てでは痛みが軽減or消失するケースでは、足部の影響によって体幹伸展時の腰痛が引き起こされている可能性が高いのです!

この記事では更なる詳細な評価は割愛しますが、さらに足部の肢位を変えながら評価を詳細に行っていき、どの筋肉が最も痛みと関連しているかというレベルまで原因部位を絞っていきます。

上記の流れで大まかに痛みの原因部位がどこかを探っていけるよ

腰痛の原因部位を特定する評価方法まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回お伝えした腰痛の原因部位を特定する評価方法ですが…

動作の条件を変えて動きに関わる部位を限定して、痛みが出るかor変わらないかを診ていく方法になります。

それによってどこの部位が、最も患者さんの訴える痛みと関連しているかを見極める方法になります。

この方法は腰痛に限らず、多くの関節の痛みで同じように条件を変えて原因部位を特定していけます。

いきなり原因部位を特定するのは当て物的な要素もありますので、少しずつ可能性を潰していき特定していく方が確実ですのでオススメです。